共通テスト・東大二次試験対策・私大対策の比率

私は高1の頃から漠然と東大を視野に入れ始め、高2の夏頃には東大文一を第1志望に決めました。最後まで第1志望を変えることはなく、東大の二次試験を見据えて勉強していたため、本格的に共通テストの演習のみに切り替えたのは年明けからでした。しかし、もちろんそれまで何もしていなかったわけではなく、むしろそれまでの積み重ねがあったからこそ、年内ギリギリまで二次試験の対策や過去問に取り組むことができたと思っています。(詳細は後述します)

できるだけ東大の対策に時間を割きたかったので併願校は最小限に抑え、早稲田大学の政治経済学部(経済学科)と法学部だけにしました。併願校の過去問は12月頃に一度見てどのような問題が出るのかを把握し、2月に入ってから1〜2年分解きました。東大の対策をしていれば、私大の英語や数学は特別な対策をしなくても対応可能だと思います。また、結果的に早稲田大はどちらも共通テスト利用方式で合格することができました。8割5分以上を狙える人であれば十分合格の可能性があると思うので、それを見据えて共テ対策をするのも一つの手です。東大は共テの比重が低いですが、私は800点を目標に設定することで共テ対策のモチベーションを保っていました。

共通テスト対策 具体的に何をしたか

共通テスト用の模試は7月の駿台atama+共通テスト模試・9月の駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試・12月の駿台atama+プレ共通テスト模試の3つを受けました。これらの模試をペースメーカーにして、英語や数学は模試の前に予想問題を解くなどして定期的に共テ形式に触れることを意識していました。理科基礎は学校の授業以外は特に何もしていませんでしたが、11月頃にある程度の時間を割いて知識を入れました。このように、早めに共テ形式にある程度慣れておくこと・共テでしか使わない科目の知識を完成させておくことが、直前に演習をするための基礎となります。

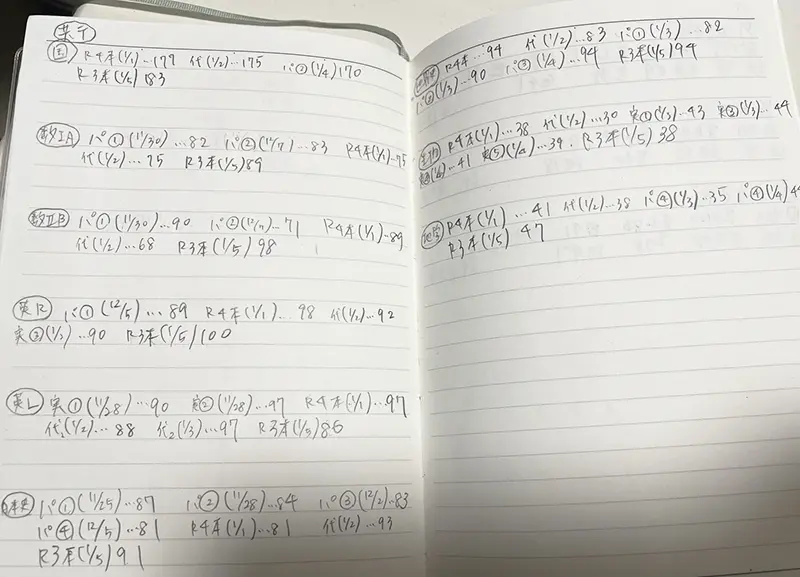

先述のように本格的に共テの演習に時間を割き始めたのは年明けからでした。共テ3年目の年だったため、過去2年分の本試と追試・駿台の青パックの5回分のセット演習に加え、パックVやその他の予想問題集での演習を行いました。ある程度の点数が取れている人は、復習に時間を掛けすぎるのではなく、とにかく量をこなすことをお勧めします。

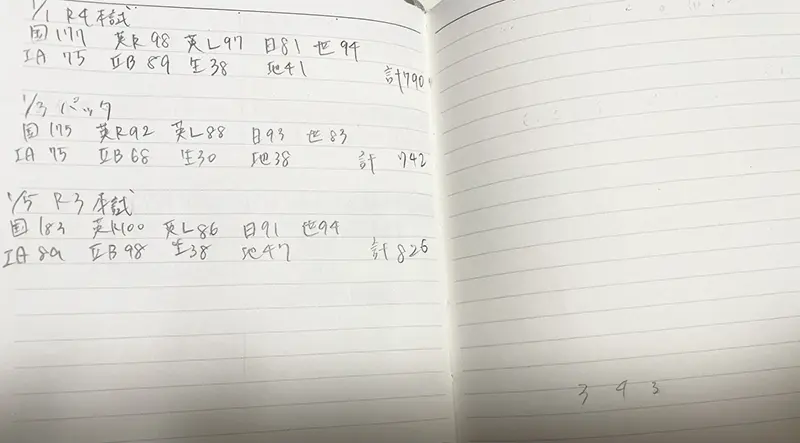

年明けは、1日掛けて全科目のセット演習を行う日(頑張る日)と、予想問題を少し解いたり教科書を読んで理科・地歴公民の知識確認をしたりする日(少し休む日)を交互に設定していました。途中までは点数を手帳に記録していました。(写真参照)とにかく量をこなしたため、年明けからの演習でもたりなかったと感じることはなかった上、本番も前日までの演習の延長のような感覚であまり緊張せずに受験できました。

共テ後の切り替え

私の反省点としては、共テが終わってすぐに二次試験対策に切り替えることができなかったことです。共テは全体的に満足する結果を出すことができたのですが、共テ後に二次試験の過去問を解いてみたら、12月よりもできなくなっており落ち込んでしまいました。結果がどうであれ、共テの次の日からは二次試験の対策に切り替えることの重要性を強調しておきたいです。そのためにも駿台の演習プラス講座はとても有効だと感じました。

また、共テの結果によって合否が分かれることがある一方で、東大は二次試験の結果によっていくらでも巻き返すことが可能です。共テが良かった人は「これで他の受験生に差をつけることができた!」、悪かった人は「二次試験で〇〇点取ればすぐに逆転できる!」のように、共テの結果を自分に都合よく解釈してメンタルを保つこと、そして繰り返しになりますが二次試験対策にすぐに移行して最後の最後まで点数を伸ばす努力をすることが合格への近道です。応援しています!

前のインタビュー

次のインタビュー

大学受験予備校/学習塾の駿台 【駿台予備学校公式】お茶の水校3号館のアクセス、お知らせページです。自宅から受講できるオンライン講座もご案内中。