センター試験前後の注意点について

寒い日々が続いていますが、お変わりありませんか。受験生にとっては1月19日・20日の大学入試センター試験(以下、「センター試験」)からいよいよ本格的な大学入試シーズンに突入するため、連日頑張っていることと思います。また高2生は、次はいよいよ自分たちの番、と気持ちが引き締まっているのではないのでしょうか。

さて今回は、まずセンター試験の確定志願者数をお知らせします。そして、センター試験前後の注意点についてまとめてみました。

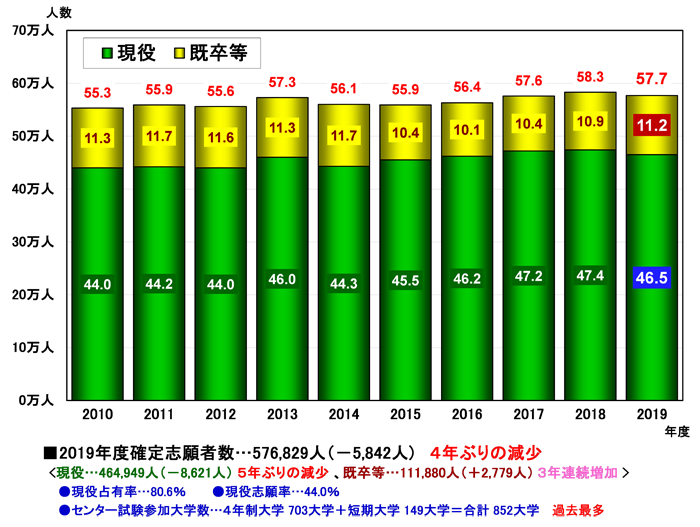

大学入試センター試験出願状況

大学入試センターは12月7日に2019年度のセンター試験の確定志願者数を発表しました。確定志願者数は576,829人(現役生:464,949人、既卒生等:111,880人)で4年ぶりに減少しました。

現役生、既卒生等別では、既卒生等は私立大の合格者数絞り込みの影響で、再チャレンジ生が増加しており、2,779人(前年度比2.5%)増加しましたが、現役生は8,621人(前年度比1.8%)減少しました。この結果、現役生は5年ぶりの減少、既卒生等は3年連続増加となりました。また、現役志願率(高等学校等卒業見込者に対する志願者の割合)は44.0%で、前年度から0.6ポイントダウンしましたが、それでも過去2番目の高さでした。

2019年度のセンター試験は2018年度より約1週間遅い日程での実施です。したがって、センター試験対策の時間は、前年度の受験生より多く取れることになります。目標得点を確実にとれるように最後まで粘り、その後の私立大入試、国公立大個別(2次)試験に勢いに乗って臨めるよう、もうひと頑張りしてください。

センター試験前日・当日の心構え

① 体調管理も実力のうち!

本番の前日には、新しいことには手を出さずに軽めの学習にとどめて、早めに寝るようにしましょう。ホテル等に宿泊する場合には、部屋が乾燥しやすいため、空調の調整には気を配って体調を崩さないようにしてください。最近のホテルでは加湿器や空気清浄器も備えられているので、有効に活用しましょう。また、インフルエンザや風邪対策として、手洗いやうがい、マスクの着用といった予防処置も忘れずに!

② 余裕を持って到着しよう!

センター試験が実施される土・日は、鉄道やバスの時刻表、停車駅が平日とは異なることもあります。事前に会場への下見をした場合にはこういった交通機関の運行状況にも注意してください。スマートフォンやインターネットなどの経路検索サービスをうまく活用して予定を立てて、突然の交通機関の遅延などが起きることも考慮して早めに会場に向かうようにしましょう。

さらに、東京や大阪の大規模なターミナル駅や地下鉄の駅で乗り換える際は、駅の中での移動に時間がかかる場合もあります。普段利用しない駅で乗り換える場合は、駅構内のチェックも事前にインターネットを活用して行っておきましょう。

最近は首都圏などでは交通ICカードの普及により、切符の自動販売機が減少しています。できるだけ交通ICカードの利用を考えて、事前のチャージも忘れずに準備しましょう。

また、1日目の地歴公民の選択科目数や、2日目の理科の選択パターンによって開始時刻が異なります。当日の受験科目数や選択パターンの変更、そして20分を越える遅刻は認められませんので、余裕を持って試験会場に向かってください。

③ 試験が全科目終了するまで、終わった科目の見直しは我慢!

試験会場では、各試験開始前に教科書や参考書に目を通す場合には、余計な不安感を生まないためにも得意分野を再確認するくらいにしておきましょう。休み時間が長いこともセンター試験の特徴ですが、休み時間に友人と答え合わせをしたり、教科書や参考書で答えを確認したりすることは絶対に禁物です。まずは、トイレや筆記用具の準備、休憩など次の試験への備えが最優先です。なお、地歴公民、理科②の2科目受験者の途中10分間の中間時間は休憩時間ではなく、あくまでも答案回収等の時間なので、途中退出をすることはできません。したがって、あらかじめトイレ等を済ませておくことが必要です。

1日目の試験後も同様で、終わったことを振り返らずに2日目の準備に全精力を使いましょう。また、本番で特定の科目が思うようにできなくても、他の受験生も同じだと考えてください。すでに終わった試験に気を取られて、残りの試験に集中できなかった、では泣くに泣けません。「センター試験結果の情報収集は2日間すべて終了してから」です。

もし、センター試験当日に病気等で受験できなくなった場合には、本試験の1週間後に東京地区(東日本)と関西地区(西日本)の2会場(2019年度は東京芸術大音楽学部と京都教育大)で行なわれる追試験を受験することになります。しかし、関東、関西近隣以外の受験生にとっては、移動など追試験受験の負担が大きいことから、本試験までの体調維持には万全の心配りをしてほしいと思います。

個別(2次)試験、私立大出願について

国公立大の個別(2次)試験出願期間は1月28日(月)から2月6日(水)で、あまりのんびりと考えている時間がありません。以下に出願の注意点をまとめましたので、参考にしてください。

① 出願は総合的に判断して決定!

センター試験が終了して、駿台・ベネッセ実施のセンター試験自己採点集計「データネット」の個人成績表は1月24日(木)に返却予定です。国公立大の出願には、自分のセンター試験の得点、個別(2次)試験の配点、出題傾向、これまでの模試成績、予想されるこれからの学力の伸び、近年の入試結果などを総合的に判断して決めるのが理想です。

どこに出願すればより合格可能性が高くなるかという判断材料は、現在ではインターネット上で検索できるようになっています。スマートフォンでも簡単に検索できるだけに、単純に目標ラインと自分の成績だけで出願校を決めると、同じように考える受験生が特定の大学に集中して、激戦に巻き込まれる可能性もあります。また、自分だけで考えるとなかなか決断がつかないという人もいるでしょう。最後は自分自身で決断しなくてはなりませんが、どうしようと少しでも迷ったら、高校や予備校で進学相談を受けて、先生など第三者の意見を取り入れることも大事です。

② 必ず大学の「学生募集要項」やホームページで確認!

国公立大だけではなく、私立大の出願もこれからという人もいるかもしれません。インターネット出願を採用する大学が多くなり、「学生募集要項」を印刷物では発行しないという大学も増えています。インターネット出願のメリットの一つに、出願期間中は24時間いつでも出願登録ができるということがありますが、だからといって準備がギリギリにならないように注意してください。

なお、インターネット出願でも、登録完了後や受験料納入後に大学が指定する書類を郵送するなど、すべてがインターネット上で完了するわけではありませんので、十分に注意してください。さらに紙の願書での出願も認めるか、インターネット出願のみなのかは大学によって異なりますし、出願の手順も当然大学によって異なりますので、志望大学の情報は必ず大学の学生募集要項やホームページ等で確認することを忘れないでください。

志望校は各自でさまざまですが、いずれにしても「第一志望は、ゆずれない。」という強い気持ちをもって、最後まで前向きに走り続けてください。

(2019年1月4日掲載)