2020年度入試展望と2学期・後期前半の学習での注意点

8月前半は厳しい暑さが続きましたね。9月になっても残暑が厳しい地域もあるため、身体へのダメージに対するケアを意識しましょう。高校生、受験生の皆さん、若いからといって無理は禁物ですよ。

さて、9月は受験生には2020年度センター試験の受験案内が配布され、出願の準備も始めなくてはならない時期です。そのため、改めて入試を意識する人も多いでしょう。今回は最初に2020年度入試展望を、次に学習には最も適した季節といわれる秋に注意すべき点についてまとめてみました。

2020年度入試は受験人口減少でチャンスの年!

2019年度入試の大きな特徴は、私立大では、志願者数は難関大で減少し、中堅以下の大学で増加したことでした。一方で、合格者数は入学定員管理の厳格化による絞り込みが一段落し、難関大では増加した大学も目立ちました。

このため、難関大では不合格者数が減少し、中堅以下の大学では不合格者数は増加したものの再チャレンジせずに専門学校等への進学も目立ちました。この結果、2020年度入試では既卒受験生が例年に比べてかなり少なくなっています。

2020年度入試では、高3生も前年度からわずかに減少するため、既卒生の減少と合わせるとかなり「間口」が広がった入試が予想されます。依然として、2021年度から導入される共通テストへの不安が解消されないことから、夏までの模試では国公立大も含めて弱気な志望動向が続いています。つまり、2020年度入試は強気な志望を維持できる大きなチャンスの年度といえます。

2019年度入試では、難関私立大は合格したのに中堅大は不合格、という結果が例年以上に多く見られました。弱気になって慎重に出願したつもりが、中堅大の難化という激流に巻き込まれてしまったということです。

難関私立大の中には2020年度入試の合格者数を増やすとすでに公言している大学もあります。「第一志望は、ゆずれない。」という気持ちを忘れないことが、いい結果につながると信じて、秋以降も頑張っていきましょう。

秋に要注意! スランプの克服法

夏期休暇前には「よし! 夏の頑張りで一気に上昇気流に乗るぞ!」と意欲満々だったのに、夏期休暇中の学習が「計画の半分もこなせなかった」、「苦手科目の克服が進まなかった」などと焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。しかし、いつまでも夏の反省ばかりしていても始まりません。気持ちを切り替えて前進することが大切です。

さて、多くの受験生は、これから高校や予備校で9月~12月までは毎月1、2回は模試を受験していくことになると思います。受験した模試の結果が、志望大学の目標ラインを上回っていれば自信につながり、ますますやる気も出てくることでしょう。

逆に目標ラインに届かないと、夏の過ごし方への後悔が大きくなり、焦りや自信喪失を生むことになります。特に、現役生にとっては出版社系の模試でも既卒生の参加が増えるので、偏差値は厳しい数字になりがちです。こうして、夏に頑張ったにもかかわらず秋の最初の模試で結果が伴わないと、気持ちが大きく落ち込んでしまうこともあります。これが、俗にいう「スランプ」です。そして、このスランプが最も起こりやすいのが、秋なのです。

このスランプを脱出するにはどうすれば良いのでしょうか。「これからは応用力養成のために、問題集や過去問で演習をどんどん進めたい」と考えている人も多いでしょう。でも成績がなかなか上がらない教科・科目こそ、遠回りに見えても思い切って教科書や参考書で基本事項を再確認することが大切です。特に数学や理科といった理系科目では段階を踏んで理解を高めていくことが必要なため、それを怠るといくら時間をかけても成果が出ないものです。焦らずにもう一度あやふやな点がないように完成度をアップさせましょう。

そうはいっても、時間は無限にあるものではありません。自分一人で悩むのではなく、高校や予備校の先生にうまく質問をして、合理的に学習を進めましょう。「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」ということわざを知っていますか。「今頃こんなことを質問したら恥ずかしい」といった苦手箇所こそ、入試本番での命取りになる箇所だと肝に銘じて、積極的に質問をすることが大事です。

焦りからスランプになって、何も手がつかないといった精神状態になることもあります。このような場合には、得意科目と不得意科目を組み合わせて、まずは得意科目の学習から始めて達成感を得て、次に勉強のペースが戻ってきたところで不得意科目に取り掛かるといった工夫も必要です。

また、高校や予備校の図書室や自習室などをうまく活用することをお勧めします。周囲が同じように学習している環境に自分を置くことで、あれこれ悩むより、まずは学習に取り掛かるという気持ちに切り替えさせてくれる効果があります。学校や予備校にいれば、友人との何気ない会話を交わすことで気分転換をはかることも可能です。

現役生の成績の伸び方

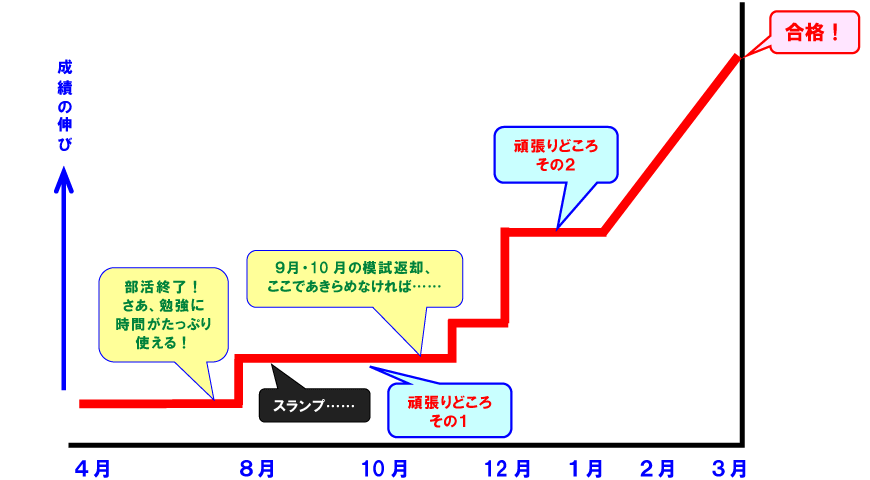

実は、スランプは多くの受験生にやってくるものなのです。なぜなら、学習の積み重ねと成績の上昇との関係は、上の図にあるように、1次関数のグラフのように正比例していくものではなく、学習の積み重ねに対する成績の上昇は、階段状にアップしていくものなのです。つまり、いくら努力していても成績にはほとんど変化が現れない期間があります。これが、スランプの実態なのです。模試の成績で見ると夏に努力した成果は11月頃に、秋に頑張った成果は12月半ばのセンター試験プレテストあたりでやっと出てくるといったタイムラグがあることを覚えておきましょう。

こういった状況を初めて経験する現役生には、スランプの期間が長く、非常に苦しく感じることでしょう。すると、「志望校のレベルダウン」や「入試教科・科目の少ない入試方式への志望変更」で、目先の困難から逃げようという人もいるかもしれません。一見すると負担が軽くなり合格への道のりが緩やかになった気がしますが、これから成果が出てくるという前に、学習のスピードを減速させてしまう原因となります。そして、ますます成果が出る時期を遅らせてしまうという悪循環に陥りがちです。

また、保護者のみなさんも受験生本人のことを考えて、志望校のレベルダウンや安全校の確保の話題を出したくなる場合もあると思います。しかし、保護者のみなさんも今が我慢の時期と考えて、受験生に対しては志望校をレベルダウンさせることなく、一緒になって第一志望へ向かって進んでいくのだという強い気持ちが大事です。

受験人口(大学・短大への実志願者数)はピーク時の6割弱まで減少しています。最初に触れたように、2020年度入試は「間口」が広がっています。つまり、例年以上に努力が報われる環境なのですから、まだまだあきらめる必要はないことをご理解いただき、受験生のフォローをお願いします。

(2019年9月2日掲載)