2022年度入試に向けて

「風薫る5月」になりました。本来であれば、風が運んでくる花や青葉、若葉の香りを感じられる季節なのですが、収束が見えないコロナ禍の中でのマスク生活が続いており、それも十分にはかないません。「緊急事態宣言」の発令、「まん延防止等重点措置」の適用がされているエリアもある中で、皆さんの高校生活も相変わらず制約がある状態が続いていることと思いますが、この経験を自分自身の力や財産に変えられるように、貴重な高校生活の一日一日を大切に過ごしてください。また、大型連休をはさんで、新学年での生活に対してストレスが溜まりやすい時期です。体調不良、気分がすぐれないなどの症状に注意していきましょう。

さて、4月号では2021年度の入試の状況をお伝えしましたが、以前より競争が緩和され、志を高く持ち、しっかりと実力をつけていけば、第一志望校合格の可能性が高まっています。今回は、2022年度入試で第一志望校合格を勝ち取るための学習計画を立てる際のポイント、および志望校の選び方についてまとめてみました。最後に2022年度大学入試トピックスもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

学習計画のポイント

●「合格に必要なこと」「やるべきこと」を考えよう!

入試問題は、基本的に高3までの履修範囲が全て出題の対象となります。合格のためには、限られた時間の中で各科目をバランスよく仕上げていくことが重要です。得意科目は伸ばしていきたいですが、習熟度が高まるとある一定以上の得点が難しくなります。

そこで完璧を目指すよりも、不得意科目を強化した方が合格に必要な総合点を取るのに効率が良い場合が多いのです。重要なのは、「知識の蓄積・定着」「応用力伸長」「実戦力育成」などの過程を効果的に進めるために、まずは、「やるべきこと」を教科・科目ごとに把握することです。これからやるべき内容や量を考慮し、優先順位を決め、受験日から逆算した学習計画を立てることが大切です。そして、定期的にチェック、修正をしていきましょう。

●学習計画は「長期・中期・短期」で考えよう!

学習計画は学力の到達目標に対して、①長期(学期・長期休暇ごと)→②中期(1か月ごと)→③短期(1週間・1日)と絞り込んで考えていくとよいでしょう。高1・2生は、受験はまだまだ先のことと思わずに、今のうちから学習計画を立てて、実行していくことを習慣にできるようにしてください。

①長期計画……教科書レベルの事項の完成がいつ頃になるかを考えましょう。高2までの基礎事項の確認は早めに計画を設定して、きちんと範囲を網羅しておくことが大切です。そして、次に志望校の入試科目や傾向に合わせた応用力養成のための学習計画を大まかに決めます。

②中期計画……次に具体的に単元ごと、レベルごとの目標と計画を立てます。模試や学校のテストの日程を力試しや区切りとして考えてみると計画が立てやすく、学習リズムもつかみやすくなります。

③短期計画……最後に1週間・1日ごとの学習プランとペース配分を考えます。ただし理想を追いすぎると「ムリな計画」となってしまうので、土日などを使った予備日(調整日)を設けて、遅れを取り戻す時間も考えておきましょう。

苦手分野の克服は高3の夏の終わりまでに済ませる。そして、11月頃までに基礎事項の確認や、苦手分野のフォローなど、ひととおりの予定を完了させるのが理想です。最後の1~2か月は志望校対策の応用力強化期間として、過去問題への取り組みなど、自信をもって入試本番に向かうためにやるべきことがたくさんあるからです。

ただし、高3生でも、これまで基礎事項の習得や苦手分野の克服が思うように進んでいない人もいるでしょう。焦る必要はありませんが、一日でも早くギアを上げて本格的に取り組むことが大切ですから、すぐに計画を立てて進めていきましょう。

●区切りごとに計画の修正を!

真の学力は一朝一夕に身につくものではありません。夏休みくらいまでは計画に沿って学習が進んでいれば、その間は結果が出なくても焦ることはありません。また、途中で不足していると実感する部分や、予定どおりに進んでいない部分が出てきたら、状況を分析して計画を修正してください。

特に短期計画では、その達成度により当初の計画が適切だったのか、ムリな計画だったのか、あるいは軽すぎる計画だったのかを確認しやすいでしょう。達成度の見直しを重ねることで、毎回、適切な計画を立てる力がついていくはず。実は計画がどれだけ実行されたかを確認して、修正して、実行するというサイクルが大切なのです。

●スマホとうまく付き合おう!

大学のホームページを見たり、学習での調べごとをしたりとスマホは大切なデバイスです。ただ、SNS、ネットサーフィン、オンラインゲーム、音楽、動画視聴などいくらでも学習以外の用途で時間が消えていきます。最近ではスマホに依存しすぎてしまう人が増えています。受験生、高校生にとっても無視できない大きな問題ですから、一日の使用時間を厳守するなど利用のルールをしっかりと決めておきましょう。合格者でも「使用時間をもっと少なくしておけばよかった」と反省している人は意外に多いので注意しましょう。

志望校の選び方

●「入りたい大学」? 「入れる大学」? 弱気は禁物!

高1・2生だと、志望校や学部・学科がはっきりとしていないという人が多いかもしれません。高3生でもまだ決めていないという人もいるでしょう。学習計画を立てる目的は、第一志望校に合格するための学力をつけるためですよね。実際に受験する大学の最終的な決定は、出願の始まる前までに決めればよいのですが、まずは目標とする志望校を決めてみましょう。

志望校選定のポイントは、現在の学力で、あるいは少しの努力で「入れる大学」を志望校にするのではなく、今の自分には少し難しいかな、というくらいの大学、つまり、「入りたい大学」を志望校にするということ。1ランク以上、上を目指すくらいの気持ちをもっていきましょう。社会に出るときには、大学でどれだけ自分をレベルアップさせることができたかが問われます。受験勉強で安易に妥協せず頑張ることができれば、大学でレベルアップするための基礎学力と精神力というしっかりとした土台が身につきます。

また、「自分が好きだと思える大学」を選ぶことも大切です。目標を高くしておくこと、好きな大学に入りたいと思うことはモチベーションの維持につながり、勉強をもっと頑張ろうという思いが強まるはずです。

2021年度から導入された新しい入試制度は、まだまだ落ち着いたとはいえません。また、コロナ禍の影響が継続している中で、急な変更や対応が発表されることもあります。最新の情報に対して、常にアンテナを張って、「入りたい大学」を目指して最後まであきらめないことが大事です。そうすれば、合格可能性はどんどんアップしていくはずです。

●模試の結果を見て弱気に…

高3生になると、受験する模試の回数がこれまでより多くなるでしょう。成績表の志望校判定ではどの大学も厳しい評価がズラリ、ということもあるかもしれません。そんなときは模試の成績、つまり現在の学力で合格できる大学に志望校を変えたくなるかもしれません。

そこで、弱気にならず、今足りないものを確認して補っていくことで、志望校合格が近づいてきます。

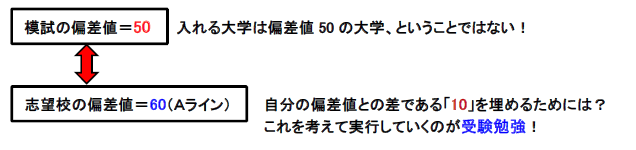

例えば、志望校のAライン(合格可能性80%以上)の偏差値が60なのに、自分の偏差値が50だったとしたら? その差である「10」を埋めるためにどうするかを考えて学習計画を立てて、実行していくのが受験勉強です。

正しい学習計画を立てるためには、模試の成績表を有効活用しましょう。成績表には、志望校判定だけではなく、受験した教科・科目の成績も載っていますが、一番大切なのは、設問ごとの成績です。しっかりチェックして、弱点や課題を明確にして、まずどこからやるべきかを学習計画に反映させることが重要です。平均点が高い問題で、出来がよくなかった問題の見直しがまずは「やるべきこと」です。今は志望校判定に一喜一憂しすぎないでください。

2022年度入試トピックス

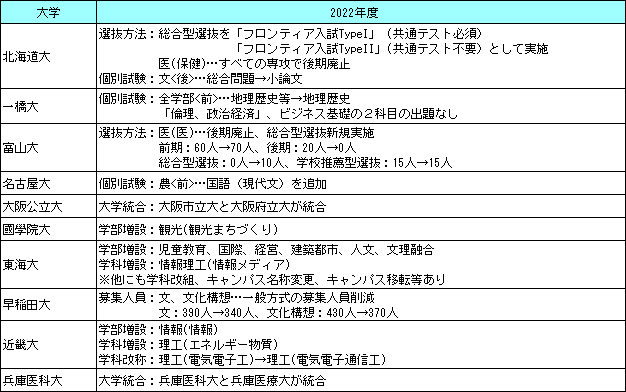

2022年度入試で、現時点で判明している主要大のトピックスの一部を上表にまとめました。大学統合、学部新設、選抜方法の変更などさまざまですが、今後判明する2022年度入試変更点などの入試情報は、大学入試情報ページに随時掲載してまいりますので、ぜひ参考にしてください。なお、出願校決定に際しての最新情報は、必ず志望大学のホームページや選抜要項・募集要項などで確認してください。

(2021年5月6日掲載)