執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

受験には学習計画が必要です。計画を立てることでやるべきことが明確になり、日々の努力が結果につながるからです。先輩たちの合格体験記にも「計画的に学習することで合格できた」といった文言を簡単に見つけることができるでしょう。

確かに計画は重要です。でも計画があれば合格できるのでしょうか。不合格になった先輩のなかにも、自分なりに学習計画を立てて受験に挑んだ人が少なくないはずです。

そう考えると、「合格するために、学習計画は必要だけど、それだけでは不十分」ということが言えそうです。

計画を立ててもそれが絵に描いた餅になってしまっては、当然学力は伸びません。つまり良い学習計画があったとしても、それをやり切ることができなければ合格を勝ち取ることができないのです。

「マラソンで金メダルをとるためには、時速20kmで走る」と計画を立てるのは簡単ですが、実際に走るためにはそれをやりきるための体力が必要ですね。学習も同じです。学習計画を立てるのと同時に、それをやりきるための「習慣」が必要なのです。

以上のように考えると、学習計画は合格の必要条件に過ぎず、合格を勝ち取るためには、計画を遂行する習慣がとても大切だとわかります。日々自分の習慣に「小さな改善」を加え続けることが、急がば回れで合格への最短ルートと言えるのです。

また、日々の習慣を改善するということは一生の財産になることも忘れてはいけません。

大学合格という目標達成は一時的なものに過ぎず、みなさんは大学入学後も学び続ける必要があるのです。そういう意味でもみなさんには受験勉強を通し、よい学習習慣を身につけることを強く願います。

習慣の重要性は理解できても、新しい習慣を身につけることは難しいと感じる人も少なくないでしょう。そのような、習慣を変えることが苦手な生徒は、最初から理想的な習慣を身につけることを目指している場合が多いように感じます。

習慣を改善させるためには、できることから始めるのがコツです。いきなり「朝5時に起きる」のは継続が難しいかもしれませんが、「明日はいつもより1分早く起きる」であればできる人が多いでしょう。「夜3時間勉強する」のに気負いを感じる人は、「20時になったら机に座る」ことから始めてもいいかもしれません。

すでに身についている習慣を利用するのも有効です。すでに「歯磨き」の習慣がある人であれば、その前後に「単語を3つ覚える」「テストする」という習慣を追加することができそうです。すでに存在する習慣は、小さな改善を重ねることで大きな成果につなげることができるのです。一方で、存在しない習慣は改善することができません。

「ベストよりもベター」を合言葉に、不完全な習慣を日々改善し続けることが重要なのです。

習慣を改善するためには、まず習慣を「見える化」し、改善ポイントを明確にしていくのがよいでしょう。

現在取り組むべき学習ルーティンを作成し、毎週振り返ることで、改善すべき習慣が見えてきます。

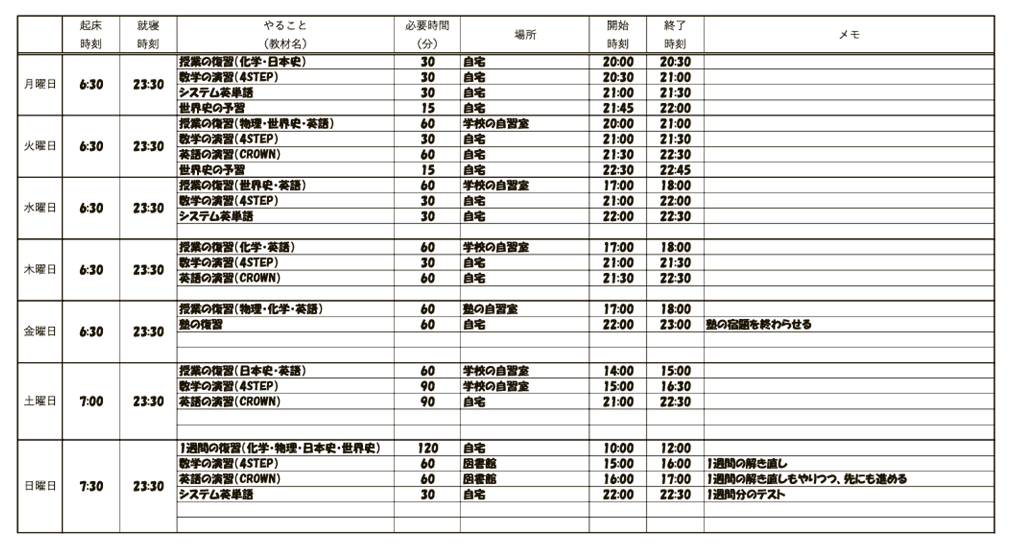

この表のように、曜日ごとにやるべきことを具体的に書き出します。その上で、毎週1週間を振り返り、実行できたもの/できていないものに仕分け、1つずつ改善していくのです。

例えば毎週月曜日に化学と日本史の復習を30分間、自分の部屋ですると決めたとします。このルーティンがなかなかうまくいかない場合、その原因を考え、次週からの小さな改善を考えるのです。

もし自分の部屋で遊んでしまうのであれば、場所をリビングに移すのもいいかもしれません。時間を浪費する原因となるスマホの置き場を変えるのもいいでしょう。

ある生徒は夕食後にリビングでTVを見てしまい、学習開始時間が遅れる傾向がありました。この生徒は夕食前に、自室でタイマーをセットし、学習開始時間には部屋でアラームが鳴るという工夫を取り入れました。TVを見ていても、アラームがうるさいので自然と部屋に行き勉強できるようになったようです。

ある研究で、ある行動を習慣化するためのコツは、「週に4回以上」その行動をすることと指摘されています。

習慣化のために必要な要素は「小さく繰り返す」ことで、それらはどんな要因よりも大きく習慣化に寄与します。

「英単語を1つ覚える」「夕食前にタイマーをセットする」など、これらは今後の成績を大きく伸ばす「偉大な一歩」になる可能性があるのです。小さな改善はすぐに結果に直結するものではありませんが、着実に自分の価値観を変容させます。価値観の変容が習慣化につながり、最終的に良い結果を生み出すのです。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト