執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

2022年度からの新科目で、必修科目となった「歴史総合」。これまでの日本史A/B、世界史A/Bとどう変わったのか?入試対策はどうすすめるべきか?大学受験における歴史総合の勉強方法を解説します。

新しい科目の「歴史総合」は歴史を多角的に学ぶとても面白い科目です。まずはその概要を確認し、科目の内容や入試への影響を確認しましょう。

2022年度より、地理総合・公共とともに「歴史総合」が必修科目として導入されました。歴史総合は、これまでの「日本史A」「世界史A」を統合し、近現代史(主に18世紀以降)を新たな視点で学習するものです。

学習指導要領によれば、歴史総合を学ぶ目的は、「近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、世界とその中における日本を広く相互的・多面的な視野から捉え、資料を活用しながら歴史の学び方を習得し、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察、構想する」ことにあります。

従来の歴史学習が個別の出来事や年号の暗記に重点を置いていたのに対し、歴史総合では、以下の能力の育成に力を入れています。

特に注目すべきは、資料活用能力の重視です。単なる暗記ではなく、提示された資料から歴史的情報を読み取り、その意味を考察する姿勢が求められるようになりました。

歴史総合の学習を効果的に進めるためには、「歴史=暗記」という固定概念から脱却し、資料を読み歴史的文脈を理解・考察する姿勢が不可欠なのです。

2025年度の大学入学共通テストから、新たに「歴史総合」分野の出題が始まりました。「歴史総合・世界史探究」「歴史総合・日本史探究」の両科目において、歴史総合分野からそれぞれ25点分が出題されています。

両科目に共通する特徴として、文章・対話・図表などの資料を読み取り、歴史的事象の背景を多角的に考察する力が問われています。しかし、出題範囲については異なる傾向が見られました。「歴史総合・世界史探究」では世界史の知識を活用することで解答可能な問題が多かった一方で、「歴史総合・日本史探究」では日本史の知識だけでは十分な対応が難しい問題が目立ちました。

2026年度以降は出題傾向が変化する可能性もありますが、私立大学・国公立大学の入試で利用するメイン科目以外からも相当数の出題があることを想定して、計画的な対策を立てることが重要です。過去問や試作問題の演習に加え、新傾向に対応した問題集や模擬試験も積極的に活用し、幅広い視野での学習を進めていくことが求められます。

2025年度大学入試における歴史総合の取り扱いについては、大学によって方針が異なっています。国公立大学では、東京外国語大学、名古屋大学、北海道大学が、すでに歴史総合を試験内容に含めることを発表しました。私立大学でも上智大学や立教大学が同様の方針を示しています。

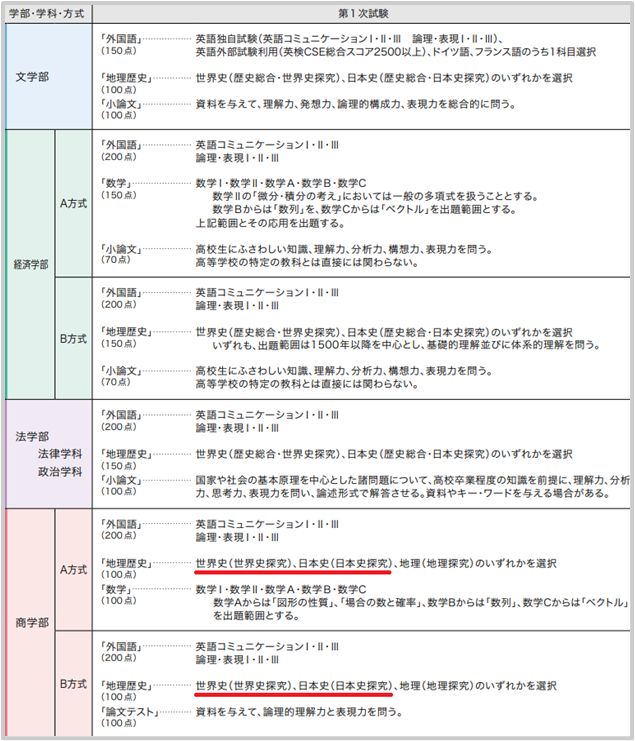

一方、慶應義塾大学では学部によって対応が異なり、文学部、経済学部、法学部では出題されますが、商学部では含まれないなど、細かな違いがあります。

各大学の方針は今後変更される可能性もあるため、志望校の入試要項を念入りに確認しましょう。

特に注意が必要なのは、2025年度入試が歴史総合の出題開始年度となるため、最初の数年は十分な過去問題がない状態で受験に臨むことになる点です。授業や教科書・参考書を使った基礎的な学習を軸としながら、共通テストや他大学の過去問などで演習をするようにしましょう。まずは学校の授業を最大限活用し、教科書の内容を確実に理解することが重要です。内容がある程度理解できたら、教科書準拠の問題集を解き、基本的な知識の定着を図りましょう。

なお、インターネットで「歴史総合 出題大学 リスト」と検索すると、歴史総合が出題される大学の一覧を確認することができます。うまく活用して類題を発見し、対策に役立ててください。

歴史総合の入試対策の基本は、定期テスト対策をすることです。高3になってからの受験勉強では限界があります。学年別に学習の注意点を確認し、今から大学入試に通用する定期試験対策を開始してください。

高校1年時の学習では、「授業を最大限に活用すること」と「定期試験で高得点を目指すこと」の2点に重点を置いて取り組みましょう。

歴史総合では、単なる歴史的事件や人物の暗記ではなく、出来事の因果関係や同時代の歴史とのつながりを理解することが求められます。授業で先生の話をよく聞き、近現代史を「ストーリー」として捉えることで、入試にそのまま活かせる知識が身につきます。さらに、流れを把握するために、教科書を通読する習慣をつけましょう。週末に30分程度、その週の授業範囲を読み返すだけでも、知識の定着が大きく向上します。

また、定期試験は身につけた知識をアウトプットし、定着につなげるための絶好の機会です。大学入試を意識している高校1年生は少ないため、この時期からしっかり学習することでライバルと差をつけることができます。また、高校1年生のときに身につけた知識は、大学入試で改めて対策を本格化するときのための貴重な「貯金」となります。

歴史総合の試験では、用語の筆記問題に加え、論述問題が出題されることがあります。試験で高得点を取るためには、この論述問題で正しい答案を書く力が必要です。論述問題に苦手意識をもつ高校生は少なくありませんが、教科書を読んで流れを確認したり、出来事の背景について調べたりする過程で、入試に対応するための歴史的思考力と表現力を養うことができます。

学習に余裕が出てきたら、大学入学共通テストの「歴史総合」の問題に挑戦することをお勧めします。実際の出題形式に触れることで、高校2年生以降の学習方針をより具体的に立てることができます。高校1年生での地道な努力は、必ず入試本番での強みとなります。計画的に取り組んで、着実に実力を養っていきましょう。

多くの大学受験生は、歴史総合は高校1年時に履修した後、約1年間のブランクを経て入試対策を再開することになります。この特徴を踏まえ、高2~高3の時期ごとの対策方法をお伝えします。

この時期は『世界史探究』『日本史探究』(以下、探究科目)の学習に重点を置きましょう。探究科目は歴史総合と比べて扱う時代が長く、暗記すべき用語も膨大です。学校の授業と定期試験をペースメーカーにし、基礎知識の習得を進めましょう。近代史以降の内容は歴史総合と重複する部分が多いため、しっかり学習することで直前期の歴史総合対策にかかる負担を軽減することができます。

この時期からは、探究科目の学習と並行して、歴史総合の復習を本格的に開始しましょう。8月から10月の3カ月間を目安に、教科書や参考書、問題集を活用して知識を整理します。知識が著しく抜けている分野は、動画教材などを活用して補強するとよいでしょう。自力での対策に不安を感じる人は、夏休みに学校や予備校などで開講されている対策講習なども積極的に活用してください。

いよいよ実戦演習の時期です。2025年現在、歴史総合の過去問は限られていますが、『大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合,世界史探究』『大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合,日本史探究』(いずれも駿台文庫)などの実戦問題集を活用することで、十分な演習量を確保することが可能です。また、過去に受験した模試を解き直し、弱点を洗い出して教科書・参考書で補強することも効果的です。

このように、探究科目の学習と連動させながら、基礎固め、復習、実戦演習と段階を追って学習を進めることで、歴史総合の入試対策を効率的に進めることができます。それぞれの時期にあった学習方法で、着実に力をつけていきましょう。

歴史総合は基本的な用語を覚えた上で、他の事象との関連などより深い理解が求められます。その後に続く、世界史探究・日本史探究を意識することが、より効率的な学習をすることにつながります。

ここからは、歴史総合の具体的な学習方法を紹介します。「歴史は暗記科目」と考えられがちですが、やみくもな用語や年表を覚える学習では十分な効果は望めません。ここでは、歴史総合の学習を「理解する」「暗記する」「応用する」の3ステップで解説します。

歴史的事象をストーリーとして理解することが、効果的な学習の第一歩です。例えば、シベリア出兵を学ぶ際、単に「1918年に始まった」という事実だけでなく、世界初の社会主義国家としてのソビエト政権の成立や、日本の国際的地位向上・経済的権益拡大という意図を理解することで、歴史の流れが見えてきます。このように歴史をストーリーとして捉えることで、個々の出来事の理解も確実なものとなるのです。

歴史への理解を深める方法は多様です。授業に集中して耳を傾けることはもちろん、教科書・参考書・資料集の活用、インターネットや映像資料の利用、先生への質問、さらには博物館や歴史資料館の見学など、自分に合った方法を組み合わせることで学習効果が高まります。

次に、理解した知識を定着させる段階に入ります。ここでは、「教材の選定」と「反復練習のルーティン化」が鍵となります。

暗記用の教材は、要点が簡潔に整理された問題集や一問一答集が効果的です。また、授業の板書ノートやプリントを用いるのもよいでしょう。知識の定着には反復が不可欠です。おすすめの復習のタイミングは「授業当日」「授業翌日」「週末」の3回です。3回の復習を繰り返すことで、定期試験はもちろんのこと、模試や入試でも通用する確かな知識を身につけることができます。

「理解」と「暗記」で得た知識を活用する段階では、論述問題への挑戦が有効です。論述を通じて歴史の流れを整理し、歴史に対する論理的な理解力を養うことができます。論述課題に取り組む際は、最初から完璧な答案を目指す必要はありません。教科書やノート、用語集を参照しながら答案作成を練習し、着実に力をつけていきましょう。

また、入試の過去問に挑戦することも重要です。実践的な問題に取り組むことで、出題傾向や重要ポイントが明確になります。誤答した問題はその原因を分析し、教科書や資料集で知識を補強することで、より確実な理解へとつながります。

このように、「理解」「暗記」「応用」の3ステップを意識して学習に取り組むことで、歴史総合の実力は着実に向上します。ストーリーとしての歴史理解、効果的な暗記法の活用、そして実践的な応用力の養成。これらを通じて、入試本番で確実に得点できる実力を身につけましょう。

歴史総合を学んだ後に取り組む「世界史探究」は、古代から現代に至るまでの幅広く、そして深い歴史を扱う科目です。歴史総合と学習方針に大きな違いはありませんが、世界史探究ならではの注意点があります。ここでは、学習を効率的に進めるための3つポイントを紹介します。

1. 重要な用語から覚えよう

世界史の用語集には約5000語もの単語が掲載されていますが、これらを一気に覚えようとすると挫折しやすく、学習のモチベーションが低下する原因にもなります。そのため、まずは教科書で太字になっている基本的な用語から押さえ、一問一答集や用語集を活用しながら重要度の高いものを優先的に覚えていきましょう。1周目で主要な用語を押さえ、2周目以降で細かな知識を補強するという段階的な学習が成績向上につながります。

2. 地図を活用しよう

世界史探究では、さまざまな地域の歴史を扱います。時代が進むにつれて国際関係が複雑になり、地域間のつながりがより密接になります。そのため、世界史を上手く学ぶためには地理的な理解が欠かせません。学習時には必ず図説を横に置き、知らない地名が出てきたら地図で確認する習慣をつけましょう。『ビジュアル世界史問題集 〈改訂版〉』のように地図知識に特化した問題集を活用するのも効果的な学習方法です。

3. 苦手な時代・地域を明確にしよう

歴史総合では幅広い範囲からバランスよく出題される傾向がありますが、世界史探究では(特に私立大学の入試において)特定の時代や地域に焦点を当てた細かい知識が問われることがあります。そのため、苦手な単元があると致命的になりかねません。授業や模試を活用して苦手分野を洗い出し、ノートに書き出したり教科書の目次に印をつけたりして意識化しましょう。長期休暇などを利用し、教科書の読み込み、動画の視聴、一問一答での暗記などを通じて克服していくことが大切です。

「大学受験の世界史勉強法 ここで差がつく基本の5ステップ」では世界史の学習法をさらに詳しく紹介しています。ぜひ学習の参考にしてください。

歴史総合で日本の近現代史を学んだ後、日本史探究では古代から現代までの日本の歴史を本格的に学習します。世界史探究と同様、膨大な用語と向き合うことになりますが、効率的な学習方法を身につけることで、確実に力をつけることができます。ここでは、特に重要な学習のポイントを3つ紹介します。

共通テストや国公立大学の入試では、文章や図表の読解力を問う問題が増加傾向にあります。この対策として、日頃から「読む」学習を習慣化することが重要です。授業で扱われた範囲について、その日のうちに教科書を読み返すことを心がけましょう。教科書を読むのが難しいと感じる場合は、『読んで深める 日本史実力強化書〈第2版〉』など受験生向けの通史の参考書を活用するのも良いでしょう。内容が理解できない箇所は用語集で確認し、必要に応じて先生に質問するなど、丁寧に理解を深めていくことが大切です。

歴史総合では扱いが少ない文化史ですが、日本史探究では重要な学習分野となります。多くの受験生が苦手とする分野であり、入試でも大きな差がつきやすい部分です。

文化史の学習は、通史の流れに合わせて進めるのが効率的です。各時代の文化は、その時代背景と密接に結びついています。単なる用語の暗記ではなく、文化の特徴や影響を時代背景と結びつけながら学ぶことで知識が定着しやすくなります。先延ばししがちな分野ですが、定期試験や模試の範囲に合わせて計画的に学習を進めることで、無理なく習得できるでしょう。

日本史は小・中学校でも学ぶ科目ですが、日本史探究ではより深く、専門的な内容が扱われます。特に政治制度や経済史など、これまであまり触れてこなかった分野も本格的に学習することになります。そのため、「以前勉強したから大丈夫」という過信は禁物です。全く新しい科目に取り組む気持ちで学習を進めてください。 「大学受験の日本史勉強法 高得点獲得のためにできること」では日本史の学習法をさらに詳しく紹介しています。ぜひ学習の参考にしてください。

歴史総合の学習はノートと教科書の活用が基本です。ちょっとした工夫で普段の学習効率を上げることが、長期的には大きな差につながります。

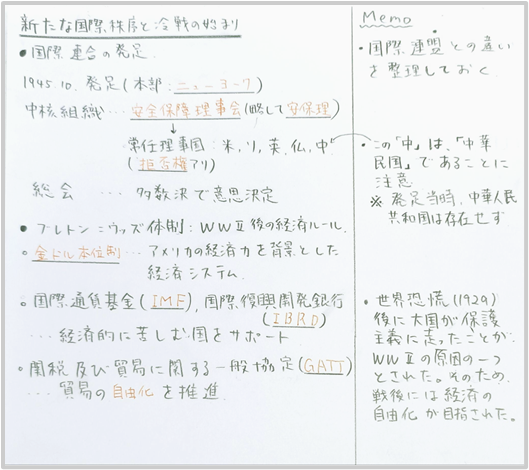

歴史総合の学習効率を高めるためには、効果的なノートの取り方が重要です。ここでは、授業の内容をしっかりと整理し、復習しやすくするためのノート作成方法を3つのレベルに分けて紹介します。プリントを使用する授業にも応用できるので、ぜひ実践してみてください。

ノート作りの基本は、復習しやすい状態にすることです。授業中に重要用語をオレンジペンで記入し、その上から赤シートをかぶせることで、ノートが即座に「テスト」に変身します。ノートをテスト問題として活用することにより、復習時間を効果的に活用でき、知識の定着が格段に進みます。プリントを使用する授業の場合は、重要用語をチェックペンで塗るようにしましょう。

授業当日や週末にテストを行い、答えられなかった用語にはチェックマークをつけておくことで、苦手な部分が一目でわかるようになります。

歴史総合では、歴史的な事件の背景や経過が重視されます。そのため、先生の口頭での補足説明が理解を深める上で重要になります。ノートの右側1/3程度をメモ欄にし、そこに口頭での説明を書き込むと、授業で得られる情報を漏れなく最大限に活用できます。プリント授業の場合は、大きめの付箋にメモを取り、プリントに貼るとよいでしょう。

口頭での解説を記録しておくことで、復習の際に授業の臨場感を思い出しやすくなり、結果として歴史の流れをより深く理解できるようになります。

入試で9割以上の得点を目指す受験生には、授業内容に関連する情報を自分で調べ、ノートに書き加えることをおすすめします。自分で調べた情報をノートの中に組み込むことで、理解がより深まり、記憶の定着にもつながります。追加情報の収集には、下記のような方法があります。

・用語集で重要用語の詳細を確認する。

・図説の地図や年表、グラフなどを参照し、必要なら印刷してノートに貼る。

・授業で扱われた内容に関連する書籍を読む。

・解説動画を視聴し、ビジュアル的に理解を深める。

自分のノートの取り方を振り返り、取り入れられそうな方法をぜひ実践してみてください。

大学受験を見据えた歴史総合の学習において、教科書は最も信頼できる教材です。しかし、ただ漫然と読むだけでは十分な理解・定着につながりません。ここでは、「読むタイミング」「読み方」「情報の集積」という3つの観点から、効果的な教科書の活用法を紹介します。

教科書を読むのに最適なタイミングは、授業が終わった直後です。授業で学んだ内容を、教科書の体系的な説明で再確認することで、理解が深まり、知識の定着が促進されます。さらに、余裕があれば「授業前に教科書を読んで疑問点をピックアップ → 授業で疑問を解消 → 授業後に教科書を読み直して整理」という学習サイクルを確立すると、学習効果はより高まります。

共通テストや大学入試で高得点をとるためには、歴史の流れを「背景」「経過」「結果/影響」の視点で理解することが重要です。例えば、1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻をこの枠組みで整理すると、以下のようになります。

アフガニスタンで社会主義政権が成立、内紛による政情不安

ソ連軍がゲリラ戦に苦戦し、介入が長期化

西側諸国との関係悪化、軍事競争の激化

教科書を読む際、「背景には波線、経過には括弧、結果/影響には二重線」など、自分なりのルールを決めて印をつけると、復習がしやすくなります。また、教科書の脚注や図版の説明文には、本文では触れられていない重要な関連知識が記されていることが多いため、必ず目を通すようにしましょう。

最後に、教科書を「知識を集積する場所」として活用することをおすすめします。授業で先生が解説した内容、模試の復習で学んだこと、用語集や図説から得た情報などを教科書に書き込むことで、教科書が自分だけの参考書として進化していきます。書き込みを行うことで知識の定着が深まり、またノートや参考書を何冊も見返す手間を省くことができるため、学習効率の向上にも繋がります。ぜひ実践してください。

最良の参考書は教科書である

歴史総合は2025年度から大学入試で活用が始まった新科目です。そのため、市販の参考書もまだ限られており、多くの受験生が教材選びに悩んでいることでしょう。しかし、ここで重要なポイントがあります。それは、最良の参考書は教科書であるということです。というのも、共通テストや多くの大学の独自試験は、教科書に準拠した内容から出題されるからです。

とはいえ、教科書だけでは内容理解が難しいと感じる人もいるでしょう。そこで、教科書の内容を確実に身につけるために、以下の2つの方法をおすすめします。

まず1つ目は、教科書準拠の補助教材を活用することです。各教科書会社から販売されている用語集、図説、一問一答集、穴埋めノートなどは、教科書の内容をより効率的に、深く理解するための強い味方となります。学校で配布されることもありますが、もし手元にない場合は購入をおすすめします。教科書で理解が難しい部分を用語集や図説で調べたり、理解した内容を一問一答や穴埋め問題でアウトプットしたりすることで、知識を確実に定着させることができます。

2つ目は、市販の参考書を活用することです。教科書準拠の教材を使っても、なお内容の理解に苦労する場合は、より平易な文体で書かれた市販の参考書の使用を検討してみましょう。参考書を選ぶ際は、書店で実際に手に取り、レイアウト、図版、文体などを確認し、自分が継続して使えそうなものを選ぶことが大切です。また、市販の参考書で基本的な内容を理解した後に教科書の該当部分を読むと、教科書の記述をより深く理解できるようになります。

教科書を学習の基盤としつつ、補助教材や市販の参考書を上手に活用することで、より効率的に歴史総合の理解を深めることができます。自分に合った学習方法を見つけ、受験本番に向けて着実に力をつけていきましょう。

歴史総合はまだ入試が実施されてから日が浅く、対策に迷う人も少なくないはずです。ここでは共通テストと二次試験の対策をそれぞれ解説します。

先に述べたように、歴史総合は共通テストにおいて25点分を占める重要な科目です。今回は、確実に得点するための効果的な対策方法を紹介します。

遅くとも高校3年生の夏休みから開始しましょう。夏休みから10月までの時期を「復習期」として、教科書・ノート・参考書を読み直して知識をインプットし、一問一答集や実戦問題集でアウトプット練習を行いましょう。「教科書を一章分読んだら、該当範囲の問題を解く。」など、インプット・アプトプットのルールを決めて進めるとよいでしょう。不明点はそのままにせず、先生に質問したり動画教材を活用したりして解消することが大切です。

11月からは「演習期」に入ります。実戦形式の問題演習を通じて、知識の定着と実践力の向上を図ります。演習には過去問に加えて『大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合,世界史探究』『大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合,日本史探究』(いずれも駿台文庫)など市販の実戦問題集も活用し、十分な量をこなすことが重要です。また、過去に受験した模試も効果的な演習材料となります。

11月からの演習期では多くの問題を解くことになりますが、問題を解きっぱなしにせず、丁寧に復習することが大切です。正解・不正解に関わらず、すべての問題と選択肢を丁寧に検討することで、問題を解くために必要な多くの知識を身につけることができます。

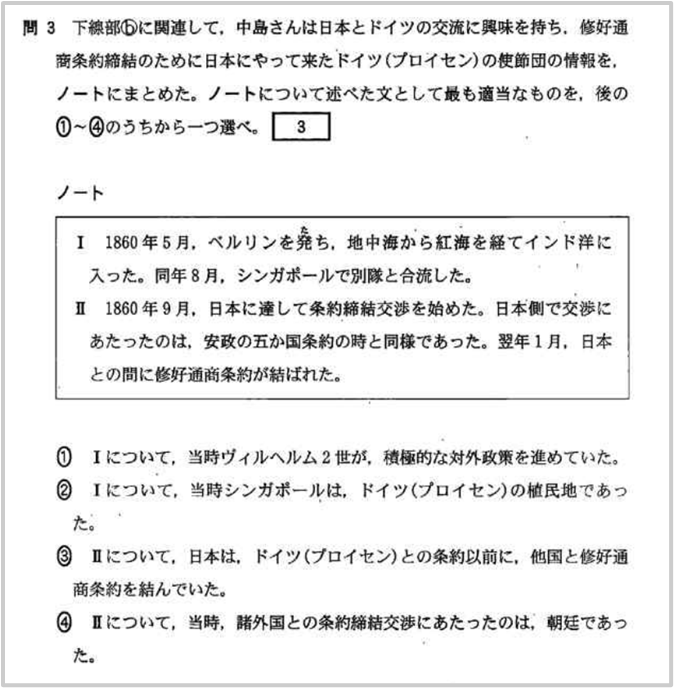

例えば、2025年度の共通テスト『歴史総合、世界史探究』で出題された問題では、各選択肢から「ヴィルヘルム2世の対外政策(選択肢①)」「東南アジアの植民地化(選択肢②)」「日本の条約改正(選択肢③④)」といった幅広いテーマについて学ぶことができます。

このように、個々の歴史的事象を単独の「点」としてではなく、関連する事項を含めた「面」として理解し復習することで、様々な出題パターンに対応できる実力が身につきます。関連事項の把握に不安がある場合は、身近な先生に相談してみましょう。

共通テストが終わると、いよいよ私立・国公立大学の入試対策が本格化します。ここでは、限られた時間で効果的に準備するための3つのステップを紹介します。

まずは、自分が受験する大学・学部で歴史総合が出題されるかどうか改めて確認しましょう。出題の有無は、大学の入試情報ページで確認することができます。慶應義塾大学のように、学部ごとに出題方針が異なる大学もあります。年度ごとに対応が変わる可能性もありますので、自分の受験大学情報をしっかり確認してください。

「ステップ1」で出題されることが確認された大学について、過去問で出題傾向を確認しましょう。出題傾向は、下記の観点で確認するとよいでしょう。

・配点、出題数

・出題内容(時期や地域、テーマなど)

・用語筆記問題、論述問題の有無

特に、「用語筆記問題、論述問題の有無」は要チェックです。筆記、論述系の問題がある場合は、漢字を正しく書いたり、要求された文字数で論述をまとめる練習が必要です。

共通テスト対策を首尾よく進められた受験生は、二次試験で苦戦する可能性は低い一方、共通テスト対策を十分に進められなかった受験生は、このタイミングで改めて教科書・参考書を用いたインプット学習を行いましょう。志望校の出題傾向に合わせて教科書の重要項目を再読し、赤シートなどを使った用語の暗記、年表を使った出来事の時系列整理、資料集の図版や史料を活用した理解の深化など、まずは知識の総整理をする時間をとってください。

ただし、共通テスト終了から私立大学の入試、国公立大学の二次試験までの期間は最大1カ月程度しかありません。そのため、復習の優先順位を明確にしておく必要があります。教科書や問題集を見直し、定着に不安がある単元を優先的に復習しましょう。歴史総合からの出題がさほど多くない大学もあります。他教科との兼ね合いも踏まえ、効率よく学習することを心がけてください。

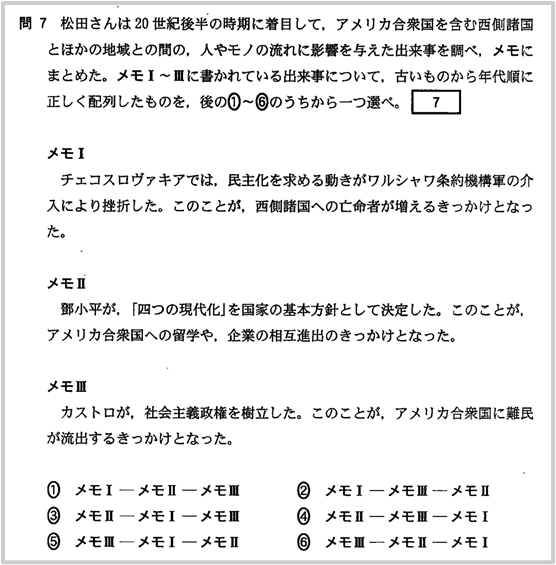

大学受験を控えた皆さんは、膨大な量の歴史的事項を覚えなければならないと感じているかもしれません。2025年度の共通テストで実際に出題された問題を見てみましょう。

この問題では、カストロによる社会主義政権の樹立、チェコスロヴァキアの民主化運動=プラハの春、「四つの現代化」それぞれの時期を正しく理解し、年代順に並べる知識が問われています。これは典型的な歴史的事項の知識を問うタイプの問題です。一方、こちらの問題をご覧ください。

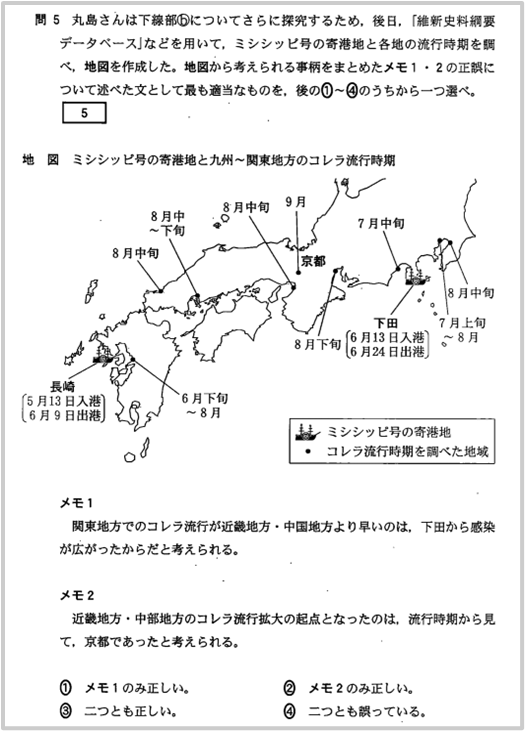

この問題では、ミシシッピ号の寄港地と各地のコレラ流行時期を示した地図から情報を読み取り、適切な選択肢を選ぶ形式になっています。地図から関東地方と近畿・中部地方でのコレラ流行の特徴を分析する力が試されているのです。

このように共通テストでは純粋に知識を問う問題だけでなく、地図やグラフに表現されている情報を読み取るような出題がなされます。国公立大学や私立大学の入試でも、こうした思考力を問う傾向が強くなることが予想されます。

歴史学習はともすれば用語暗記に偏りがちです。しかし、多様な形式の問題に対応する力をつけるためにも、皆さんにはじっくりと時間をとって歴史的事件について考察したり調べたりする時間を設けてほしいと思います。一人での学習が難しい場合は、学校や予備校の先生などに質問したり、友人と議論したりしながら、深く歴史を学んでいってください。

最後に、歴史の学習は単に試験で高得点を取るためだけではなく、人生を豊かにしてくれるものです。人文系の学問を学ぶ際の基礎教養となりますし、日本や世界各地の歴史を知ることで旅や芸術鑑賞をより深く楽しむこともできます。ぜひ楽しむことを忘れずに、そしてこのコラムで紹介してきた学習法を取り入れながら、充実した歴史学習に取り組んでください。皆さんの学びを応援しています。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト