執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

前回のコラムでは学習ルーティンを確立する重要性とそのつくり方を解説しました。

今回はそのルーティンを実際の1週間の学習計画に落とし込むやり方を説明します。

毎週学習計画を考える理由は大きく以下の2つです。

1.イレギュラーなイベントなどに対応するため

2.計画と実際を比較することで、改善ポイントを明確にするため

実際のところ、決めたルーティンをそのまま実行できない週も少なくありません。学校行事や部活動、休日の家族の行事などの諸イベントにより、決めたルーティン通りいかないのが現実です。

ルーティンを調整することで、その週に適した学習計画を立てることができます。

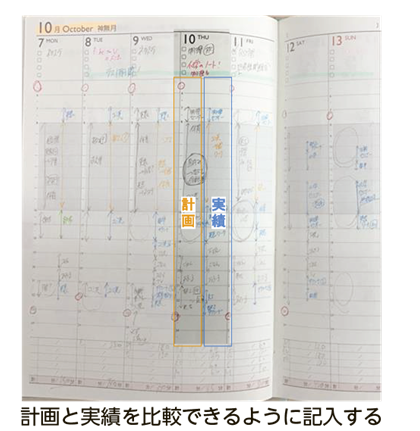

また計画と実際の自分の行動を比較することで、改善点を発見することも重要です。

特に同じ原因で毎週計画が狂うことも少なくありません。

計画と実績を比較することで、このような「悪い習慣」を発見することが可能になります。計画を立て、実績を記録するのは面倒な側面もありますが、良い習慣をつくっていくために必要なコストと考えるべきです。

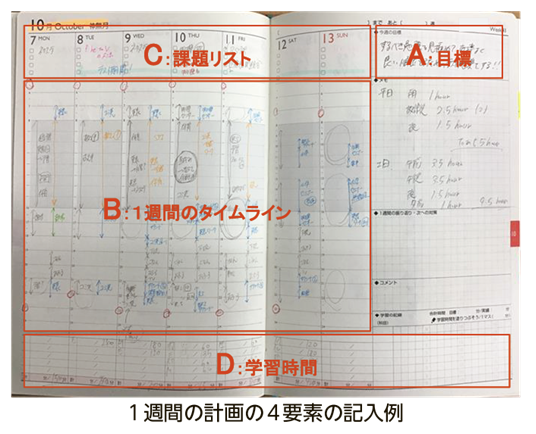

実際に計画を立てる際には以下の4つの要素を入れるようにしてみましょう。

まず目標を決めます。特に1週間の学習時間目標を決めるのが重要です。学校や塾で小テストが実施されていれば、その得点を目標にするのも良いでしょう。

目標が決まったら、それをもとに実際に取り組むべき課題をリスト化します。ルーティン化されている課題に加え、その週特有の課題(宿題)を忘れずに記入しましょう。

可能であれば、専用の手帳などを活用しましょう。記録が蓄積されることで、自分の成長や課題がより鮮明に見える化されます。

目標と課題リストが決まったら、実際のタイムラインに落とし込みます。タイムラインは「計画」と「実績」を並べて書くのがポイントです。

計画ができたら、毎日実績を書き込みます。

学習時間は必ず数値を集計し、定量的に計画と実績の差分を算出しておきます。

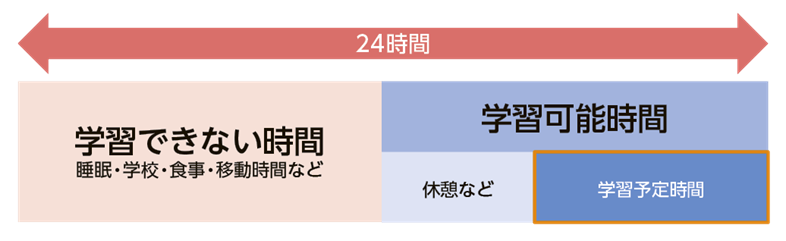

学習時間を増やすとひと言で言っても、忙しい毎日のなかで容易にできるものではありません。まずは客観的に自分の時間の使い方を見直す方法として、「学習可能時間の算出」が有効です。

「学習可能時間=24時間-学習できない時間」と定義します。自分の生活の中で最大限学習することができる時間に自覚的になれます。多くの生徒が「時間がない」と言いますが、実際にこの式で学習時間を算出すると、「意外と時間がある」ことに気づけます。

学習予定時間とは学習可能時間の中で、どのくらい学習するかということです。必要な休憩や、趣味の時間などを考慮し、計画の時点で学習予定時間を算出します。このように考えることで自分の時間の使い方にまだ改善の余地があることに気付くことが、より良い計画作りの第一歩になります。

学習時間を伸ばすことは重要ですが、睡眠時間を確保することを優先します。睡眠不足で学習をしても学習効率は上がりません。その生徒にとって必要な睡眠時間を確保することを最優先にします。

必要な睡眠時間には個人差がありますが、全体の傾向を知ることは重要です。2021年度の文部科学省の中学生・高校生向け普及啓発資料『早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠のリズムを整えよう!』では、高校生(14~17歳)に必要な睡眠時間は8~10時間とされています。これに対し、日本の高校生は1時間以上睡眠時間が不足していると言われています。高校生全体の傾向として、より長い睡眠時間を確保することが重要ということを理解しておきましょう。

では、なぜ睡眠時間が不足しているのでしょうか。

2014年の文部科学省の全国的な調査では、「スマホとの接触時間が長くなると就寝時刻が遅くなる」「寝る直前までの情報機器との接触が多いと、睡眠の質が下がる」という二つの傾向が明らかになっています。良質な睡眠を確保するためにはスマホとの関わり方が重要と言えそうです。

「早寝早起き」のリズムをつくるには起床時間を一定にすることが有効です。2014年の同調査で「学校がある日/ない日」で起床時間が2時間以上ずれることがある高校生は60%以上となっています。まとめると、スマホとの付き合い方を見直し、「学校がない日」の起床時間を早めることが、学力向上の近道なのかもしれません。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト