大学や学部は「学びたい学問」から選ぶのが基本

まずは、あなたの選択を見直してみましょう・・・

「入学してから学びたいことを見つけたい」

目標の選択は、結論を出すだけでなく、選ぶプロセスも大事です。大学入学後に目標が変わることもあります。まずは「探し続けること」「選び続けること」を実践しましょう。同様に、「やりたいことが決まっているから他のことには興味がない」という人も、視野を狭めることなく柔軟に検討してみましょう。

「親の意見や友人の選択が気になる」

選択にあたって他者のアドバイスを聞くことが役立つのは言うまでもありません。ただ、その意見に対して「自分はどう思うか」「何をしたいか」と考えてみることは忘れないでください。周りに流された選択は禁物です。

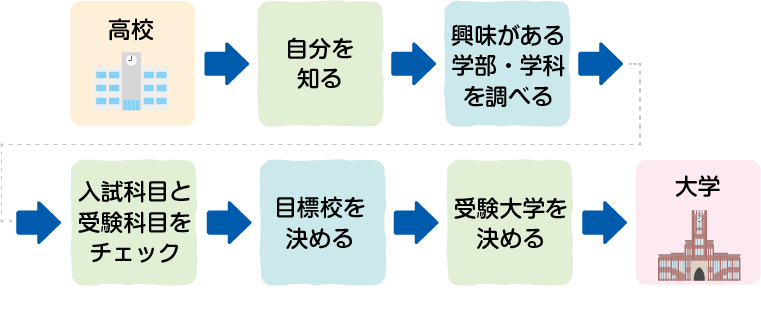

感覚だけに頼らず、ステップを踏んで、学びたいこと、進路を考えましょう・・・

情報を集める

【自分についての情報】

進路選択は、大学や学問・職業と自分とのマッチングですから、まず自己理解から進めてみましょう。自己理解とは自分に関する情報収集です。「興味関心のあること」「こだわり、譲れないこと」「得意なこと、今後伸ばしたいこと」などの観点から自分の経験を振り返ってみましょう。自分に対するイメージ(自己概念)がだんだんとはっきりしてくるはずです。学びたいことを考えるにあたって、高1・2年生の皆さんはあくまで「仮決定」という気持ちでかまいません。その後、社会とのつながりを考えたりしながら、本当に自分がやりたいことかどうかを検証していきましょう。

【社会の動き・ニーズ】

学問・研究は社会に貢献するためのものです。学びたいことがなかなか見つからない場合に、自分の個性や強みがどんな分野で社会のために活かすことができるかを考えてみるとよいかも知れません。そのためには、日々のニュースなどに関心を持ち、社会でどのようなことが問題になっているかをリサーチしてみましょう。本を読んだり、さまざまな分野で活動している人々が発信する情報を調べてみたりすることも役立ちます。よりよい進路選択の秘訣は、まず行動してみることです。

疑問を持つ、比較する

集めた情報から、質問を考えたり疑問を持ったりしてさらに調べていくと、理解がいっそう正確になったり、新しい発想が生まれてきたりします。情報を受け取るだけで満足しないことです。質問は考えを深めたり、今まで気づかなかったヒントを得たりするよいきっかけになります。また、あたりまえのことですが、比較して複数の視点から検討してみることもよりよい選択のために欠かせません。このように、進路選択は思考力・判断力・表現力を鍛える機会でもあるのです。

自分の興味・関心を大学や学問と結び付ける

3つのポリシー

大学全体や学部・学科ごとにアドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)、カリキュラムポリシー(教育課程編成方針)、ディプロマポリシー(学位授与の方針)が定められています。このうち、アドミッションポリシーは「どのような学生に入学してほしいか」を示したものです。3つのポリシーは大学案内やホームページに掲載されていますから、関心をもった大学・学部の内容をぜひチェックしておきましょう。大学・学部・学科がめざす方向性と自分のビジョンがマッチしているかどうかは、充実した研究・学生生活を過ごす上で重要です。

専門分野の教員・研究者

大学のホームページには「教員紹介」のコンテンツがあります。所属する教員の研究テーマや業績、プロフィールなどが紹介されており、自分が学びたい分野を専門としている教員について詳しく知ることができます。テーマがマッチする教員が見つかったら、担当するゼミナール・研究室のホームページなども調べてみましょう。

シラバス

シラバスとは、授業の内容や予定、目的などを科目ごとにまとめた一覧です。これを参考にして、学生は履修する科目を選択します。ホームページなどでシラバスを一般に公開している大学もありますので、研究や学習内容を知るために活用するとよいでしょう。授業進度などが詳しく書かれており、授業をリアルに実感できます。

論文・書籍

専門的になりますが、学びたいテーマが明確な人は思い切って論文に触れてみるのもよいでしょう。「CiNii Articles日本の論文をさがす」(国立情報学研究所)などのサイトでは、学術論文や雑誌記事などをキーワードや著者で検索することができます。また、学問への入門として、テーマに関連した新書を読んでみるのもよいでしょう。

長期的なビジョンを描こう

進路選択では「入りやすい大学」「入りやすい会社」を選ぶような目先の結果を求める安易な考え方は避けたいものです。長期的に自分の成長につながる進路を選択しましょう。これからの時代は、自分の能力や資質(なにを学び、なにができるが)が実社会でますます評価されます。このような社会でよりよく生きていくためには、「将来こうなりたいから、そのためにこの大学でこの学問を学びたい」とビジョンを描いて、その達成に向けて大学生活を過ごすことが望まれます。目標は高く、少し背伸びをするぐらいのほうが、モチベーションも高まります。