執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

みなさん、今の学習の調子はどうでしょうか。うまくいっている人・いっていない人それぞれだと思います。好調が続けばそれに越したことはありませんが、長い受験生生活では、一時的に不調になることも珍しくありません。長く続く不調は受験では致命的です。このコラムでは不調から抜け出すためのやり方を考えてみたいと思います。

大切なのは自分の「型」をもつことです。自分のスタイル、または勉強のやり方と言い換えてもいいかもしれません。不調時には自分の本来の勉強の型と比較することで、修正すべきポイントが見えてきます。

・1学期やっていた英語の復習をやらなくなっている

・授業中に先生が発言したことをメモしなくなっている

・数学の分からない問題で、粘って考えなくなっている

など、本来の型と比較することで自分のやり方を思い出すことが、不調から脱するポイントを具体的に見つけることにつながるのです。

学習の型は人それぞれですが、1つヒントに参考になる型があります。

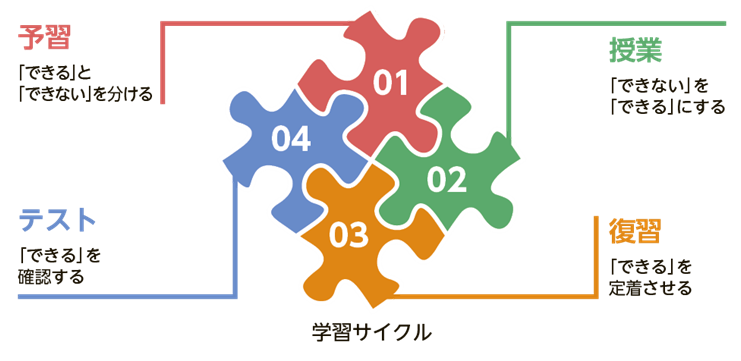

それは「予習・授業・復習・テスト」で考えるというものです。

上の図のように、この4つのフェーズで自分の学習を考えることで、自分の型を確立しやすくなります。

例えば数学の授業に必要な予習は何でしょうか。予習は「できる」と「できない」を分けることです。事前に問題を解くように指示のある授業であれば予習は必須です。実際に問題を解いて、自分の分からないところを明確にしておく必要があるでしょう。

時間をどのくらいかけるかも大切な要素です。考え抜くことも重要ですが、1問に時間をかけすぎては学習全体のバランスが崩れてしまいます。そのように考えることで、以下のような自分なりの「予習」の型を決めることができます。

【数学の予習】

範囲の問題を全て解く。

分からない問題は20分で切り上げ、解答を読み自分がつまずいた点を明確にしてから授業に臨む。

学習サイクルは「流れ」で考えることが大切です。予習は授業の準備、授業は復習の準備、復習はテストの準備と考えることで、よい学習の型をつくることができます。

例えば復習時に「まとめノート」を作っている人もいるかと思いますが、授業中にまとめノートまでつくることができれば、復習がよりスムーズになるはずです。復習もテストを意識することで、よりアウトプットを重視した復習ができるでしょう。

それぞれのフェーズでやるべきことを具体化しておくことも重要です。ぶれない基本的な学習の型があることで、集中・継続しやすくなります。

例えば化学の学習で「ノートを見返す」という復習をしているとします。悪い学習ではありませんが、実際には見返したり、不明語を覚えたりと「見返す以上」の取り組みをしているはずです。そのように考え、例えば以下のように具体化するとよりよい学習サイクルにできそうです。

【化学の復習】

・10分でノートを見返す。不明語は自分の言葉で説明できるようにする。

・問題集を開き、授業に該当する問題を20分で解く。分からない問題は付箋をつけ、次回の授業前に先生に質問する。

学習サイクルの考え方が理解できたら、さっそく自分の学習習慣を見直してみましょう。

授業ごとに「予習・授業・復習」でやるべきことを書き出してみましょう。

【予習】

授業によって必要の有無が分かれます。必要な授業では必ず予習するようにしましょう。不要な授業であっても、自分で工夫して予習することで授業の理解が深まり、学習サイクル全体の効率を上げることがあります。

【授業】

復習を効率化することを意識しましょう。帰宅後にすぐに復習できるように、授業中にまとめノートを作ったり、不明語のリストアップをしたりするのがポイントです。

【復習】

どの授業でも必ず必要です。短時間でいいのでその日のうちに復習でやるべきことを決めましょう。特に強化すべき科目は問題演習なども取り入れることで理解が深まります。

学習サイクルを決めたらルーティン化して毎日着実にこなしていきます。実践を通して細かい修正を重ねていきましょう。最初から最適なルーティンをつくることはできません。まず決めたことを実践し、小さな改善を重ねていくことが大切です。

また模試の結果を踏まえてルーティン全体を見直すことも重要です。成績不振の科目は学習法に問題があることが多いものです。模試のタイミングで学習サイクルを見直すことで、スランプから脱するきっかけをつかむことができます。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト