執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

計画という言葉を聞いたとき、みなさんはどのような計画を想起するでしょうか。受験までの学習計画、模試や定期試験までの学習計画、1週間の学習計画など、いずれも「計画」と言えるでしょう。

計画はその長さによって、注意すべきポイントが少し異なります。

例えば1週間の学習計画では、学習時間が重要な指標になりますが、受験までに学習計画を考える際に「総学習時間」を目標に据えるのはやや難しいでしょう。(面白い試みではあります。)

同じように、受験までの学習計画では偏差値(成績)が重要な指標になることは言うまでもありませんが、毎週の目標とするには無理があります。

一口に計画といっても、それはスパンによって考えるべきポイントが異なるのです。

様々な計画がありますが、「良い計画」として共通する要素があります。それは「モチベーションを向上させるのが良い計画」ということです。

「モチベーション」は「計画遂行」と言い換えてもいいかもしれません。計画を立てることで実行するイメージを具体化し、「これならできる!」と思えることがとても重要です。

逆の言い方をすると、どれだけ綿密な計画であっても、それが実行につながらなければ良い計画とは言えません。そういう意味で、計画とはコーチが学習者と共に作り上げるものであり、コーチから一方的に与えられるものではないのです。

以上のように、計画とはコーチが生徒を管理するためのものではなく、生徒が学習するものであることには注意が必要と言えます。

「管理」とはそもそも、「現状問題ないものを維持する」「再現性の高いやり方がすでに判明している」ことに用いられる言葉です。

そういう意味では、基本的な学習習慣ができており、問題なく学習を進めていける生徒であれば、「管理」だけで受験を乗り切ることができるというのも一理あります。

一方で学習習慣が身についていなかったり、合格のためには「予想外の成長」が必要な生徒であれば「管理」だけでは不足するのは明確です。

コーチによる単純な管理を超えて、生徒が自主性を発揮し、成長していくことが欠かせないのです。

誤解してはいけないのは、ある程度「管理」の要素は必要だということです。社会人であっても、学ぶためにコーチや、共に学ぶ同志を必要とするシーンは少なくありません。

問題なのは学習者の「予想外の成長」を妨げる過剰な管理です。

生徒から「〇〇大学に合格するためにはどうすればいいですか」という質問を受けることがあります。その生徒の成績状況と、その大学合格の難易度、傾向・対策からある程度逆算的に計画を立てることは可能です。しかしその長期の計画を、日々の学習に落とし込み、それをその生徒が実行できるかは別物です。

合格体験記には「〇〇したから合格した」という文言が並びますが、そのやり方がその生徒に当てはまるかは慎重に考えなくてはいけないのです。

成果につながる習慣とはどのようなものでしょうか。ひと言でいうと「生徒の強みを活かす」習慣が身に付きやすい習慣です。

コーチは自分自身の経験や、これまでの指導の成功体験をいったん忘れて、その生徒の強みを引き出す必要があります。

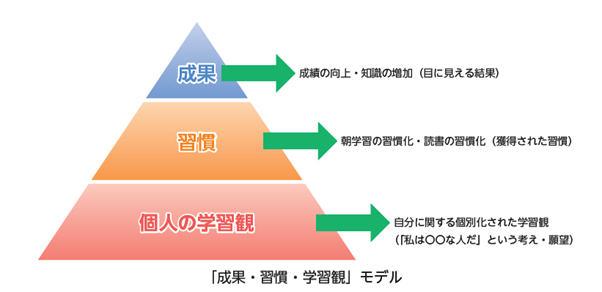

「成果・習慣・個人の学習観」というモデルで考えてみましょう。

ここで重要なのは、

この2点です。

つまり、成果から逆算して必要な習慣を導き出しても、それが個人の学習観に適さないものであれば、その習慣は身につかないことがあるということです。

一方で「習慣」と「個人の学習観」はお互いを強化し合う関係にあります。個人の学習観によって選択された習慣は、その行動を繰り返すことで逆に個人の学習観を強化するということです。

たとえば、「私は読書家だ」という学習観をもった生徒がいたとしましょう。生徒はこの価値観に基づき、他の人よりもたくさんの本を読むでしょう。そうやって読書を繰り返すことで、「やはり私は読書家だ」という学習観が強化されるのです。

以上を鑑みると、いったん成果を出すことを忘れ、自分の学習観に基づいて良い習慣を身につけていくほうが、逆に成果を出す近道と言えます。

成果は習慣から自然とにじみ出るものであり、その習慣を強固にするためには、「習慣」と「個人の学習観」の強化関係というとても強力な力を使うのが有効だからです。

そのような強化関係が適切に機能したとき、「予想外の成長」が実現できると言えるでしょう。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト