執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

大学入試に向けた学習のゴールはもちろん合格です。限られた時間で最大の成果を出すには、効率的な学習が欠かせません。このコラムでは、大学入試対策の勉強法の総集編として、心構えから各教科の学習法まで広く網羅しています。興味があるところは、リンク先も参照し、自分の勉強法をアップデートしていきましょう。

試験勉強で最も大切なのは、期限を意識することです。趣味の活動などは、自分のペースで進められますが、入試や定期試験のように期限があるものには、限られた時間の中で最大限の成果を出すことが求められます。

当然ながら、完璧な試験準備というものは難しいものです。試験直前になって「あれもやっておけばよかった」と後悔する受験生は少なくありません。すべてを完璧にこなすことは難しいからこそ、いかに効率よく学習を進めるかが重要なのです。

それでは、効率的な学習とは具体的にどのようなものでしょうか? それは、次の2つのポイントを押さえることです。

この2点を意識することで、無駄な勉強時間を減らし、必要な知識を効率的に身につけることができます。このコラムでは、学習習慣や教科別の学習法について、効率的な勉強法を解説していきます。

世の中にはたくさんの勉強法、アドバイスがあります。まずどんなものがあるかいくつか紹介していきましょう。

「東大生の勉強法」「東大生が教える勉強法」と聞くと、みなさんはどのようなイメージをもつでしょうか。他の人が真似できない特別な方法を想像する人もいるかもしれません。

しかし、実態は真逆です。「誰でもできることを、徹底してする」、つまり凡事徹底こそ究極の勉強法なのです。

そもそも勉強とは何でしょうか。簡潔に言えば、勉強とは「できないことをできるようにすること」です。この定義で考えてみると、以下のようになります。

覚えている単語を繰り返し書く行為は、できることを繰り返しているに過ぎず、勉強とは言えません。

問題を解いて答え合わせをするだけでは、できない問題は克服できないため、勉強とは言えません。

つまり、答え合わせまでは単なる作業であり、模範解答を読んだり、わからない点を質問したりする過程こそが勉強なのです。

東大に合格する人の勉強法として、次の2つの特徴が挙げられます。

1つ目は戻り学習を恐れないことです。1回学んだことを再度学ぶのは非効率に感じたり、プライドが傷つくと感じたりする人もいるかもしれません。しかし、わからないまま先に進んでも、その先の学習効率は落ちるだけです。東大生はわからないことに対して、非常に素直。勉強をしていて、わからなくなったらわかるところまで戻って学習することが徹底されています。

2つ目は必要以上に多くの参考書に手を出さないことです。多くの場合、参考書に書かれている内容に大きな違いはありません。1つの参考書で学習することで、自分が理解できていない部分を整理しやすくなります。勉強のスタートは「わからないところ」を明確にすることです。複数の参考書に手を出して、「自分のわからないところがわからない」状況になることは絶対にさけるべきです。

長時間勉強することも重要ですが、同じくらい集中し続けることも重要です。逆の言い方をすると、長時間机に向かっていたとしても、集中できていないのでは成績は伸びません。時間の使い方を工夫し、集中力を継続させる方法について紹介します。

「20・8・2勉強法」と言われるものがあります。これは「20分座って学習し、その後8分立って勉強し、そのまま歩きながら2分間休憩する」というものです。姿勢を変えることで血流も良くなり、集中力を継続する効果がありそうです。

他にも、「25分勉強+5分休憩」や「90分勉強+20分休憩」など、様々なパターンが考えられます。重要なのは休憩を計画的に取り入れることです。万人共通のベストな方法があるわけではありません。学習内容によって変えてみるものいいかもしれません。いろいろと試してみて、自分にあったものを取り入れるようにしましょう。

万人に適した学習法がないように、絶対に間違っている勉強法というのもあまりありません。ある勉強法が友達に合っていても、自分には合わないということはよくあることです。大切なのは、自分に合った勉強法を見つけることです。そして、さらに言えば、その勉強法を自分なりにアレンジしていくことが大切です。

その中でも、良くない勉強法の1つが「計画を立てない」ことです。

「計画を立てても、どうせその通りにうまくいかないから…」と、計画そのものを立てることを諦めてしまってはいませんか?

もちろん、計画通りに学習が進めば理想的ですが、ほとんどの高校生にとって、計画通りに学習を進めることは難しいでしょう。部活や学校行事、友達との付き合いなど、勉強以外の予定もたくさんありますよね。

計画通りに進まなくても、計画を立てること自体に大きな意味があります。計画とは、自分の目標と現実の差を観察し、その差を埋めるために、次のアクションを考えるために必要なものだからです。無計画に勉強してしまうと、何をもとに振り返ればいいのか分からず、模試の成績が悪かったとしても、何が原因で自分ができなかったのか明確になりません。

例えば、「今週は数学の問題集を100ページ進める」と計画を立てていたのに、実際には70ページしか進められなかったとします。30ページ分の学習時間が不足しているわけですので、学習時間を増やすのか、取り組み方を変えて時間効率を上げるのか、誘惑に負けない仕組みづくりをするのかなど、いろいろと対策を考えることが可能です。つまり、計画とは、その通りに学習を進めるためだけではなく、自分の弱点を見つけ、克服し、学習の質を高めていくために必要なものなのです。

学習計画を立てないということは、大学受験において、最も避けるべき学習法の一つと言えるでしょう。もちろん、計画通りに進まなくても良いのですが、まずは自分で目標を持って計画を立ててみて、その結果を振り返ることが重要です。

確かに、効率的な勉強法は存在します。しかし、どんなに優れた勉強法でも、万人に共通する「絶対正しい勉強法」というものはありません。大切なのは、様々な方法を実際に試して、自分にとって一番合うものを見つけることです。

色々な勉強法を試す中で、「継続すること」 が最も重要だということに気づくはずです。どんなに素晴らしい勉強法でも、三日坊主では意味がありません。継続していく中で、

など、自分自身の特性が見えてきます。

巷で話題の勉強法も、もちろん参考になります。しかし、最初から完璧な方法を求めるのではなく、まずは 「これなら続けられそう!」 という方法を見つけて、始めてみましょう。そして、勉強を続ける中で、自分なりに工夫を加え、改善していくことで、自分だけのオリジナル勉強法 を作り上げていくことができます。

ここからは、教科ごとの効果的な勉強法について、解説していきます。

大学受験に向けて、避けて通れないのが英単語学習です。英単語を効率よく覚えていくために、身につけてもらいたい2つの習慣があります。

1つ目は英単語帳を用いて単語を日々コツコツ覚える習慣です。初学者は英単語一つに対して、一つの日本語の意味を覚えるのが基本になるでしょう。英語学習に慣れてきた人は、品詞や発音も覚えられるとベターです。ポイントは覚えた単語はすぐにテストをすること。「覚える」と「テストする」を繰り返すことで、記憶は強固になります。具体的なやり方はリンク先の「返し縫い記憶」も参考にしてみてください。

2つ目は「調べる」習慣です。実際の大学受験では、単語を実際の英文中で意味を理解できるかどうかが重要になります。そのためには、単語帳で覚えるだけではなく、繰り返し主体的に英単語を調べ、繰り返し単語の意味を確認する必要があります。長文読解や文法問題演習、授業中、さらには街中で見かけた看板など様々な場面で、「わからない単語」「見たことはあるけど、意味が曖昧な単語」を調べる癖をつけてください。

文法の学習で最も大切なのは、基礎をしっかりと固めることです。

高校で学ぶ英文法は、実は中学で習ったことの延長線上にあるものがほとんどです。中学英文法で理解があいまいな部分があれば、そのままにせず、必ず復習しておきましょう。基礎がしっかりしていれば、高校英文法もスムーズに理解できるはずです。

まず自分に合った参考書を一冊用意することをおすすめします。基本的な文法事項は、ほとんどの参考書に網羅されています。学習を進める中で、理解が不十分な箇所があれば、その都度参考書に戻って確認することで、効率的に学習を進められます。自分なりに補足を書き加えたりしながら、自分だけの頼れる参考書を見つけ、活用しましょう。

また、文法学習においては、ただ暗記するだけでなく、積極的にアウトプットすることが重要です。学んだ文法事項を実際に使ってみることで、より深く理解し、定着させることができます。例えば、例文やフレーズを覚える、英作文や会話の中で意識して使ってみるなど、様々な方法を試してみてください。

そして、もし基礎に不安がある場合は、思い切って中学レベルまで戻って学習し直すことも大切です。曖昧な理解のまま先に進むのではなく、しっかりと基礎を固めることで、今後の学習がよりスムーズになります。高校一年生や二年生でまだ英文法に不安がある人は、ぜひこの機会に基礎から見直してみましょう。

大学受験の英語で、多くの受験生を悩ませるのが長文読解です。限られた時間内に、複雑で長い英文を正確に理解し、問題を解き進めるのは至難の業。しかし、正しい学習法を身につければ、長文読解は必ず克服できます。

長文読解の基礎となるのは、言うまでもなく単語・文法です。これらをしっかりと理解していなければ、文章の内容を正確に把握することはできません。日々の学習で、単語帳や文法書を活用し、基礎を徹底的に固めることが重要です。

しかし、基礎力だけでは不十分です。長文読解には、文章全体を理解する力、情報を読み取る力、そしてスピーディーに読む力も必要となります。そこで、普段の学習にリピーティング、オーバーラッピング、シャドーイングといった音読を取り入れることを強くお勧めします。

リピーティングとは、英文を聞いて、それをそのまま繰り返す練習方法です。音声と全く同じように発音することで、リスニング力と発音の正確性を高めます。

オーバーラッピングは、英文を聞きながら、少し遅れて音声を追いかけるように発音する練習方法です。音声に重ねるように発音することで、英語のリズムやイントネーションを自然に身につけることができます。

シャドーイングは、英文を聞きながら、ほぼ同時に影のように追いかけて発音する練習方法です。音声に遅れないように発音することで、速読力と処理能力を鍛えることができます。

これらの音読を繰り返すことで、英語を英語のまま理解する能力が養われ、英文を読むスピードも自然と上がっていきます。さらに、音読によって集中力が高まり、内容を深く理解できるようになるため、記憶にも残りやすくなるというメリットもあります。

リスニング力を上げるために、まず必要なのは単語やフレーズを知ることです。どれだけ耳が英語に慣れていても、そもそも知らない言葉は聞き取ることができません。普段の学習でも、リスニング力を伸ばすことと平行して、基礎の単語や熟語の学習に励むことが大切です。

その上で、リスニング力を高めるための第一歩は音読です。上にも書いたように、英文を声に出して読むことで、英語の発音やリズムに慣れ親しみ、耳を鍛えることができます。教材として、教科書や長文読解用の文章を活用しましょう。

次に、リスニング教材を活用しましょう。市販の教材やオンラインの学習サイトなど、自分に合ったものを選び、積極的に英語の音に触れるようにしましょう。ニュースやドラマ、映画なども効果的な教材となります。特に、BBCやCNNなどの英語ニュースは、生の英語に触れることができるためおすすめです。

教材を選ぶ際には、自分の興味のある分野を選ぶことが重要です。興味のある内容であれば、楽しみながら学習を続けられます。好きなアーティストのインタビューや、興味のある分野のドキュメンタリーなどを選ぶと良いでしょう。

リスニング教材を活用する際は、ただ聞き流すのではなく、積極的に聞き取るように意識しましょう。教材によっては再生速度を調整できるものもあります。最初はゆっくりとした速度から始め、徐々に速い速度や複雑な内容に挑戦していくことで、着実にリスニング力を向上させることができます。

英語の勉強方法は、下記の記事も参考にしてみてください。

大学受験の国語は志望校によって、出題範囲が変わります。志望大学の入試要項を確認して、対策を検討してください。

大学受験において、現代文は避けて通れない科目の一つです。しかし、多くの受験生が「なんとなく読めるけれど、点数が取れない」「模試の成績が安定しない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。現代文で高得点を取るために、3つの重要なポイントを押さえる必要があります。

まず、「読解力」は欠かせません。これは、文章を正確に理解する力のことです。そのためには、語彙力を高めることが重要です。言葉の意味を正確に理解することで、文章全体の理解度が格段に上がります。単語帳を活用したり、読書を通して語彙力を増やすなど、日頃から言葉に触れる機会を増やしましょう。

さらに、文章構造を把握することも大切です。筆者はどのような構成で、どのような論理を展開して自分の主張を述べているのか。接続詞や指示語に注目したり、段落ごとに要約したりすることで、文章全体の構造を掴むことができます。

読解力と同時に重要なのが「解答力」です。これは、設問の意図を理解し、適切な解答を導き出す力のこと。そのためには、様々な問題に触れ、問題パターンを把握することが重要です。過去問や参考書を活用し、問題の傾向を掴みましょう。

また、時間配分を意識することも大切です。試験本番を想定し、制限時間を設けて問題を解く練習をしましょう。

そして、現代文を得意にするためには、「分析する」 習慣を身につけることが重要です。解きっぱなしにせず、解答を丁寧に分析することで、理解を深め、さらなるレベルアップを目指しましょう。自分の解答と模範解答を比較し、どこが間違っていたのか、なぜ間違えたのかを分析することで、次回に活かすことができます。解説をしっかり読み込み、理解不足の箇所を復習することも重要です。

文系志望や共通テスト受験予定の場合、古文は避けて通れない科目の一つです。しかし、古文独特の言い回しや文法に戸惑い、「苦手意識がある」という人も少なくないのではないでしょうか?

実は、古文は正しい学習法を身につければ、得点源へと変貌させることができる科目です。古文の学習は、単に古い文章を読むだけでなく、論理的思考力や読解力を養うトレーニングになります。文脈を丁寧に読み解き、登場人物の心情や作者の意図を理解する過程は、現代文の読解にも役立ちます。古文に苦手意識がある人は、次の2つが原因となっていることが多いようです。

1つ目は単語の意味を知らないことです。古文単語に苦手意識をもつ人は少なくありませんが、覚えるべきことは比較的少ないといえます。大学受験に必要な英単語は5000語程度などと言われますが、古文単語は300~500語程度です。もちろん古文単語特有の難しさもあるので単純な比較はできませんが、計画的に学習すればマスターすることもできると感じられないでしょうか。

2つ目は古文常識の不足です。

例えば、「スマホが、高校生の学習時間減少の大きな原因になっている」という文章を考えてみましょう。みなさんはすぐに理解できるかもしれませんが、昭和時代の人はすぐにイメージできません。スマホを通してSNSやゲームで時間を使ってしまうという現代の常識なしでは、この文の真意は理解できないのです。古文の学習でも同様に、昔の時代の風習や価値観を理解することは、正しい文章読解に不可欠なのです。

平安時代の恋愛模様を描いた『源氏物語』、武士の生き様を伝える『平家物語』、ユーモラスな説話集『今昔物語集』など、時代を超えて読み継がれてきた名作を、古文を通して学ぶことができます。これらの作品に触れることで、美しい日本語の表現や、当時の文化、人々の考え方などを知ることができます。古文の学習は、大学受験にとどまらず、豊かな教養を身につけることにもつながるといえるのです。

漢文は、古文に比べて文章量や暗記事項が少ないため、高校生にとって読みやすいと感じることが多いです。これは、共通テストの2024年度の例を見ても明らかで、古文の本文が1147字であるのに対し、漢文は188字と圧倒的に短いからです。また、漢字が表意文字であるため、現代語の知識を活かして意味を推測できることも、漢文を読みやすくする要因となっています。例えば、「謝」という字から「感謝」を連想し、「ありがたい」という意味を理解するといった具合です。

大学受験に向けた漢文学習では、基本的な句法を覚え、書き下しができるようになることが重要です。漢文の句形は10~15種類程度と少なく、これらを習得すれば多くの文を解釈できます。特に、使役、受身、否定などの句形は頻出なので、しっかりと理解しておきましょう。書き下しとは、漢文を日本語として読めるように書き換えることで、正確な書き下しは、文章理解を深めるために不可欠です。書き下しのルールは比較的簡単なので、すぐに習得できるはずです。

句法と書き下しの基礎を固めることで、漢文の読解力は格段に向上します。さらに、重要語句や背景知識を学ぶことで、より深い理解へと繋がるでしょう。より詳しい学習法を知りたい人は、下記の記事も参考にしてみてください。

「大学受験の漢文勉強法 高得点獲得と志望校別対策のポイント」

数学は理系志望の学生にとっては各理系科目の基礎ともなる数学。文系志望の学生でも共通テストを受験する場合や選択入試科目にある場合、大きく得点源ともなりうる科目です。

数学は、もちろん公式や定理を覚えることも大切ですが、実際に問題を解いてみないと実力を伸ばすことはできません。これは、自転車の乗り方を覚えるのに似ています。乗り方を頭で理解していても、実際に乗ってみないとバランスの取り方やペダルの漕ぎ方は身につきませんよね?数学も同じで、問題を解きながら、公式の使い方や計算のコツを体で覚えていく必要があるのです。

自分に適した演習のやり方を習得することも重要です。演習から答え合わせ、解き直しまで適切なやり方を身につけることが、数学力を伸ばすことに直結するのです。特に模範解答の読み方は差が出やすいところです。例えば、みなさんは結論(解答)が合っている問題の、解答解説を読んでいますか?正解した問題でも、解説を読むことでよりよい解き方を見つけたり、自分の論理展開の不足に気付いたりすることもあります。センスに依存すると考えられがちな数学ですが、伸び悩みは勉強のやり方に起因することも少なくないのです。

数学では、「ミス」という言葉がよく使われます。「計算ミスしちゃった」「ケアレスミスだった」など、誰もが一度は口にしたことがあるのではないでしょうか。もちろん、人間ですからミスはつきものです。しかし、数学において「ミス」をただの「間違い」として片付けてしまうと、成長の機会を失ってしまう可能性があります。

ここで、プロ野球選手を例に考えてみましょう。

もし、試合でエラーをして負けた選手が、「練習ではできているのに、たまたまミスしてしまった」と弁明したらどうでしょうか? 私たちはその選手を「実力不足」だと判断するでしょう。野球選手も、ミスを完全にゼロにすることはできません。しかし、ミスをする確率を減らすために日々努力を重ね、ミスを減らした選手が「いい選手」と呼ばれるのだと思います。

これは、数学の学習にも当てはまります。数学の問題を解く際にミスが起こる確率を、いかに減らしていくかが重要なのです。「ミス」という言葉は、どこかで「仕方のないもの」という認識を与えてしまい、改善への意識を鈍らせてしまう危険性があるのです。

ですから、ミスを減らす第一段階として、まずは「ミス」という言葉を使わないように意識してみましょう。そして、「ミス」ではなく「間違い」と捉え、その原因を分析し、どうすれば減らせるのかを考える習慣を身につけましょう。具体的な方法については、関連リンク先のコラムで詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。

「大学受験の数学勉強法 理系・文系、志望校に合わせた入試対策法」

大学受験での社会科目は、基礎をしっかり押さえつつ、早い段階で受験科目を確認し、絞り込む必要があります。

世界史はとても複雑な世界です。地域・時代が多岐に渡るため、単なる用語の暗記だけでは入試には到底太刀打ちできません。教科書・参考書・問題集・地図・用語集・時には歴史漫画やyoutubeなど、様々な角度から学び、その知識を統合して理解することが求められるのです。

世界史は計画面でも差がつきやすいと言えます。世界史の学習は、何度も復習することを前提に、脱完璧主義で進めるのが効率的です。後の時代を理解することで前の時代が理解しやすくなることもあります。まずは重要度の高い用語や時代の流れを押さえることを優先しましょう。

そういう意味で、世界史は「学び方」で差がつきやすい科目と言えます。適切な教材を用い、自分にあった適切な学び方を身につけることが、学力アップの秘訣なのです。より詳しい学習法を知りたい人は、次のリンクも参考にしてみてください。

日本史は世界史よりも馴染みのある単元なので、高得点をとりやすいと考える人がいるかもしれません。しかし学習開始の敷居の低さと、実際に入試で好成績をとることはまったくの別物です。例えば令和6年度の共通テストの日本史Bの受験者は131,309人と非常に多く、これは地理Bの136,948人に次ぐ多さで、世界史B(75,866人)を大きく引き離しています。この年の共通テストの日本史Bでは、全32問中22問の正答率が50%を超えており、多くの受験生が高いレベルでしのぎを削っている様子がわかります。

単純に覚えるだけではなかなか太刀打ちできないのも特徴です。日本史の用語集には約6,000語もの解説付き用語が掲載されており、これらを工夫なしに覚えるのは至難の業です。また、難関大学の個別試験では記述が課されたり、正誤問題では特定の歴史的事実に対する広く深い知識が問われたりします。日本史は基本的な内容を覚えることは当然として、そこからより深い知識や考察をすることが求められる科目なのです。

一方で、日本という限られた地域に関する学びなので、時代ごとのつながりや、他国との関係性はわかりやすく、自分の興味のある分野から学び始めることができるという特徴もあります。幕末が好きな人は江戸末期から、神社仏閣に興味がある人は文化史から入るなど、ハードルの低い分野からスタートするのがおすすめです。興味のある分野から学び始めれば、自然と関連する時代や出来事にも関心が広がっていくはずです。

日本史での受験を考えている人は、次のリンクも参考にしてみてください。

地理は日本史や世界史と比べると地理は覚える量が少ないため、簡単だと考えている人がいるかもしれませんが「地理は簡単」ということを意味するわけではありません。丸暗記の学習は範囲が限定的な定期試験対策では通用するかもしれませんが、近年の大学入試では知識だけでなく、それをもとにした思考力が重視される傾向が強くなっています。単に覚えるだけでなく、地理的な現象や背景を深く理解し、それを応用できる力が求められるのです。

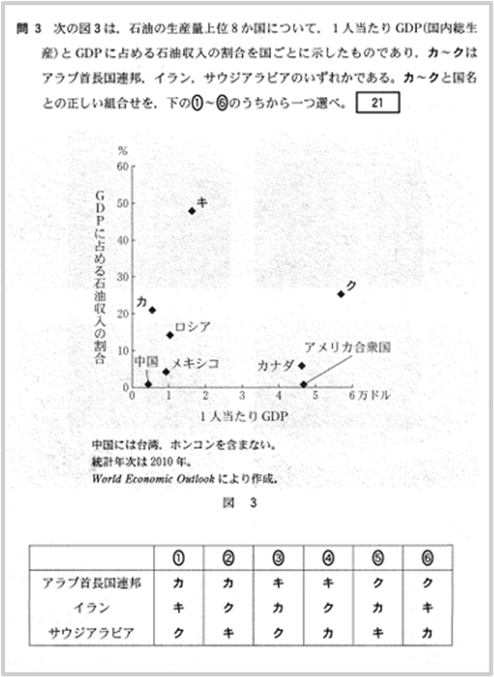

例えば次のセンター試験2014年度地理Bの出題例を見てみましょう。こちらの設問では、それぞれの国の気候と産業の特徴を理解していることが求められています。アラブ首長国連邦は、国土が狭く人口が少ない産油国であるため、1人当たりGDPは高く、石油関連産業以外の産業の発展も著しいのが特徴です。イランは砂漠気候だけでなく地中海性気候なども分布することから、石油関連産業以外の産業も発達しています。サウジアラビアは、世界有数の産油国で、国土のほぼ全域が砂漠気候であることから石油関連産業以外の産業が発達しにくいことを手がかりに考えます。知識単体だけではなく、それぞれを組み合わせて考えることが求められているのです。

したがって、「地理は覚えることが少ないから楽」という認識は誤りです。基礎的な知識をしっかりと身につけ、それを活かして多面的に考える力を養うことが、大学受験において重要なのです。より詳しい地理の学習法が知りたい人は次のリンクも参考にしてみてください。

公民分野は公共と倫理、政治・経済から成り立ちます。いずれの分野も我々の実生活に関連する内容も多く、概念をまったく理解できないということは少ないかもしれません。しかし、親しみやすい概念だからこそ、曖昧な理解に満足してはいけません。字義的な定義を理解するだけでなく、それを自分の実感として感じられるレベルまで具体的に落とし込んで理解することを目指してください。

例えば、需要と供給の関係は、価格決定のメカニズムを理解する上で重要な概念ですが、グラフや数式を用いて説明されることが多く、難解に感じる高校生も多いでしょう。需要とは、「 消費者が、ある財やサービスをある価格で、ある期間に購入しようとする欲望のこと。価格、消費者の所得、嗜好、関連財の価格、消費者の予想などによって変化する」と解説されますが、これを丸暗記することにはほとんど意味がありません。

次のように、自分が身近に感じられる具体例に落とし込んでみます。

好きなアイドルのコンサートチケットの枚数が限られている場合 (供給が少ない)、多くのファンがチケットを欲しがれば (需要が多い)、チケットの価格は高騰する。

逆に、チケットの枚数が多い場合 (供給が多い) や、ファンの数が少ない場合 (需要が少ない) は、チケットの価格は下がる。

このように、身近な例に置き換えることで、需要と供給の概念をより直感的に理解することができます。厳密は学問的な正確性はいったんわきに置き、自分の実感レベルで理解しようと努力することが重要です。

「政治・経済」の範囲の例を挙げましたが、「公共」「倫理」でも同様に、用語や概念を自分なりに具体化して納得して覚えるようにしましょう。普段は学校定期試験対策をするのを基本に、基本レベルの問題集にも積極的に取り組みましょう。科目の全体像がつかめてきたら、問題演習に取り組みます。おすすめはセンター試験を活用することです。共通テストになっても出題内容は大きく変わることがなく、今の「公民」の学習にも適した教材と言えます。

大学受験での理科科目も社会科目と同様、基礎を押さえつつ、早めに受験科目を絞って深掘りしていく必要があります。理系志望の学生の場合、志望する専攻が決まっている場合は必要な科目を、まだ決まっていないなら自分が興味を持てる科目を選ぶことで、目指す方向が決まってくるかもしれません。

化学の学習では、覚えた知識を基に新しい問題や見たことのない反応を推測する力が重要です。そのためには、暗記と理解を明確に区別して学習することが大切です。

例えば、化学式や用語の定義は、正確に暗記する必要があります。これらは英単語のように、学習の土台となるものです。これらが曖昧だと、授業の内容を理解できなかったり、問題文の意味を誤解したりする可能性があります。

一方で、公式や問題の解法は丸暗記ではなくて、意味の理解に重点を置きます。新しい公式や解法を学んだら、自分の言葉で説明できるか試してみましょう。うまく説明できない部分は、表面的な理解にとどまっている可能性があります。解答解説を読み直したり、先生に質問したりして理解を深めることが大切です。

物理は覚えることが少ない科目です。一方で、直感的に定義を理解しづらい難解な概念も少なくありません。例えば、「運動エネルギー」と「運動量」はどちらも力学で出てくる頻出の概念ですが、その違いを説明するのは容易ではないのではないでしょうか。もちろんどちらも、学問的には明確な定義がありますが、高校範囲では取り扱うのが難しいため、演習を通して感覚的に学んでいくことが求められるのです。授業の復習だけではなく、普段から問題集を用いて問題を解くことで、概念の理解を深めることを意識してください。

演習では、自分の考えたプロセスを必ず書いてください。数学と同じように、ノートに記述式の答案をつくりましょう。答案には図も必須です。力学や電磁気学では、適切に図を描くことが、適切な立式に直結します。物理では、式が立てばあとは解くのは容易いことも多くあります。そういう意味で、図を書く重要性はきわめて高いのです。

「【大学受験】物理の勉強法 わかると快感!理解が深まる勉強方法とは」

生物は、理科の中でも特に暗記量が多い科目と言われています。実際に、生物の学習は用語の暗記から始まります。ただし、それは単純な丸暗記ではありません。特定の分野や仕組みの全体像を理解し、1つ1つの用語の位置づけを理解することが重要です。

例えば、カルビン回路であれば、ATPやGAPなどの単語や個々の反応式から覚えるのではなく、カルビン回路自体の流れを理解します。そのためには、短時間で図や表を暗記した後に、何も見ずに白紙に書き出す「白紙再現法」が効果的です。理屈がわかった状態であれば、個々の単語も覚えやすくなります。

暗記内容を定着させた後は、論述問題や実験考察問題に取り組みます。覚えた知識を適切に活用することが求められます。自分の考えを模範解答と比較し、分析を繰り返すことが必要です。可能な限り自分の考えたプロセスをノートに記録し、丁寧に比較することを心がけてください。問題によっては、問題文や用語の整理がポイントになることもあります。自分の答案作成の手順を見直すことが、生物で高得点をとる秘訣です。

共通テストでも、「化学」の受験者数が18万人程度なのに対し、「地学」は2000人未満です。地学を選択する受験生は少なく、そもそも学校で選択できなかったり、地学を選択する友人がいなかったりと、自分で学ぶ自学力が求められるケースが少なくありません。また、地学で受験できない大学も多いので、科目選択の際には大学の受験科目を事前に調べておく必要があるでしょう。

一方で、「地学基礎」を受験する人は4万人強と少なくありません。実際、地学基礎は計算量・暗記量ともに多くなく、共通テスト対策を短期間で仕上げやすい科目と言えます。また、「固体地球」や「大気と海洋」など、学習内容が地理と類似している分野もあるので、文系で地理を学習している人は、地学基礎を選択することもぜひ検討してみてください。

地学基礎の対策は教科書をベースに、図録も併用して全体像を理解することが基本です。覚えるべき用語は決して多くはないですが、1つ1つを自分の言葉で論理的に説明する力が求められます。表面的な暗記にならないように、丁寧に学習することを意識してください。また、地学基礎は単元ごとの関連性があまりないため、単元によって得意・不得意がはっきりと分かれがちです。単元ごとの学習を一通り終えたら、積極的に共通テストやセンター試験の過去問に取り組みましょう。過去問は大問ごとに単元が分かれているため、自分の弱点を把握するのに最適です。過去問演習と単元ごとの復習を交互に繰り返すことで、得点力アップを図りましょう。

大学入学共通テストでは、2025年度入試より新課程に対応した内容に切り替わります。そこで新たに追加される科目が、「情報I」です。国公立大学の一般選抜では受験が必須になっているところが多く、国公立大学受験者はほぼ必修になると考えておくべきです。

基本的には教科書を中心に学習しましょう。教科書の問題や定期テストを通して、問題を解くことに慣れておくことも重要です。試作問題や予想問題集にも積極的に取り組みましょう。

大学によっては、共通テストでの受験は必須であるものの、合否を決める得点には加算されない大学もあります。自分の受験する大学の配点を事前に調べておくことも大切です。受験直前になると、なかなか情報の学習に時間を割けないことも想定されます。普段の定期試験などを活用し、効率よく学習を進めることを意識しましょう。

小論文は作文とは異なり、自分の意見を論理的・客観的に書くことが求められます。自分の意見を書くと聞くと、難しく感じる人もいるかもしれません。しかし、大学受験の小論文は、適切なトレーニングと対策をすることで、十分対策ができるものです。

まずは出題形式を知ることが重要です。ひとくちに小論文といっても、出題傾向は多岐に渡ります。特定のテーマについて自由に論じるものもあれば、ある程度長い課題文に対する自分の意見を述べることが求められるものもあります。近年では、データの読み取りや複数資料を総合的に理解し、その上で自分の意見を書くものや、課題文の出題や、小論文の解答に英語が含まれるものもあります。自分の受験する大学の過去問を参考にし、出題傾向を把握することが、受験の小論文対策の第一歩です。

様々な出題傾向がありますが、まずは「小論文の型」を身につけることが重要です。その場の思いつきで自由に書くのではなく、テーマに合わせて型通りに書く力をまずは身につけてください。解答例も大いに参考にしましょう。真似して書くことは、型を身につける最良の手段です。

総合型選抜入試を視野に入れている人や、志望校に小論文が入試科目としてある人は、以下の記事も参考にしてみてください。

勉強の基本は、学校の定期試験対策です。塾に通っている人もいるかもしれませんが、学校の定期試験対策は、全教科をバランス良く学習できるという点で、大学入試に直結します。特に、理科や社会などの教科は、受験生になると学習時間を確保するのが難しくなります。だからこそ、定期試験でしっかりと基礎力をつけておくことが重要です。

定期試験対策のポイントは、大きく3つあります。

1つ目は普段の学習ルーティーンを決めることです。

毎日、あるいは曜日ごとに決まった授業時間に合わせて、1週間の学習計画を立てましょう。例えば、「社会の授業の日は、その日のうちに15分復習する」「数学の授業の前日には1時間予習する」「土日には英語の長文に取り組む」などです。自分の時間割、志望校、学習状況、学力を考慮して、無理のない学習ルーティーンを決め、それを習慣化することが大切です。

2つ目は試験期間中の学習です。

多くの学校では、試験の1週間前から試験期間に入ります。それも含め、試験2週間前くらいから逆算的に計画を立てて勉強を進めましょう。試験範囲すべてを完璧に勉強するのは難しいかもしれませんが、最後まで諦めずに、計画を立て、優先順位をつけてやりきりましょう。定期試験を通して、計画性とやり抜く力を身につけることが重要です。

3つ目は優先順位をつけて学習することです。

すべての教科をまんべんなく学習するのは、時間の制約上難しいことも多いと思います。自分の受験科目を想定し、ある程度メリハリをつけた学習をすることも必要です。学習塾に通っている場合は、その学習も含めて戦略的に学習の優先順位をつけましょう。特に、理科・社会のなかで、自分が受験で使用する科目を高1・高2の定期試験で得意科目にしておくと、受験生になったときに大きく有利にはたらきます。

大学入試共通テストの対策、気になりますよね。共通テストは教科書の学習範囲から出題されるものの、難易度は意外と高く、時間制限も厳しいのが特徴です。実力があっても、慣れていないと高得点が難しいので、しっかり対策しておきましょう。

まずは高校1・2年生のうちに、各教科の出題傾向を把握しておきましょう。共通テスト同日模試や共通テスト型の模擬試験を年に数回受験し、自分の得意不得意を理解するのも良い方法です。大まかな傾向を掴んでおくことで、普段の学習効率も上がります。

高校3年生になったら本格的な対策を始めましょう。模試はもちろん、普段から共通テスト形式の問題演習に取り組み、時間配分や解く順番など、試験戦略を練ることが重要です。特に数学や英語は時間が足りなくなりがちなので、解く順番やスピードを意識した練習を積み重ねましょう。

さらに、受験全体を見据え、共通テストで戦略的に何点取るのか、科目別に目標点を設定することも大切です。目標とする大学に合格するために必要な得点を考え、適切な目標設定を意識しましょう。より詳しく知りたい人は、次のリンクも参考にしてみてください。

TOEICとTOEFLは、それぞれ異なる目的と特徴を持つ英語資格試験です。

TOEICは主にビジネスの場面で必要とされる英語力を測定する試験として知られています。最も広く受験されているTOEIC Listening & Reading Testを中心に、より実践的なコミュニケーション能力を評価するTOEIC Speaking & Writing Tests、さらに初中級者向けのTOEIC Bridgeシリーズなど、幅広いニーズに対応した試験です。

一方、TOEFLは英語圏の大学や大学院での学習に必要な英語力を評価することを目的としています。個人受験用のTOEFL iBTと団体受験向けのTOEFL ITPがあり、いずれもアカデミックな文脈での4技能(読む・聞く・書く・話す)を総合的に測定します。

これらの試験の特徴として重要な点は、日本の大学受験とは異なる目的で設計されていることです。TOEICはビジネス場面での実践的な英語運用能力を、TOEFLは高等教育機関での学術的な英語力を重視しており、従来の大学受験対策とは出題傾向・対策アプローチが異なる部分があります。そのため、高得点を目指す場合は、通常の受験勉強とは別に時間を確保して計画的に対策を進める必要があります。

また、後ほど紹介する英検と比較すると、これらの試験を入試で採用している大学は限定的です。そのため、大学入試での活用を考えている受験生は、志望校の要件を必ず確認しましょう。

ただし、TOEICやTOEFLは入試だけでなく、大学入学後の留学や就職活動など、長期的なキャリア形成において大きな価値を持ちます。具体的な目標を持っている受験生は、ぜひ積極的に対策・受験を進めてください。

2024年入試では全体の約60%の大学が外部検定を活用しました。中でも「実用英語技能検定(以下、英検)」は受験者数が最も多く、一般入試から総合型選抜まで幅広く活用されている試験です。

大学入試において主に要求されるのは2級と準1級です。2級はCEFR B1相当で、大学入試共通テストでは概ね6割のレベルに相当します。準1級はCEFR B2相当で、共通テストでは概ね8割のレベルです。適切な目標を設定するために、必ず志望大学・学部の要件を確認しましょう。

それでは、合格のための3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

1.高校3年生の夏休み前までに目標達成を

一般入試・総合型選抜に向けた対策は、夏休みから本格化します。その対策に十分な時間を確保するためにも、英検の目標級・スコアは高校3年生の7月までに達成しておくことが望ましいです。特に総合型選抜を考えている場合、9月からの出願に間に合わせるために、7月までには受験を完了させる必要があります。(成績開示まで約1ヶ月かかることに注意が必要です)現状の知識量にもよりますが、2級・準1級合格には最低でも2~3ヶ月の対策期間が必要です。締め切りから逆算して、計画的に準備を進めましょう。

2.S-CBTを積極的に活用しよう

英検には「従来型」と「S-CBT」の2種類の試験方式があります。従来型は1次試験と面接を別日に実施しますが、S-CBTはすべての技能をパソコンで1日のうちに完結させることができます。

S-CBT活用には以下のようなメリットがあります。

多忙かつ確実に目標達成をしたい受験生は、S-CBTをぜひ積極的に活用しましょう。

3. 対策問題集は「過去問 + α」で考える

英検は出題パターンが明確に定まっています。そのため、過去問演習が最も効果的な対策となります。公式過去問は最低でも3回分を解きましょう。ただし、苦手分野が見つかった場合は、その分野に特化した問題集による補強が必要です。リーディングの語彙問題やライティングの要約問題など、自分の苦手分野に応じて問題集を選択しましょう。日本英語検定協会の公式ホームページ上で直近3回分の過去問を閲覧することができますので、弱点発見のため活用してみましょう。なお、ライティングやスピーキングの学習は一人で行うのが難しいことがあります。その場合は、教師や身の回りの人にお願いして添削や面接練習を実施してもらいましょう。近年では、AI技術の発達によりライティングの添削やアドバイスをAIが高精度で行えるようになってきました。使い方がわかる人はぜひ積極的に活用してみましょう。

「漢字検定(日本漢字能力検定)」とは、日本漢字能力検定協会が主催する検定試験で、漢字の読み書きや意味の理解、適切な使い方など、漢字に関する総合的な能力を測定する試験です。年に3回の会場受検に加え、受験日を選ばないCBT受検も可能です。

漢検は全国の約700の大学・短大で活用され、「入学試験の点数加算」「総合型選抜の要件・合否判定の参考」「資格取得者への単位認定・授業料免除」など、様々な活用パターンがあります。志望校の募集要項を調べておくとよいでしょう。

また、漢検は大学入試そのものの対策として利用するだけでなく、漢字学習を通して語彙力を伸ばすきっかけとして活用することにも意義があります。高い漢字力は、語彙力として現代文の読解を有利にすることはもちろん、漢文の理解の助けにもなります。

高校生のうちに習得しておきたいのは、準2級~2級です。特に難関大学を志望する受験生にとっては、少なくとも高校2年生までに2級を取得することをお勧めします。なお準1級以上のレベルでは常用漢字以外の漢字が問われるため、大学受験対策として受験する必要はありません。

公式問題集をはじめ、様々なテキストが市販されています。各級の学習は長くとも3~4か月程度で終えられます。語彙力の養成も兼ねて、早期から計画的に学習を重ねていくとよいでしょう。

情報処理推進機構(IPA)が主催する国家資格である「ITパスポート試験」は、情報技術に関する基礎的な知識を問う試験であり、情報系の進路を目指す上で最初のステップとして最適です。合格率は約50%で、基礎学力があれば高校生でも十分に取得可能です。

一方、「基本(応用)情報技術者試験」は、ITエンジニアとしての基礎知識を問う、より専門性の高い試験です。大学レベルの知識も問われるため、高校生の取得は容易ではありません。大学受験のためだけに取得するのは慎重に検討すべきです。

簿記は、企業のお金の流れを記録し、経営状態を把握するための技術です。高校生が簿記を学ぶことは、将来の進路選択や社会生活において、様々なメリットをもたらします。

簿記を学ぶことで、企業の活動やお金の流れを理解することができます。これは、経済ニュースや社会の動きを理解する上で役立ちます。また、就職活動においても、簿記の知識は経理や財務などの仕事に就く際に役立ちます。さらに、営業や販売などの仕事でも、会社の収益構造を理解していることは強みになります。

大学受験においても、簿記の資格を持っていると有利になる場合があります。一部の大学では、AO入試や推薦入試で、簿記の資格が評価されることがあります。また、大学入学共通テストの「簿記・会計」の科目で役立ちます。

情報があふれる現代において、効率性を求めるのは自然なことです。勉強においても、「最短で成果が出る」「誰でも簡単に成績アップ」といった謳い文句の学習法が溢れています。しかし、安易にそれらを取り入れるのは危険かもしれません。なぜなら、効果的な学習法は、一人ひとり異なるからです。

人間の個性は、顔や性格だけでなく、学習方法にも影響を与えます。野球を例に考えてみましょう。体格や筋力、柔軟性といった身体能力の違いによって、最適な投球フォームやバッティングフォームは異なります。同じように、記憶力、集中力、理解力、思考スタイルといった個々の特性によって、効果的な学習法も当然異なるはずです。視覚的に情報を処理するのが得意な人は、図表や映像を活用した学習が効果的でしょうし、聴覚優位の人は、音読や講義を聞く方が効率的に学習できるかもしれません。

さらに、勉強法は単体で効果を発揮するとは限りません。複数の方法を組み合わせることで、相乗効果が生まれることもあります。例えば、教科書を音読した後、重要なポイントをノートにまとめ、さらに問題演習を行うことで、理解を深め、記憶を定着させることができるでしょう。しかし、すべての学習法を闇雲に取り入れても、時間と労力が無駄になるばかりか、キャパオーバーに陥ってしまう可能性もあります。

では、どのようにすれば自分に合った最強の勉強法を見つけられるのでしょうか? それは、逆説的ですが、まず様々な方法を「試してみる」ことです。そして、試した結果を分析し、自分なりにアレンジしていくことが重要です。色々な学習法を体験することで、自分の得意不得意、好き嫌いが明確になり、効果的な組み合わせを発見できるはずです。難しそうに感じるかもしれませんが、この試行錯誤こそが、あなただけの最強の勉強法へとつながる道なのです。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト