執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

突然ですが、みなさんは集中力に自信はありますか?

どのような環境でも集中して学習することはできますか?

生徒からの相談でもっとも多いものの1つが「集中が続きません」というものです。

限られた時間で成果を最大化するために、集中することは言うまでもなく重要ですが、実際のところ、いつも集中するというのはそんなに簡単なことではありません。

だからといって、集中力の不足を感じている人も諦めるのは早計です。

なぜなら集中力というのは、準備することで作り出すことができるからです。

逆の言い方をすると、どんなに集中力のある人でも、集中を妨害するものに溢れた環境で集中するのは至難の業です。

大音量で音楽が鳴り響き、目の前でスマホの通知が届くような環境で集中することができる人がいるでしょうか。ほとんどの人が学習を継続できないでしょう。

我々がやるべき「準備」とは、このような阻害要因を、事前に排除することです。

音楽がかかっていない環境を選ぶ、スマホは目に入らないところに置く、など学習前の準備で徹底したいものです。食べ物や、読みかけの本など、学習に直接関係のないものを机上から排除するのが鉄則です。

生徒からは、「机に飲み物があっても大丈夫です」「スマホがあっても集中できます」と言った声が聞かれることもあります。確かにスマホが必ず集中を阻害するわけではありません。

しかし、やはりこのような阻害要因は排除しておくべきです。なぜなら学習は習慣であり、「いつでも100%集中できる状態に整える」ことを目指すべきだからです。

「スマホが必ずしも集中を妨げるわけではない!」という主張は、そもそも学習に対する考え方が間違っていると言わざるを得ません。毎日集中した学習を継続するために、良い準備を習慣にしていくやり方を考えてみましょう。

教材の準備でもっとも悩ましいのが「プリントの整理」です。教材のデジタル化が進んでいる昨今ですが、まだまだ紙の教材を用いる場面は多く、適切にプリントを整理することは、スムーズに学習を進める上で欠かすことができません。

しかし実際のところ、プリントの整理のやり方を学ぶ機会はほとんどなく、生徒個人のやり方に任されているという現状もあります。整理が得意でない生徒は、適切なやり方を身につけられておらず、コーチからまずやり方を指導する必要があるケースも少なくありません。

指導にあたって、大きく2つのポイントがあります。

ポイント①

授業中に、「科目ごとに整理する」

ポイント②

授業後は、「保管・廃棄のルールを決める」

まず授業中に配布されたプリントは科目(授業)ごとに1つのファイルに整理するようにします。

プリントをファイルに格納する際も、「新しいプリントは、ファイルの後ろにいれる」などのルールがあると、プリントが順序良く並びます。

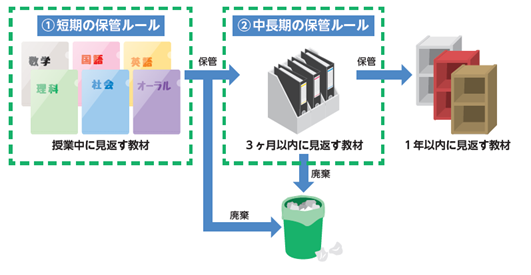

プリントが増えてきたら、上手く自宅で保管する必要があります。自宅でも、教科ごとにフォルダを作り、適宜移しかえていきましょう。プリントを移す際には、保管する必要があるかを吟味することも重要です。二度と見直さないプリントであれば、その場で廃棄するようにします。

下のルールはあくまでも一例です。自分なりにルールを決めることが、スムーズな整理整頓につながります。

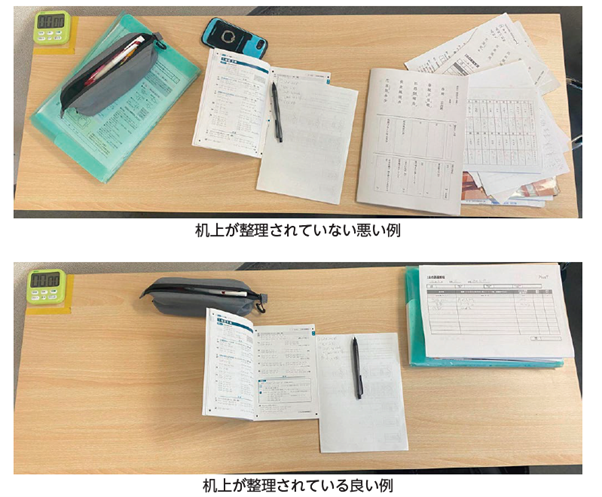

毎日の学習で最重要になる準備が「机の上」に関する準備です。学習中の机の上が乱れていることが、集中の妨げになっていることも少なくありません。

上の2つの写真を比較すれば一目瞭然ですね。「いま学習しているもの」に直接関係のないものはいったん片づけるのが基本です。またスマホは裏返しにしても、通知が鳴りますし、そもそもスマホが目に入るところにあるだけで、集中力が低下するという実験結果もあるので、目につかないところに片づけるようにしましょう。

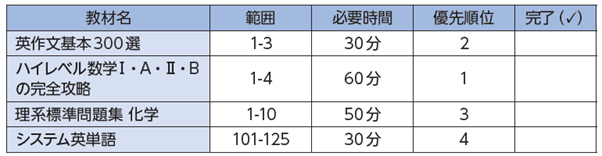

学習前にできる最後の準備が「課題リスト」を作成することです。いわば、「1日の学習計画」と言えるものを最初に作成しておくことが、時間を有効に使うことにつながります。

課題を書き出したら、必要時間を見積もりましょう。タイマーを用い「ギリギリ感」を作るのも集中力を保つのに効果的です。最後に課題ごとに優先順位をつけ、学習開始です。ここまで学習前に準備ができていれば、かなり集中を継続することができると思います。

よい学習はよい準備から。

今日からぜひ取り入れてみてくださいね。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト