執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

模試の成績が悪かった時…想像するだけで嫌な気持ちになりますね。特に受験後は手ごたえがあったのにも関わらず、結果が悪いと途方に暮れてしまうこともあると思います。

そのまま感情的になってしまうと、焦り、本質的な改善につながらない取り組みを続けてしまうことになりかねません。悪い結果を前に、「明日からめっちゃ勉強するぞ」と意気込んでみたものの、三日坊主で終わってしまったという経験をしたことがある人は少なくないと思います。

感情の動きは一時的なものです。大きく落ち込んでも、時間が経てば元に戻ります。重要なのは感情のままに動き出すことではなく、いったん冷静になって振り返り、継続できる本質的な改善策を考えることです。

冷静になるために、いったん「悪い」を分析してみましょう。「悪い」と一口にいっても、その中身は様々です。

例えばこのように、人によって、科目によっても「悪い」の基準は異なるのではないでしょうか。

共通するのは「期待よりも下回った」ことでしょう。「前回よりも偏差値が下がった」という人は「最低でも前回の偏差値はキープしたい」と期待していたということです。

このような期待のことを「目標」と呼びます。目標に及ばなかったとき、人は「悪い」と判断するのです。

模試の前に目標を立てた人は、いったん冷静になってその目標との差を比較しましょう。具体的な目標を設定できていなかった人は、後からでもいいので、言語化せずとも自分で期待していた目標を考えてみましょう。目標と現実の差分がわかったら、それこそが改善すべき問題です。

このように、数値を用いて差分を明確にすると、より具体的に問題をとらえることができます。

問題が明確になったら、原因を見極め、対策を考えることが重要です。しかし、原因が複数ある場合はどうすれば良いのでしょうか。

たとえば、苦手な科目の成績が悪いとき、「そもそも英語が嫌いなんだよなあ」と思ってしまうこともあると思います。「嫌い」なことが成績不振の原因になっているとき、我々はどうすれば良いのでしょうか。

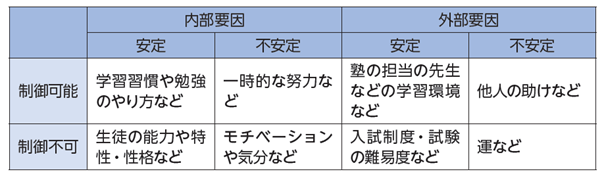

「ワイナーの原因帰属理論」が参考になるかもしれません。

以下のように原因を整理することで、対策の優先順位を検討することができます。

※内部要因=自分のこと、外部要因=自分以外のこと

※安定…今後も継続するもの、不安定…継続するとは限らないもの

例えば「嫌い」は左下の「内部要因/安定/制御不可」なものに該当します。言い換えると「自分のこと/今後も続くもの/変えることができない」ということです。好き嫌いは対策を打っても変えることはできません。つまり好き嫌いに関わることは、原因として考えるのを避けた方が良いと言えるでしょう。実際に教育学でも「好き/嫌い」を原因として考えると、学習に対するモチベーションが下がると言われています。

このように、「制御不可」なことを原因として考えるのを避けるべきです。

また「安定」なものは、改善の効果が大きいです。良い学習習慣を身につけたり、自分にあった学習環境で学ぶことができたりすると、今後継続して良い結果を期待できそうです。

つまり、「安定/制御可能」なものに対する対策を、最優先に考えるのが良いと言えそうです。

しかし「安定」したものを変えるのは簡単ではありません。そういう意味で考えると、模試の悪い結果は、自分が変わるきっかけと考えることもできそうです。模試の成績が悪いときこそ、思い切って自分の学習習慣を変えることに挑戦してみるのが良いでしょう。

など、習慣に関わる対策を考えることが、抜本的な学習改善につながるのです。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト