インターネットを通じて受けられるオンライン授業は、コロナ禍の影響を受けて、急速に普及しました。現在は授業の形態が従来の対面型に戻りつつありますが、学校や予備校、塾などでは、“新しい学びの形”としてオンライン授業の方法が模索されています。この記事では、オンライン授業のメリット・デメリットを紹介し、受験勉強においてどのようにオンライン授業を活用していくべきかを解説します。

オンライン授業とは

オンライン授業とは、インターネットを介して行う授業形態を指します。

一般的な授業は、先生と生徒が教室内で直接対面して行う対面授業です。一方、オンライン授業は対面授業と違って、他人との直接的な接触を避けられることもあり、コロナ禍で急速に普及しました。

オンライン授業とオンデマンド授業

先生と生徒が別の場所にいながら授業を行える遠隔授業には、オンライン授業のほかにオンデマンド授業があります。両者の一番の違いは、インターネット回線につながっているか否かです。

- オンライン授業

-

インターネット回線につながっている状態で行われる授業。ライブ配信形式。

- オンデマンド授業

-

インターネット回線につながっていなくても受けられる授業。録画配信形式。

オンライン授業は、オンライン会議やビデオ通話のようなもの。お互いに反応を見ながら、リアルタイムで質問ができるメリットがあります。

一方、オンデマンド授業は録画した動画を見て進めるので、事前にダウンロードしておけばインターネット環境にない場所でも授業が受けられます。また、ライブ配信ではないので、自分の好きなタイミングで授業が受けられるのもメリットです。

PC、タブレット、スマホ 受講するデバイスや使用ツール、アプリでの違い

オンライン授業を受けるために必要なツールには、さまざまな種類があります。そこで、利用者の多いツールを3つピックアップし、それぞれの特徴や、使えるデバイスなどの情報を比較しました。

<オンライン授業を受けるためのツールの比較>

| ツール名 | Zoom | Microsoft Teams | Google Meet (Google Classroom) |

| 契約プラン | 無料/有料プラン | 無料/一般法人向け有料プラン | 無料/Business Starterプラン |

| 複数人同士のビデオ通話・チャット | ○(最長40分)/○(最長30時間) | ○(最長60分)/○(最長30時間) | ○(60分)/○(24時間) |

| ライブストリーミング | ○ | ○ | ○ |

| 録画機能 | ○ | ×/○ | ×/Business Starter:✕、Business Standard以上:○ |

| 利用できるデバイス | PC(Windows、Mac OS、Linux) スマホ(iPhone、Android) タブレット(Win 8.1 以降の Surface PRO 2 以降 ※1、iPad、Android) | PC(Windows、Mac OS、Linux) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android) iPod touch | PC(Windows、Mac OS、Chrome OS、Linux) スマホ(iPhone、Android) タブレット(iPad、Android) |

※1 Zoom デスクトップ クライアントのみに対応しています

※2 Googleドライブなどのツールをまとめた「Google Workspace」サービス。Google Meet単体の有料プランはありません

※2023年7月現在

いずれのツールも、複数人で利用する場合、無料版は最長40~60分の通話(受講)が可能です。また、3つのツールにはそれぞれブラウザ版とアプリ版の2種類があり、どちらを利用するかによって使える機能が若干変わってきます。

- ・Zoom のアプリ版とブラウザ版の違い

-

ブラウザ版では「背景のぼかし」「背景の変更」機能が使えません。

- ・Microsoft Teamsのアプリ版とブラウザ版の違い

-

ブラウザ版では「背景のぼかし」「背景の変更」「テスト通話」「ライブキャプション」機能が使えません。

- ・Google Meetのアプリ版とブラウザ版の違い

-

アプリ版ではレイアウト変更ができません。

大学や予備校で新しい学びの形として継続している

東大、京大、早稲田大ではオンライン授業での単位取得も

東京大学(以下、東大)においては、2022年のシラバスに「授業実施形態」の項目が新たに追加されました。授業形態には対面、オンライン、オンデマンド、対面・オンライン併用が取り入れられていて、新しい教育の形を模索していることがうかがえます。さらに、オンライン授業だけで取得できる単位もあります。

これは東大に限った話ではなく、京都大学や早稲田大学などでも同様の方針がみられます。(2023年7月現在)

予備校や塾などでも導入が進んでいる

高校や大学だけでなく、予備校や塾などでも、オンライン授業を積極的に取り入れるところが増えています。なかにはオンライン専門のコースもあり、いままで物理的な距離や時間の関係で予備校や塾に通えなかった人も、自宅で受講できるようになりました。また、住んでいる場所にとらわれず平等に授業が受けられるので、学びの地域格差の解決も期待されています。

受験生におけるオンライン授業のメリット

ここまでは一般的な授業を前提にお話ししてきました。ここからは、対象を受験生にしぼり、オンライン授業を受けるメリットを解説します。

移動時間を削減できる、時間と場所を問わず受けられる

受験勉強は時間との戦いでもあります。いかに勉強時間を確保できるか、いかに効率よく勉強できるかがカギです。

その点で言えば、自宅で受けられるオンライン授業は、通学や通塾のための移動がいらなくなるので、浮いた時間を勉強にあてるなど有意義な使い方ができます。不登校や病気で学校を休みがちな人でも授業を受けられるので、周囲との遅れが生じにくいのもメリットです。

対面授業と違って見え方、聞こえ方が平等

対面授業だと、どうしても座席によって見えやすい位置、見えにくい位置が出てきます。先生の声も、場所によっては聞こえにくいこともあります。オンライン授業なら、どの生徒も等距離で授業が受けられ、見え方が平等になります。声の聞こえづらさも、スピーカーの調整で解決できます。これらは、オンライン授業ならではの強みと言えるでしょう。

自分のペースで勉強できる、質問がしやすい

オンデマンド授業の場合は録画配信なので、自分のペースで勉強が進められます。内容を聞き逃したりうまく理解できなかったりした箇所を、納得がいくまで何度でも見返せるのもメリットの1つです。自分のスケジュールや理解度に合わせて柔軟に受験勉強を進めたい人にぴったりの授業形態といえるでしょう。

また、対面授業では思うように質問できなかったり、講師に質問するための順番を待つことが億劫に感じていたりする場合も、オンライン授業なら周りの目を気にせずに質問できます。

定員オーバーになるような人気の授業も受けられる

座席数という物理的な上限がある対面授業に対して、オンライン授業は定員の制限がゆるやかになります。そのため、これまでは定員オーバーで受講できなかったような人気の授業も、自分が受けたいと思えば受講できます。

オンライン授業のデメリットは?

ここまでは、オンライン授業のメリットをお伝えしてきました。では、オンライン授業の課題や問題点には、どのようなものがあるのでしょうか。具体的な例を挙げて解説します。

環境の整備が必要。通信や音声トラブルなども

オンライン授業を受けるには、そのための設備が必要です。使用しているデバイスやインターネット回線によっては、通信が遅くて動きが止まる、音声が途切れるなどのトラブルが発生する恐れもあります。

対面授業と比べてコミュニケーションがとりづらい

リアルタイムで授業が進行するオンライン授業では、質疑応答や意見交換など双方間のコミュニケーションは取れるものの、対面授業と比べて同じ講義をとっている友人やライバルの「熱」を感じづらい傾向にあります。友人とともに勉強をすることでモチベーションがアップするタイプの人には、少々物足りなく感じるかもしれません。

集中力の維持が難しい、レポートや課題が増える?

授業を受けている間、画面を見続けなければならないので、集中力が必要になります。また、オンデマンド授業は、いつでも動画を中断できるだけに、サボらないように自律心が試される側面も。オンライン授業では、ちゃんと授業を聴いているか講師側が把握しづらいので、理解度を確認するためにレポートや課題が増えるところもあるようです。

心身にかかる負担が増えることも

適度に体を動かす仕事よりも、1日中デスクワークをする方が目や肩、腰などに負担がかかりやすいように、オンライン授業もずっと同じ体勢で画面を見続けることによって、体に負担がかかりやすくなります。また、一人で勉強を進めるので、孤独になりやすいといった声も耳にします。適度に体を動かす、外出するなどして心身ともにリフレッシュする必要がありそうです。

保護者や学校などにおける、オンライン授業のメリット、デメリット

オンライン授業を受けるにあたって、ガラリと環境が変わると、生徒や学生だけではなくその保護者、そして授業を提供する学校や教員にも影響が出てきます。それぞれの観点から、オンライン授業のメリット、デメリットを見ていきましょう。

保護者のメリット:登校できない状況になっても勉強の遅れを心配せずに済む

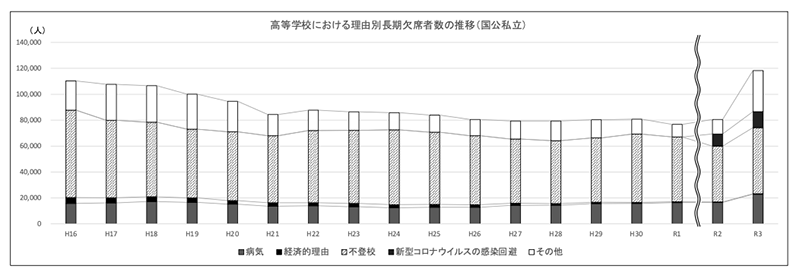

出典:文部科学省「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

昨今、様々な理由で不登校となる生徒は増えています。さらにコロナ禍の影響で学校に行かない日々が続いたことで、うまく元に戻れない子供も増えています。また、病気や怪我などで登校できない状況になることも。そんなときでも、自宅でオンライン授業が受けられれば、勉強の遅れを心配せずに済みます。

保護者のデメリット:デバイスや通信環境など、教育にかかる費用があがる

オンライン授業を受けるためのデバイスや通信環境導入など、受講環境を整える費用がかかります。

とはいえ、地域によっては、授業に使用する端末の負担金を援助する「端末購入支援金」制度が設けられているところもあります。そうした制度をうまく活用すれば、さほど金銭面の心配はしなくてもいいでしょう。

学校のメリット:教育の質の維持向上

コロナ禍により急速に発展したことからもわかるように、オンライン授業なら、感染症流行時に感染予防をしながら授業が続けられたり、また人口減少に地方などで見られる小規模校を連携して交流授業を実施できる、高等学校段階においては該当免許を有する教員がいなくても多様な教科、科目を履修できるようになるなど多様で専門性のある授業の実施などが可能になります。また個々の学生の状況に応じて、教育を提供できるなど、教育のブランク期間を作らずに済むので、大幅なスケジュール変更も避けられそうです。

学校のデメリット:授業の進め方の改革の必要性、理解度確認のためのフォロー

学校でのオンライン授業は、まだ始まって歴史の浅い試みです。対面授業からオンライン授業に変わったことで生徒にどのような影響が出るのかを長期的に観察し、今後も授業の進め方を改革していく必要があります。教員のITリテラシーを高めていくことも課題の1つです。また、対面授業に比べて生徒に目が行き届きづらい分、生徒一人ひとりの理解度をフォローする仕組みも考えていかなければなりません。

学びのチャンスは拡大、受講者の姿勢がカギに

1つの教室に生徒たちが集まり、対面で授業を受けるのが当たり前だった時代は過ぎ、いまではあらゆる形の学ぶ場が登場しています。日々、変化する環境をうまく使いこなすことこそが、自らを成長させるカギになります。

サボろうと思えばいくらでもサボれるけれど……

インターネットで「オンライン授業」と検索すると、「バレないサボり方」といった関連ワードがしばしば浮上します。

オンライン授業は、本人の自主性に左右されやすい授業形態です。だからこそ、自律心が強い生徒とサボりがちな生徒のあいだでは、これまで以上に成績の差が生じやすくなっています。

学ぶ意欲のある人に、チャンスは拡大している

日本大学が実施した調査研究によると、2019年と2020年の学生の成績を比べたところ、平均点こそそれほど差がなかったものの、成績上位層と階層がそれぞれ増加し、「学びの二極化」が進んでいる可能性が示唆されています。

この結果から言えるのは、学ぶ意欲があるほど成績上位者に食い込みやすい、ということです。新たな環境の活用こそが、チャンスを掴むカギになるのです。

駿台ならコーチング支援もあり、自信のない学生でもしっかり学べる

しかし自律的に自宅学習に励める人はそう多くありません。オンライン授業にはメリットもたくさんある分、一人でも授業を受け続けられる集中力や、モチベーションを維持する力などが求められます。逆に、それらが十分に備わっていなければ、かえって成績が落ちる要因になってしまうかもしれません。

駿台のオンライン授業では、一人で自宅学習を進めるのが不安な生徒もしっかりサポートできるように、「学習コーチング」制度を設けています。これは、一人ひとりの学習状況を把握しながら適切なアドバイスを送りつつ、さまざまな悩み事を学習コーチにオンラインで相談もできる制度です。学習方法やモチベーション維持、進路相談など、勉強以外の悩み事を学習コーチがしっかりサポートします。

通塾は難しい、でも自宅で学習を進める自信もない…。そんなお悩みを抱えている人は、ぜひお気軽にお問い合わせください。現役オンライン講座の受講相談や体験授業も受け付けています。