執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

一度覚えたことを忘れないとしたらどんなに勉強は楽なことか…と妄想したことがある人は私だけではないはずです。実際は覚えて忘れて、もう一度覚えて…を繰り返すことで人は学んでいくものです。

でもできれば少ない復習の回数で定着させたいですね。今回はインプット学習とアウトプット学習の観点から、記憶を定着させやすくする方法について解説します。

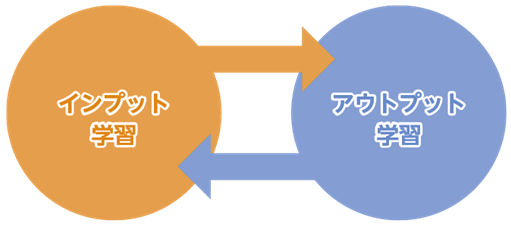

まずそもそもインプット学習とアウトプット学習とは何をさすのでしょうか。

インプット学習とは必要な知識を覚えること、アウトプット学習とは覚えた知識を活用することにあたります。

具体例で確認しましょう。

◆インプット学習例

・参考書を読み、必要な知識を覚える

・単語や定理などを覚える

・授業を聴き、その内容を覚える

◆アウトプット学習例

・覚えた知識で問題を解く

・自分の言葉で、覚えた内容をまとめる

・学習した内容を人に説明する

これらをうまく活用することで、学習の効率を向上させることができます。

ところで教室で一番学んでいるのは誰でしょうか。

もちろん生徒のみなさんもよく学んでいますが、実は先生が最も学んでいるのかもしれません。先生は内容理解はもちろん、それを生徒の前で解説します。「人前で解説する」のは記憶を定着させるのに非常に有効な方法です。

みなさんも人前で発表した内容をよく覚えていると感じることもあるのではないでしょうか。

先生はこのように「授業の予習で知識をインプット」した上で、授業で「生徒に向けてアウトプット」することで、さらに内容の理解を深めているのです。

私も数学の授業をしますが、過去問の解説授業などでは解法だけではなく、結論の数値まで覚えてしまっているものもあります。

このようにインプットだけではなく、アウトプットすることで人の記憶は定着すると言われています。

ある記憶の定着に関する研究では、記憶を保持するためのやり方として「テキストの読み直し学習」と「テスト」の効果を比較しました。

短期的に記憶を保持するためには「テキストの読み直し学習」が有力でしたが、長期的には「テスト」を用いた復習が、圧倒的に記憶の定着率を向上させるという結果になりました。

これをテスト効果(testing effect)と呼びます。

テストで「自力で思い出す」ことが、記憶強化させることにつながるのです。

「アウトプット学習」でもこのテスト効果を活用し、「自力で思い出す」仕掛けを勉強の中に作っていくことが重要でしょう。

前述した通り、アウトプット学習はテスト効果の観点からとても有効です。

しかし当然ですが、学習にはインプットも必要です。インプットした内容をアウトプットで定着させるという、「インプットとアウトプットの往復」により学習効率が向上すると言えるのです。

「授業で覚えたことを、問題集を解いて定着させる」といったように、普段の学習のインプットに対して適切なアウトプットを決め、習慣化することがよい学習サイクルをつくることに直結するのです。

さらに効率化する考え方をご紹介します。一般に授業はインプットの場と考えらますが、工夫次第で授業にも「インプットとアウトプットの往復」を取り入れることができます。

例えば授業を受ける際に、「板書を覚えてから、ノートに書く」ことをします。「板書を覚える」ことがインプットで、「ノートに書く」ことがアウトプットになります。授業中に1回「インプットとアウトプットの往復」が完了するのです。

他にも、

・教科書を読んだらその場ですぐ閉じて、内容を自分自身に説明する

・単語を10秒で覚え、その場で見ないですぐにスペルを書いてみる

といったように、細かくインプットとアウトプットの往復を入れることで、学習サイクルをより強固なものにできます。

インプットとアウトプットの往復の回数を増やすという観点で、自分の学習をもう一度見直してみましょう。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト