執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

化学を学ぶことは、目の前の事象や仕組みを理解することです。そこから未来を予想したり、新しいアイデアを生み出したりすることにつながる、とても面白い科目です。基本的な知識を覚えることも重要ですが、それを活かした発展的な問題に挑むところに化学の面白さと難しさがあります。入試でも同じです。化学は大学によって出題傾向がわかれやすく、基礎を身につけた上で、より発展的な思考力を育む必要があります。どのようにしたら、そのような力を身につけることができるでしょうか?

大学受験の化学では、化学式や公式などの知識を覚えるだけではなく、初見の問題に覚えた知識を応用する力が求められます。教科書やノート、参考書の使い方にこだわり、暗記と理解をバランスよく織り交ぜながら学習を進めることが、化学の力を伸ばすポイントです。

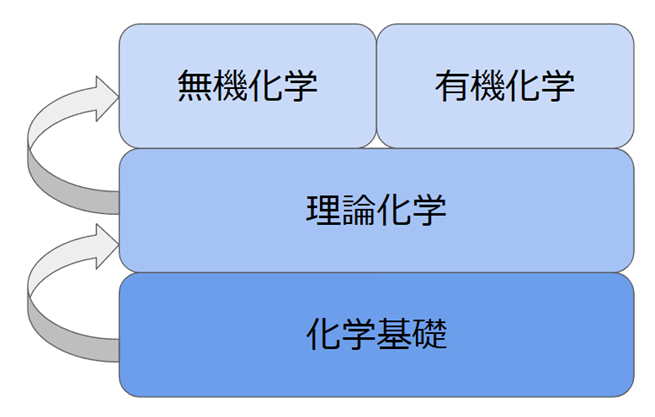

高校化学は、化学基礎と化学の2科目に分かれ、それぞれ理論化学、無機化学、有機化学の3つの分野を学びます。理論化学では、化学反応式やモル計算を通して物質の変化を定量的に扱います。化学基礎で主に扱うのはこの分野です。無機化学は、個々の物質の性質や反応を学ぶ分野で、周期表や代表的な化学反応を広く扱います。有機化学では、炭素を含む化合物の構造や反応の仕組みを扱います。

化学の学習と聞くと暗記が多いと感じるかもしれません。確かに、どの分野でも基本的な知識の暗記は欠かせませんが、それだけでは化学を得意科目にはできません。重要なのは、覚えた知識を基にして、教科書や問題集で見たことのない問題や反応であっても、原理原則に照らして推測できるようになることです。例えば、塩酸と水酸化ナトリウムという具体的な反応から、中和反応の原理を理解し、それを応用して未知の中和反応を理解するといった学びが大切なのです。

そういう意味で、暗記と理解を明確に区別して学習を進めるのが高校化学の効率の良い勉強法といえます。暗記に偏りすぎると応用力が不足し、理解だけに頼ると基礎知識が足りなくなります。覚えるべきことと考えるべきことのバランスを意識しながら学ぶことで、化学の実力を着実に伸ばせるでしょう。

学校の化学の授業では、プリントや補助教材が配布されることが多いため、教科書をほとんど使用しないこともあるようです。基本的な学習を進める上で、まずは教科書を最大限活用するのはとても効果的な学習方法といえます。まず授業の復習に活用してみましょう。教科書には学習した内容に準じた例題が配置されているため、当日時間をかけずに問題を解いて復習できます。授業内容をその日のうちに読み返し、例題を解くというルーティンを繰り返すことは、化学の基礎力を向上させるのに、とても有効です。

また、戻り学習にも教科書を積極的に活用してみましょう。化学は基礎が定着していないと、応用でつまずきやすい科目です。基礎に不安を感じたら、該当する部分を、教科書で読んでみましょう。教科書には解説とカラーの図や写真が豊富に含まれており、記憶の整理に役立ちます。まずは教科書で復習し、分かりづらい部分があれば、先生に質問したり、他の参考書や図録を見るようにしましょう。

化学は、生物のように知識を求められることに加え、数学や物理のように計算力も求められます。この教科特性をふまえて、ノートの書き方や使い方を工夫しましょう。ここでは、授業用ノートと演習用ノートに分けて紹介します。

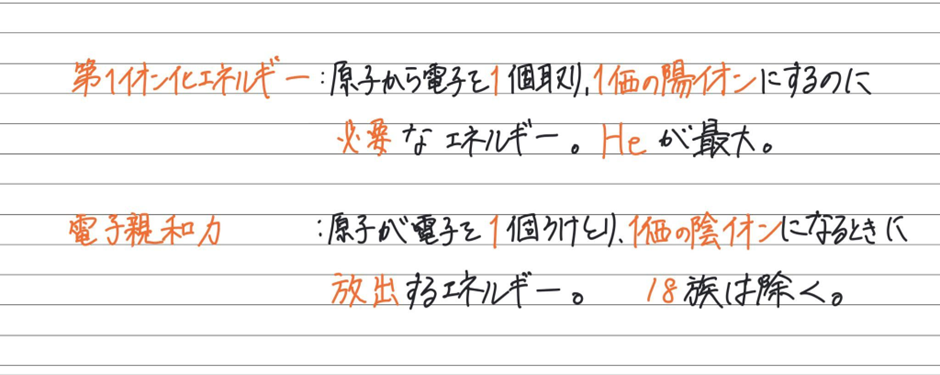

授業用ノートは復習しやすいノートをつくるのがポイントです。特に重要な語句や化学式などはオレンジペンで書き、オレンジ部分が隠れる赤いシートを被せると、書いた内容が消えたように見えるため、授業の復習テストができます。このノートは「消える化ノート」と呼ばれています。授業直後や帰宅してからの数分間で、その日の内容を振り返る習慣ができると理想的です。

演習用ノートは次の3つのポイントを意識しましょう。

1.計算(筆算)は消さずに赤で直す

計算間違いは、原因の分析が重要です。特に化学の計算では小数を含む筆算の計算間違いを減らすことが大切です。ノートに十分な計算スペースを確保し、計算を後から振り返れるようにしてください。計算間違いがあった問題は、その原因を分析し、今後の対策を考えましょう。

2.化学特有の計算手法を復習する

答え合わせは正誤だけでなく、計算の順序やテクニックも見直しましょう。数学ではあまり扱わない、有効数字や近似には特に注意が必要です。効率のよい計算方法を身につけることは、化学の得点に直結する重要な力となります。

3.計算式だけではなく、日本語で説明を書く

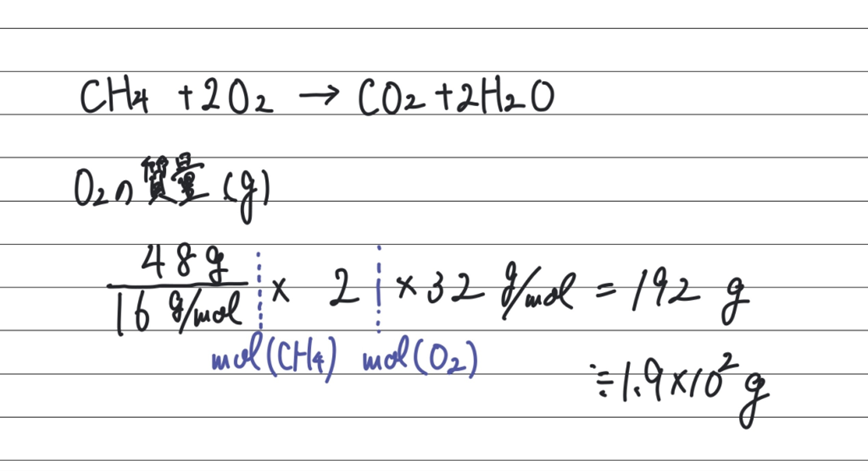

化学は計算式だけでは、何を計算しているのかわからなくなりがちです。式に加え、日本語での説明と、途中式には単位をつけることを徹底しましょう。例えば、ノートの画像のように、「O2の質量(g)」や「mol(CH4)」など求めているものが何かを書いておけば、後から見直した際に計算内容が一目で分かり、ミスが発見しやすくなります。

化学の学習は、「知識を覚える段階」「知識の使い方を学ぶ段階」「入試問題を解く段階」の3つに分けられます。それぞれの段階に合った参考書を活用することが、効率的に学力を伸ばす上で重要です。

最初の「知識を覚える段階」では、化学式や沈殿の色などの暗記事項と、各単元の基本問題の解法の定着を目指します。まずは覚えることが中心になりますが、ただ暗記するだけではなく、問題演習も可能な限り取り入れていきましょう。基本的な例題が多く掲載された参考書や教科書傍用問題集をうまく使うのがポイントです。

次の「知識の使い方を学ぶ段階」では、入試標準レベルの問題集に取り組みます。駿台文庫では『CanPass』、『スタンダード問題230選』、『理系標準問題集 化学』などが該当します。覚えた知識を活用することで、より深い知識の定着を目指します。1周目で化学全体の知識を復習し、2周目で細かい知識の定着を目指すのが効率的です。ゆっくりと1周で完璧を目指すよりも、早く2周する方が繰り返し学習で記憶が定着しやすいことに注意してください。

最後の「入試問題を解く段階」では、志望校の過去問に取り組みます。他教科と比較して、化学は大学ごとに出題傾向に特徴が出やすく、対策のやりがいがあるといえます。そのなかでも、複数単元の融合問題や、長いリード文を読んで解答する問題は入試問題特有の出題ですので、特に注力して取り組んでください。過去問演習で得点率の低い単元は、「知識の使い方を学ぶ段階」で使用した問題集で必ず復習してから、次の過去問に取り組むようにしましょう。

関連リンク:駿台文庫「化学」参考書

大学受験の化学はまず「化学基礎」を学び、その後に「化学」を学びます。「化学」は学ぶ分量が多く、理論・無機・有機の3つの分野に分かれます。この3つの分野は互いに関連している部分も多く、学び方には少し注意が必要です。

まず高校1年生のうちに、化学基礎を定着させてください。化学基礎はその後の学習の土台になるからです。「化学基礎」の理解不足が「化学」の伸び悩みの原因になることは少なくありません。「化学」の学習内容はとても多く、「化学基礎」をやり直す余裕はありません。

化学基礎を学び終えたら、次は化学に進みます。ここではまず、理論化学から学習を始めるようにしましょう。理論化学の知識は無機化学や有機化学を理解するうえで必須だからです。例えば、理論化学で学ぶ電気分解が理解できていないと、無機化学で学ぶアルミニウムの製法を理解できません。理論化学の定着が無機化学や有機化学の学習をスムーズに進める鍵となります。

理論化学を学び終えたら、無機化学と有機化学のどちらから進めても構いません。ただし、これらの分野は暗記量が多いため、初めて習う際には、1分野ずつ集中して学習を進めるのが効果的です

「化学基礎」は、高校で化学を学ぶ際に最初に取り組む科目です。中学範囲を基本としつつも、新しく学ぶ内容が多く、各単元が密接に関連しているため、前の単元の理解不足が原因で、現在の学習内容が理解できなくなることがあります。例えば、「物質量(mol)」や「化学反応式」が理解できていないと、「酸化還元反応」の単元では教科書の例題レベルで苦戦します。学習のポイントは次の2つです。

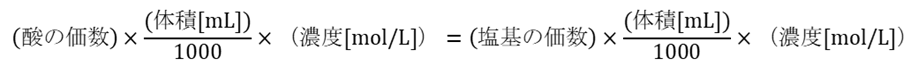

「酸から生じるH⁺の物質量と、塩基から生じるOH⁻の物質量が等しい」と説明できた人は、この公式をしっかりと理解できています。このように、公式の意味を自分の言葉で説明できるようになることを目指しましょう。余裕がある人は、公式を使うシチュエーションも合わせて覚えておきましょう。

理論化学は、実験や身の回りの現象を化学反応式や物質量などを用いて分析する分野です。化学の理論の発展の歴史的な経緯を学んだり、それらを用いた求値問題を扱ったりするのが特徴です。無機化学や有機化学の基礎にあたる内容も含むので、理論化学を理解することは、化学全体の理解の底上げと言えます。特に意識したい点は次の3つです。

1.公式や法則だけでなく、その前提条件も一緒に覚える

公式や法則だけでなく、それらが成り立つ前提条件を覚えることが重要です。例えば、気体の単元で学習するボイル・シャルルの法則は、気体の物質量が一定のときしか使えません。反応前後で気体の物質量が変化する場合は、気体の状態方程式を用いる必要があります。このように、同じような現象でも、状況によって異なる法則を適用する必要があるため、公式や法則の前提条件の理解が大切なのです。

2.図を活用して問題文を整理する

理論化学の問題では現象をイメージすることが大切です。文章だけでは分かりにくい場合は、図に描いて整理しましょう。例えば、滴定の実験過程を図に表すと、問題文の状況をより具体的にイメージできます。まずは、問題集や教科書の図を参考に、自分なりに図を描くことから始めてみましょう。

3.化学基礎の範囲も戻り学習の対象に

理論化学で扱う内容には、「化学基礎」の応用が多く含まれます。例えば、弱酸の電離平衡を理解するには、化学基礎で学んだ酸と塩基の知識が必要です。また、電気分解の問題は、化学基礎の酸化還元反応を理解していなければ解けません。そのため、理論化学の学習でつまずいた場合、化学基礎の理解が不十分な可能性があります。化学基礎に戻って復習すべきかどうかは、学校や塾の先生に相談するのがおすすめです。単元同士の関連は判断しづらく、すべてを復習するには時間が足りないことも多いからです。

無機化学は、理論化学、無機化学、有機化学の3分野の中で最も暗記量が多い分野です。ある程度の暗記は必要ですが、以下の2点を意識することで、より効率よく覚えることが可能になります。

1. 化学反応の原理を理解する

無機化学に登場する多くの化学反応式の多くは、実はすべてを丸暗記する必要はありません。一見、別々に見える反応式も、原理は同じということが少なくないからです。原理を覚えることで、複数の反応式を関連付けて覚えるのが効率のよい学び方です。

たとえば、「硫化鉄と希硫酸から硫化水素が発生する反応」と「石灰石と塩酸から二酸化炭素が生じる反応」の2つの反応は一見別ものに見えますが、どちらも「弱酸の遊離反応」という共通の原理で理解できます。つまり、原理を理解しておけば、1つ1つの反応を丸暗記する必要はなく、効率よく覚えられるのです。

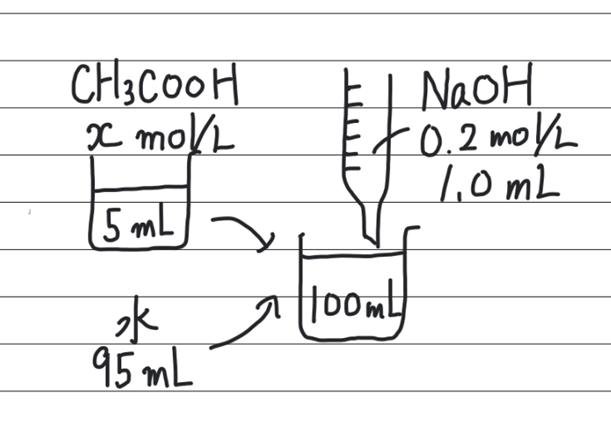

2. 語呂合わせを活用する

語呂合わせも効果的な暗記法の一つです。むやみに丸暗記するのは推奨できませんが、無機化学に出てくる物質の性質は、覚えるしかないものも少なくないからです。

たとえば、錯イオンを作る組み合わせや沈殿のできる条件などが挙げられます。錯イオンを作る組み合わせであれば、以下のような語呂合わせは有効です。

他にも自分で作ってみたり、ネットで調べてみたりするのもよいでしょう。

有機化学では、既知の物質や反応に関する知識だけでなく、実験結果から未知の生成物を推定する問題が出題されるのが特徴です。基本的な有機化合物をまずは覚えた上で、それを応用する力が有機化学には求められるのです。

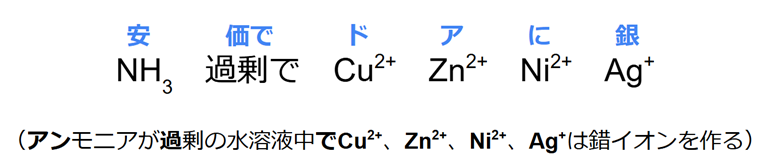

1. 系統図を自力で再現できるようにする

有機化学の学習では物質の名前と構造式を覚えた上で、さらに起こった反応を再現する必要があります。次の「白紙再現」という勉強法で系統図を再現するのが、効果的な学習法です。

教科書や問題集の系統図の要点を10分で覚える

白紙に覚えた内容を10分で再現する

覚えるときに用いた系統図と再現した紙を照らし合わせ、間違っていた部分を覚え直す

覚える分量に合わせて適切な制限時間を設定し、緊張感をもって取り組んでください。一気に大量の内容を覚えようとしないこともポイントです。次の図の系統図の分量であれば、上段と下段を分けて覚えても構いません。

2. 構造決定問題は、反応の特定と規則的な書き出しがカギ

構造決定問題は有機化学の総合力が問われます。いわば、有機化学の学習の総決算であり、必要な知識を適切なタイミングで活用する力が求められます。特に次の2つの点に留意して学習するようにしてください。

1つ目は分子の性質を示すキーワードを覚えることです。「臭素の色が消えた」というキーワードは「炭素間に二重結合または三重結合がある」ことを示します。このように、キーワードから分子の性質をすぐに思い出せるように、演習を通して知識を強固にすることが大切です。

2つ目は抜け漏れなく調べる方法を身につけることです。複数の構造が想定される場合、すべての可能性をもれなく調べる必要があります。数学の場合の数の「辞書的配列」のように、確実に漏れなく調べることを意識してください。時には抜けがあるにも関わらず正答してしまうこともあります。解答解説は丁寧に読み、自分の調べ方が適切であったかを検証することも大切です。

3.高分子化合物は図録を用いて覚える

高分子化合物は、暗記量が多く、複雑な計算問題が出題される分野です。有機化学の最後に学ぶので、多くの受験生にとって対策が手薄になりがちですが、近年の入試では出題が増える傾向にあり、油断してはならない分野といえます。高分子化合物の学習のポイントは図録の活用にあります。高分子化合物は、衣服の繊維やプラスチック製品など、身近な用途が多い化合物なので、図録で化合物を見たり、日常生活の経験と関連付けることで、知識が定着しやすくなります。

大学受験の化学では、高校1・2年生の間に基礎を固め、高3では演習に時間を割くのが理想です。まずは学校の授業や定期テストを有効活用し、積み残しなく理解していきましょう。ここでは、学年・志望別に具体的な勉強法を紹介します。

理系の場合、高3は演習が中心です。理系志望の高1・2にとって、化学の基礎を固めておくことが、高3の学習をスムーズに進めるための必須条件です。高1・2の学習のポイントを、授業のある期間と長期休暇に分けて解説します。

授業のある期間の学習

学校の授業を有効活用することが大切です。定期テストを目標に計画的に学習を進めることで、基礎固めを進めます。

毎回の授業の復習を徹底し、疑問点を次の授業に持ち越さないことが重要です。授業の日に復習できればベストですが、難しい場合も週末に1週間分まとめて復習することで、次の授業を理解しやすくなります。また、化学式や用語の定義を中心に、「授業前後の数分間で復習する」習慣をつくるのがおすすめです。試験前にまとめて学習するのではなく、普段から学校の授業にあわせた学習を心がけてください。「授業前後の数分間はこれまでの授業で出てきた用語を確認する」などのルールを決めて、学校進度に合わせて覚えていきましょう。

授業中は、先生の口頭説明を積極的にメモしましょう。特に原理や直感的には理解しがたい現象は、字義的な定義だけではなく、感覚的な理解が必要になることが多く、口頭説明のメモが大いに役立ちます。例えば、「酸素原子と水素原子の電気陰性度の差によって水が分極する」という内容は、「水素原子よりも酸素原子の方が電子が欲しいので、電子対の位置が偏って少し帯電する」などのイメージしやすい言葉で説明されることがありますが、こうした口頭の説明は板書には残らないことが多いものです。そのため、授業では学校の先生の発言もノートに残すようにしましょう。

長期休暇期間の学習

化学は単元同士の関連性が高いので、積み残しは厳禁です。長期休暇期間は苦手分野の克服に注力してください。問題集をすべて解きなおすには時間が足りないことも多いので、まずは定期テストを解き直し、復習すべき単元を明確にします。その後、特に苦手な単元から順に復習します。まずは問題を解く前に、教科書や授業ノートの知識を復習しましょう。化学が得意な人や難関大学を志望している人は、この期間に教科書傍用問題集の発展問題まで仕上げると良いでしょう。

高校3年生の夏休みまでは、教科書傍用問題集および入試標準レベルの内容の定着を優先しましょう。この期間に基礎を固めることで、秋以降の過去問演習の効率が効率的に進められます。また、化学を得点源にしたい人や難関大学を目指している人は、問題集に加えて、駿台文庫の『原点からの化学』のような、高校化学の内容が網羅的かつ深く説明されている参考書を1冊取り入れてみてください。疑問点の解消に活用し、公式や解法の詳細な前提条件や、周辺知識の理解を深めましょう。

夏休みには、過去問の分析を行いましょう。化学は、頻出単元や論述問題の有無などの出題傾向が大学によって大きく異なるため、志望大学に合わせた対策が有効だからです。志望大学の過去5年ほどの出題傾向を確認したうえで、過去問を1年分解きます。この演習の目的は、夏以降の学習方針を明確にすることです。得点は気にせずに、出題傾向の把握に重きを置きましょう。夏休み時点でまだ化学の履修が終わっていない場合でも、必ず過去問には目を通しておくようにしましょう。学校でまだ習っていない単元が志望校で頻出の場合は、学校のテスト勉強に合わせてより発展的な問題も演習するような、学習計画の修正が可能になるからです。

10月以降は、本格的な過去問演習を開始しましょう。「過去問を解き、失点の多い単元を復習し、次の過去問を解く」というサイクルを繰り返します。化学は、まだ学習が行き届いていない単元もあるのが普通です。過去問演習を通して、1つずつ苦手をつぶしていくことを心がけてください。過去問演習のサイクルで復習すべき単元は、次の手順で判断します。

制限時間がある場合の得点と、時間無制限で解いた場合の得点をそれぞれ算出する

時間無制限でも解けない問題の多い単元を中心に復習し、必要に応じて問題も解き直した上で、次の過去問演習に進みます。復習の時間が限られている場合は、問題集の例題を解き直すのが効率的です。

国公立大学文系志望の人は、共通テストで化学基礎を受験します。化学基礎は、教科書傍用問題集レベルからの出題が7割程度ですので、高1以降の定期試験対策がそのまま共通テスト対策に直結します。文系国公立大学志望の場合、高3では化学基礎の学習に時間を多く割きづらいものです。高2までの定期試験対策を徹底することで、先取りして共通テスト対策を終わらせるのがもっとも効率の良い学習といえます。

高校1年生で化学基礎の学習を一通り終えた後に文系選択をした場合、学校で化学基礎の授業がないことがあります。その場合は、自分で計画的に学習を進めましょう。1〜2週間に1回程度、センター試験の化学基礎の過去問を解きましょう。短時間で化学基礎の単元を一通り復習できるため、他の科目の学習時間を圧迫せずに、効率よく復習できます。

高校3年生の夏ごろからは、共通テスト対策用のマーク式問題集に取り組み、本番形式で演習を進めましょう。秋ごろからは、過去問に取り組む頻度を徐々に増やし、実際の試験形式に慣れることを目指してください。

定期テスト対策は、教科書やノートの暗記に注力しがちです。確かに暗記は必要ですが、出題パターンを知らないと、覚えるべきポイントが曖昧になり、必要以上に暗記量が増えてしまいます。そのため、できるだけ早く問題に触れ、出題パターンを把握することが、効率的なテスト対策に必要なのです。

高得点を狙うためには、問題集を2周することが必要です。1周目は試験1週間前までに終わらせましょう。この段階では正解、不正解にこだわらず、解説から学ぶことに注力してください。化学の問題集の解説には、周辺知識が書かれているので、正解していた問題でも必ず解説を確認しましょう。また、解説を読んでもわからなかった問題は、友人や学校の先生に質問し、疑問を解消しましょう。「同じ問題なら解ける」状態が1周目のゴールです。試験前の1週間は問題集の2周目を進めます。解説を見ずに、自力で答えを導けるかを確認しましょう。

化学が苦手な人の学習でまず見直してもらいたいのは、学校や塾の授業の受け方です。必要な知識をまとめて習得できますし、教科書の内容を噛み砕いて説明してくれるため、自分で参考書で学ぶよりも効率よく理解できることも多いです。授業をより効果的に活用するコツは「ちょっとした予習」を取り入れることです。

まずは、授業の前日に教科書を5分読むことから始めましょう。つまずきそうなポイントを把握して授業を受けると、圧倒的に授業を理解しやすくなります。特に、教科書のまとめページを読むのがおすすめです。まとめページには、単元の全体像や重要な知識など、授業前に把握しておきたい内容が整理されているため、効率的に予習ができます。教科書を読むときには、わからない箇所に下線をひく、段落ごとに〇(理解できる)や✕(わからない)の印をつけておくなど、わからない点に印をつけながら読むようにします。授業を受けるときに、特に集中して聞くべき箇所を明確にしておくのが目的です。

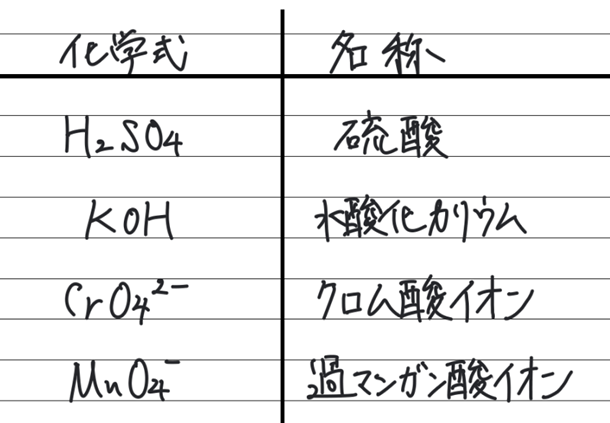

読むだけの予習に慣れてきたら、知らない化学式と名称を覚えましょう。忘れていた化学式をノートやルーズリーフにまとめて、自分専用の化学式リストを作るのがおすすめです。ページを縦に2つに分けて、左側に化学式、右側に名称を書き込みます。片側を隠してテストを繰り返しましょう。特に、物質の名称をみて、化学式がすぐに書けるかどうかは重点的に確認してください。テストでは、「硫酸と水酸化カリウムの中和反応の化学反応式を書け」のように、自力で化学式をかける前提でその単元の知識を問う問題が出題されます。そのため、単元の内容は理解していても、化学式を覚えていないと正解できないからです。

共通テストの化学は対策が必須です。出題形式や傾向に特徴があり、事前に念入りな対策が求められます。また思考力が問われる傾向が強く、基礎知識を覚えているだけでは高得点を取ることはできません。ここでは出題傾向をふまえ、試験の戦略や普段の学習方法を具体的に解説します。

共通テストの理科は、『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』(2つの基礎科目を選択解答)、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』の5科目から最大2科目を選択して受験できます。出願方法は、次の4つのパターンに分けられます。

文系の受験生はパターン1、理系の受験生はパターン2か3を受験校にあわせて選択することが多いです。

共通テストの理科は、出願後に受験科目数を変更できません。また、大学によっては、共通テストで受験すべき教科が指定されている場合があります。出願前に志望校の募集要項を確認し、必要な受験科目と教科指定の有無を把握しておきましょう。

『化学基礎』は、基礎4科目の中では、計算が多く、暗記は比較的少ない科目です。また、教科書レベルの出題が中心で、定期テスト対策が本番に直結します。そのため、学校で化学基礎の授業がある人は、学習をスムーズに進めやすいでしょう。

一方、『化学』を含む専門科目4つは、二次試験に向けた学習が本番に直結します。『化学』を選択するかどうかは、志望大学の二次試験で必要な科目を考慮して選ぶとよいでしょう。

共通テストでは60分の試験時間で、『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』から2つを受験します。2つの科目の時間配分も重要ですので、大問ごとの傾向を知り、対策を考える必要があります。ここでは、化学基礎の出題傾向とその対策を紹介します。

【第1問】

第1問では、学校の問題集の発展レベルまでの内容が、単元を問わず幅広く出題されます。高得点を狙うためには、苦手な単元をなくし、全体をバランスよく学習することが大切です。一つ一つの問題の難易度はそれほど高くないため、特定の単元を極めるよりも、穴のない知識が身についている状態を目指しましょう。

【第2問】

第2問では、多くの受験生にとって未知の内容を化学的に分析する問題が出題されます。この形式の問題で得点するには、リード文から単元を特定する力が重要です。例えば、2024年の問題では、宇宙ステーションの空気制御システムに関する内容が出題されました。一見、馴染みのないテーマですが、「電気分解」というキーワードから、「酸化・還元反応」の知識を活用すべき問題であると判断できます。このように、リード文を適切に読み取り、どの単元の知識を活用すれば解けるかを考える習慣をつけましょう。

共通テストの『化学』では、理論化学、無機化学、有機化学がバランスよく出題されます。グラフを用いる問題や、見慣れないテーマの問題を通して、知識と同時に思考力が問われるのが特徴です。

加えて、共通テストの化学は、時間制限が非常に厳しい試験です。60分の試験時間に対して、2024年度の試験ではマーク数が31個、2025年度は34個でした。均等に時間を配分するとすれば、1つのマークあたりにかけられる時間は約1分40秒しかありません。思考力を問う問題は2分以上かかることも多く、事前に時間配分の戦略を練っておくことが必要です。

まず大問ごとに目安の時間を決めましょう。例えば、計算問題が多い理論化学の大問に15分、知識問題が中心の無機化学や高分子化合物の大問に10分程度を目安にするのがいいでしょう。

最適な時間配分は個人の得意単元や苦手単元によって異なります。適切な時間配分を見つけるには、まずは均等に12分ずつ配分し、模試や過去問演習を通して調整していくのがおすすめです。テスト後に実際にかかった時間を分析し、時間配分を調整し、次のテストに臨みます。調整を重ね、本番までに自分なりの戦略を決めてください。

時間が不足する場合は、知識問題を素早く解くことを意識してください。計算が不要なので、知識問題は1分以内で解くことを目指します。分からない問題に不要に時間をかけないように、「1分以内に決断する」「残った時間で見直しをする」練習にも意識的に取り組むようにしてください。

化学は、大学によって出題形式や傾向が大きく異なります。高得点を取るためには、志望校の過去問を分析し、大学に合わせた学習を進めることが必要です。ここでは、東大、京大、医学部などの特徴を紹介します。

東京大学の化学は、大問3つで構成されており、各大問はさらに2つ以上の小問に分かれる出題が多いです。それぞれの問題の難易度の高さに加え、問題数や解答形式にも東大特有の傾向が見られます。以下の3つの戦略的に対策を検討してください。

京都大学の化学は、4つの大問で構成されています。長いリード文の穴埋めを通して、未知の現象を段階的に考察する問題が出題される傾向にあります。さらに、大問ごとの出題傾向が比較的固定されているのも特徴です。頻出の単元が苦手な場合は、受験年の夏までに克服しておきましょう。

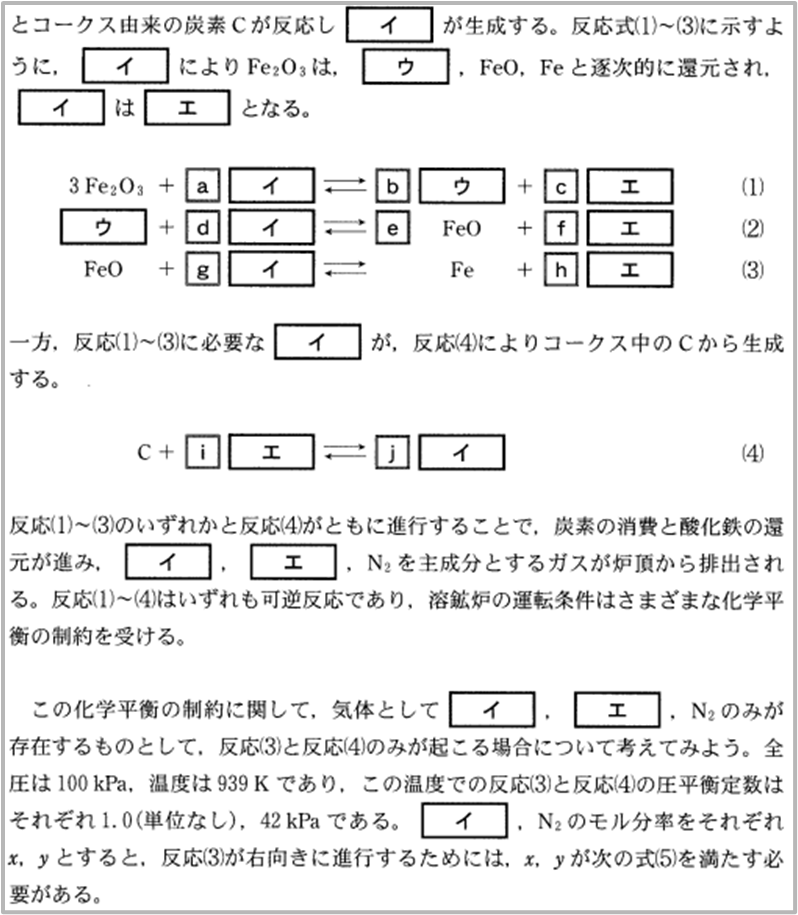

第Ⅰ問・第Ⅱ問では、理論化学と無機化学の融合問題が多く、化学平衡や結晶格子、電気化学のテーマが頻繁に扱われています。これらの基礎をしっかり固めた上で、異なる分野との融合問題への対策が重要です。例えば、2022年の第2問では、鉄の精錬と化学平衡が組み合わされた問題が出題されました。このような融合問題は、一般的な問題集では十分にカバーできないため、早期からの過去問演習がおすすめです。

第Ⅲ問では、有機化学、特に構造決定の問題が頻出です。リード文の内容を理解する難易度が高いだけでなく、化合物の立体構造など、発展的な内容についての考察も求められるのが特徴です。また、見慣れない化学反応を用いた問題も登場します。しかし、リード文を丁寧に解釈し、構造決定や生成物の予測ができれば、決して解けない問題ではありません。過去問演習では、リード文の解釈にも重きを置きましょう。模試でも見慣れない化学反応が扱われた場合は、重点的に復習しておきましょう。

第Ⅳ問では高分子化合物、とりわけ天然高分子が頻繁に取り上げられます。立体構造の記述だけでなく、理論化学的な考察も求められます。

このように、京都大学の化学は各大問の出題傾向がはっきりしているため、解く順番や時間配分の戦略が重要です。有機化学が得意なら第Ⅲ・Ⅳ問から取り組むといった作戦も有効でしょう。

東京科学大(旧 東工大)の化学は、120分間で3つの大問を解答する形式です。各大問は独立した5つ程度の小問に分かれ、問題文は短めです。かつては非常に難しい出題が続く時期もありましたが、近年は入試標準レベルの問題が中心です。普段の学習から、教科書の基礎知識の丁寧な習得を意識してください。入試対策でも、基本的な知識の確認と標準的なレベルの計算問題を中心に進めるので十分です。

東京科学大の化学は、答えのみを解答するのが特徴です。計算問題では部分点がないことに注意しましょう。選択肢問題にも注意が必要です。東京科学大の選択肢問題は「6つ程度の選択肢のなかから、1つまたは2つを選ぶ形式」のため、消去法だけでは正解できません。1つの問題で複数の単元の知識が幅広く問われるので、苦手分野をつくらないことが重要と言えます。

対策には、センター試験の化学の過去問が活用できます。週1回のペースで制限時間は気にせずに解きます。計算問題は、答えの選択肢を隠して取り組みましょう。また、知識問題は正誤判断の理由を文章で書き残しておきます。その後、答え合わせのときに、自分の書いた理由を解答解説と丁寧に比較します。

過去問演習は早めの開始をおすすめします。具体的には、高校3年生の夏休みから着手するのが理想的です。東京科学大特有の形式の問題には触れる機会が少ないことに加え、近年の問題は教科書傍用問題集と難易度が近く、早い時期から取り組みやすい内容が多いためです。また、学校で習っていない単元がある場合でも、過去問演習は開始できます。有機化学が未習の場合は、理論化学と無機化学だけを先に取り組んでください。直近5年間の過去問は本番と同じ制限時間で解くために残しておき、それよりも前の年度の過去問を問題集的に解くようにしましょう。

医学部入試では、理科は2科目の選択が一般的です。化学は選択が必須とされていることが多く、受験において重要な科目と言えます。

出題傾向は大学によって異なりますが、共通して時間制限が厳しいという特徴があります。リード文付きの見慣れない出題もあり、時間との戦いのなかで効率よく得点する力が求められます。まずは標準的な問題を素早く解くことが必要です。普段の学習から解答解説を丁寧に読み、より速く解く方法を追求してください。

医学部対策としては、問題演習中心の学習ですが、並行して知識の確認をしたり、解法のアップデートをする必要があります。最初に覚えた解法が、医学部受験レベルの難問には通用しなかったり、非効率になることが少なくありません。模範解答の読み込みに大いに時間をかけ、より洗練された解法を身につけることが、効率よく得点する力につながります。また、医学部では、難易度の高い選択肢問題が単元を問わず出題されることが多いです。模範解答を読み込む際に不安を感じた暗記内容については、その場ですぐに教科書や参考書で確認して覚え直すようにしましょう。

加えて、私立大学や単科大学の医学部では、アミノ酸の構造式など、他の大学では必須ではない知識を求められることがあります。これらは志望大学が決まった後、過去問演習を通して対策を進めるので十分です。知らない知識が出題されることもありますが、必ずしも暗記する必要はなく、リード文から的確に推測する力が求められるケースも少なくありません。覚えるべきか学習の方針に迷った場合は、学校や塾の先生に質問するようにしましょう。

多くの薬学部は英数理の3科目で受験します。理科については、特に私立大学では、ほとんどすべての大学で化学が必須科目として設定されています。中には、化学の配点が数学や英語よりも高い大学もあります。これは、薬学の基礎となる知識として、化学の理解が不可欠であるためです。

薬学部の化学では、理論化学や無機化学に比べて、有機化学の出題量が多いのが特徴です。有機化学では構造決定や高分子化合物など、幅広い範囲が出題されます。特に、芳香族化合物の構造決定や生体関連の高分子化合物について重点的に学習する必要があります。これらの単元は、学校で学習する時期が遅いことも多いので、学習が後手に回りやすいです。薬学部志望で、有機化学の学習が高3の後半になってしまう場合は、塾や講義系の参考書、動画授業で先取りも得策です。

自分で先取りを進める難しさは、ペースメイキングにあります。学校や塾にペースメイキングを期待できない分、しっかりと自律し計画的な学習をする必要があります。まずは、参考書や動画授業の学習スケジュールを組みましょう。

学校の授業のように、曜日ごとにスケジュールを立てるのがおすすめです。例えば、週2回(月・木)の参考書学習や動画受講、週2回(火・金)の問題演習、週末に1回小テストをする、というように決めることで、ペースを守りやすくなります。自学の場合、理解度を確認しながら進めることも重要です。前週に解いた問題から、数問抜粋してもう一度解き、忘れている内容を復習しながら、学習を進めるようにしてください。

化学の面白さは実生活とつながるところにあります。化学を学び、目に見えない仕組みを知ると、これまでただ不思議だった現象に理由付けをして、説明できるようになります。現象を説明できると、これから起こる未来を予想したり、ユニークなアイデアを考えたりすることにつながるのです。

例えば、手についた油性インクは水で洗うよりも、消毒用アルコールで拭くと速く消えます。また、凍らせたスポーツドリンクは解け始めの方が甘く感じます。こうした身の回りの現象に対して、自分なりに仮説や論理を考え、検証するのが化学のおもしろさです。この「仮説を立てる力」は、理系の専門家として生きる人に役立つだけではありません。仮説を立てて実行しそれを検証することは、まさに「生きることそのもの」です。化学の学びは、きっと皆さんの人生を豊かにする一助になるはずです。

化学の難しさも「仮説」を扱うことに尽きます。対象が目に見えない原子や分子であるがゆえに、その挙動を正確に理解することは困難を極めます。試行錯誤を繰り返しながら、長期的に自身の理解を深めていくしかありません。あたかも様々な楽器の音が重なり合って音楽を奏でるように、多角的な学習を通して、自ら納得のいく理解を築き上げていくしかないのです。

このように、化学の面白さは「積み上げ」にあります。小さな一歩を積み上げていくことを通して、世界をより豊かに、解像度高く見ることができるようになるのが、化学の学習の醍醐味なのです。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト