執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

共通テストの国語は、国公立大学志望学生であれば、理系学部志望学生も受験が必要で、ライバルと差がつきやすいポイントでもあります。ここでしっかりと得点しておくことが、個別試験受験に向けて心のゆとり、落ち着きにつながります。共通テストならではの解法のコツ、また確実に得点するための勉強法を学んでいきましょう。

| 現代文 | 古文 | 漢文 | |

| 満点 | 110点 | 45点 | 45点 |

| 試験時間 | 90分 | ||

| 大問数 | 3問 | 1問 | 1問 |

センター試験の国語では長らく、文章を論理的に理解する力が求められてきました。筆者の主張や論理展開を、語彙や構成、表現などから適切に読み取る力です。しかし共通テストに移行してからは、1つの大問に複数の資料が掲載されたり、内容の比較・考察したりする問題が導入されるようになりました。

このことから、国語の共通テストでは、従来の受動的な読解だけでなく、主体的に読み、自分なりに考える力がより重視されたことを意味します。この傾向が一層明確になったのが2025年度です。問題数は5題、試験時間は90分に変更されました。第3問に実用的な文章が加わり、文章の種類や構成も多様化しています。

試験時間が延びたとはいえ、国語では依然「時間が足りない」と感じる受験生が多いのではないでしょうか。得点を伸ばすには、出題傾向を理解し適切な時間配分や読解のスピード感を把握すること、そして問題の形式に慣れておくことが不可欠です。まずは、各問題の特性を詳しく見ていきましょう。

あるテーマに対する筆者の主張が論理的に展開された文章を指します。代表的なのが評論文で、毎年必ずといってよいほど出題される重要分野です。評論文で最も問われるのが、筆者の主張を言い換えた表現を見抜く力です。加えて、筆者の主張に至るまでの論理の組み立て方にも注目する必要があります。

例年4,000字前後と文章量も多めであり、読解力にあわせて集中力も求められます。さらに、問題の選択肢の1つ1つが長いことも特徴です。漢字の知識もこの大問で問われます。スピード感と主体的な考察力、その両方が高水準で求められます。

小説、詩、随筆などが文学的文章に該当します。評論文と並び、小説は共通テストで頻出の文章です。登場人物の心情の変化を丁寧に読み解くことが最大のポイントです。物語の時代や場面設定もさまざまで、現代ではない時代設定のものも扱われます。自分の価値観や経験から想像するのではなく、登場人物の性格や関係性、情景描写や比喩などの表現技法を適切に読み取る論理的な読解が求められます。

図表やグラフを中心に構成された大問です。第1問・第2問とは性質が大きく異なり、複数の資料を組み合わせて読み解く点が最大の特徴といえるでしょう。設問では、図表やグラフそのものに加え、それらに関連する文章も提示されます。つまり、複数の情報を短時間で比較・整理しながら、与えられた情報の全体像を把握する力が求められます。

資料同士の共通点や相違点から資料が提示されている意図を見抜くなど、論理的な読解力に加え、主体的な情報整理の姿勢が得点の鍵となります。文章量自体は他の大問ほど多くなく、問題数も5問前後と少なめです。高得点を目指すのであれば、第3問は短時間で対応することを目指しましょう。

第4問の古文は全45点になりました。そのうちおよそ15点分で基礎知識が問われ、残り30点分で読解力が問われます。この傾向は過去の共通テスト、およびセンター試験から変わっていません。

安定して得点するためには、まず単語・文法などの基礎知識を確実に習得しておきましょう。知識の有無がそのまま得点に直結するケースも少なくないからです。ただし、単なる知識の丸暗記では読解問題に太刀打ちできません。特に和歌の解釈問題では、文脈を踏まえた理解が求められます。

さらに近年では文章全体の理解や、そこからさらに議論を深めるような設問も多く見られます。高得点を狙う場合、古典常識の活用も効果的です。地道な知識の積み上げと、それをもとにした確かな読解力の両立が、古文攻略の鍵といえるでしょう。

第5問の漢文も、配点が45点に引き下げられました。近年は複数の漢文を読み比べる構成が特徴的です。詩とその解説文の組み合わせや、同一テーマに対する異なる見解の比較に関する文章などが出題されています。

形式に関わらず得点するには、柔軟な読解力が欠かせません。その土台となるのが基礎知識、特に句法の暗記です。句法をしっかり身につけていれば、訓読のスピードが向上し、白文への訓点付け問題にも対応しやすくなります。また、文構造を正確に把握できるようになり、文章全体の流れを的確に捉えることができます。古文と同様、知識の蓄積とその活用こそが、漢文対策の核心といえるでしょう。

高得点を狙うには緻密な準備が欠かせません。共通テスト特有の出題傾向に慣れ、時間配分を決めておく必要があります。理系志望の受験生にとっても国語は差がつきやすい教科で油断できません。

2025年度共通テストの国語は、平均点が126.67点と昨年度より約10点上昇しました。要因の一つとして、今年度は新たに実用的な文章が加わったものの、それ以外に大きな出題傾向の変化が見られなかったことが挙げられます。特に第3問については、模試や予備校の予想問題と大きな差がなく、受験生が十分に準備できる材料がそろっていたことが平均点上昇につながったと考えられます。各予備校のリサーチを活用し、計画的に学習を進めた成果が表れたといえるでしょう。また選択肢の数が5つから4つに減った点も無視できません。設問数が増えた一方、選択肢を吟味する負担が軽減されたため得点の底上げが起こったと考えられます。

大問別に見ると、最も得点率が高かったのは第2問の小説です。問5を除く全設問で正答率が7割を超えました。第1問と第3問も6割を超えており、現代文は全体的に難易度が下がったといえるでしょう。

一方で、第4問と第5問の古文・漢文は正答率が5割台と比較的低めでした。しかし、この数字をもって「古典が難しかった」と結論づけるのは早計です。国公立大学の理系学部や私立大学の共通テスト利用入試では現代文のみを合否判定に用いるケースも多く、古典を必要としない受験生の得点も含まれているためです。実際に難関大学をめざす層に限れば、古文・漢文の得点率はさらに高い水準にあると心得ておきましょう。

では、受験生は共通テスト国語でどの程度の得点を目標にすべきでしょうか。国公立大学を志望する理系受験生であれば、目標はずばり160点です。

第3問の実用的文章、第4問の古文、第5問の漢文は確かな知識を身につけることで安定して得点することが望めます。9割以上を目標に演習を重ねましょう。一方で、第1問と第2問は文章のテーマによる得意・不得意も大きく、満点を取るのは至難の業です。ここでは7~8割を確実に取る力を養うことが大切です。難関大を志す受験生はまずこの得点率を目安に自分の状況を分析してみましょう。

「理系は一次試験の傾斜が低いから」といった油断は禁物です。大学入試は1点差で合否が決まる世界だからです。さらに、東京大学や京都大学などでは理系でも二次試験に国語が課されます。難度は当然共通テストを大きく上回るので、共通テストで安定して160点を取れる実力が、二次試験突破の基盤となるのです。

共通テストの国語は、問題の難度だけでなく時間配分にも悩む受験生が多いでしょう。一般的に、漢文や古文は演習を重ねることで知識と読み方が定着し、時間短縮がしやすい分野です。そのため、文章量が多く設問数も多い第1問・第2問(現代文)にやや多めの時間を割くのが理想的です。

一方、第3問の実用的文章は情報量が多いものの設問数は少ないため、短時間で効率よく解き進めたいところ。高得点を狙うための時間配分の目安としては、第1問・第2問でそれぞれ20〜25分、第3問で10分、第4問・第5問で15〜20分がバランスのよい配分といえます。得意・不得意を考慮し、解く順番を工夫するのも効果的です。もちろん個人差はありますので、まずはこの目安を基準に練習を重ね、自分に合ったペースや解答順を見つけていきましょう。

ここでは現代文、古文、漢文の勉強方法を具体的に紹介していきます。国語は他の科目に比べて得点の上げ方がわかりづらいと思われがちです。しかし、正しいやり方を継続できれば確実に得点はあがります。

現代文の読解に求められるのは、素早い情報処理力と、文脈同士の関連を見抜く思考力です。共通テストのように文章量が多い場合は、頭の中で大筋を整理しながら読む力を身につける必要があります。そこで大問1・2でおすすめなのが、意味段落ごとに「見出し」をつけながら読む勉強方法です。

見出しは主語と述語を含む一文で、30字前後を目安にまとめます。

問題文の文章を意味段落ごとに区切り、各段落を5分程度で見出しを書いてみてください。すべての意味段落に見出しをつなげると簡易的な「要約」が完成します。解答・解説に要約が載っていれば、それと照合するのもとてもよい勉強になります。

ポイントは「段落のキーワードを正確に捉えられているか」「主語と述語の関係が自然か」の2つです。意味段落に区切るのが難しい人は、起承転結の4つに分けても構いません。続けることで文章の全体像がつかみやすくなり、読解スピードの向上を実感できるはずです。

長い選択肢を活かした解き方の練習も効果的です。

句読点ごとに選択肢を区切ることで各部が比較しやすくなり、取捨選択の速さ・正確さを磨くことができます。「どの選択肢も似ているように思える」という悩みがある方におすすめの学習法です。

ただし、選択肢の比較ばかりに頼るのは危険です。選択肢主導の受動的な読み方では、文章中にない表現に惑わされたり、因果関係の誤りを見抜けなかったりする恐れがあります。

高得点をめざす人ほど意識したいのが、選択肢を見る前に自分なりの想定解を思い浮かべる姿勢です。そのためには、読み取った情報の関係を整理する習慣が欠かせません。要点を図式化したり、200字以内・15分程度で文章全体を要約したりする練習を取り入れてみましょう。特に図式化は第3問の資料読解対策としても有効です。解答時間の短縮にもつながります。

現代文の勉強法はこちらの記事も参照してください。

「大学受験の現代文勉強法 学び方で伸びる!4つのポイント」

古文対策は高校入学と同時に始めるのが理想です。高3になると古文には時間を割きづらくなります。受験生は、英語・数学・理科・地歴の学習が優先されがちなので、古文は高1・高2での学習が重要です。重要単語・文法・古典常識などを一通り身につけることで、高3からの実戦的な演習に対応するのが、基本的な古文の学習と考えてください。知識は読解の基礎体力。早い時期に定着させることが、後々の得点力につながります。

早期習得のポイントは「暗記」と「実践」をバランスよく行うことです。暗記ばかりに偏ると、応用が利かず得点につながりません。実際に使える知識の習得をめざさなければなりません。このためにおすすめなのが、知識を再現する学習法です。教科書やプリントをコピーし、右側に文法・単語、左側に現代語訳、そして余白に背景知識や作品情報を書き込みます。全文への書き込みが終わったら、ノートや解説冊子の全部訳の比較してください。何も見ずに解説冊子を再現するつもりで取り組むと、理解と記憶の両面が強化されます。

高3以降は長文読解を中心に、速読力を鍛える段階です。大学入試で通用する速読力には、文章の正確な解釈に加え、背景知識や経験値を含めた総合的な判断が必要です。解説を読み込み、自分の判断と本文中の根拠を照らし合わせて確認しましょう。出題頻度の高い和歌も要注意。直訳できるだけでは不十分で、文脈や登場人物の心情を踏まえた解釈が求められます。語彙・文法・常識を生かして精読力を磨き、徐々に速読へとつなげることが、理系受験生の得点アップの近道です。

古文の勉強法はこちらも参照

「大学受験の古文勉強法 安定した得点源にするために」

漢文の学習においても、まずは基礎の徹底が欠かせません。高1・2の段階で「句法」を確実に定着させておくことが、その後の得点力に直結します。「否定」「疑問・反語」といった基本句法に加え、難関大を志望する受験生は「比較」「限定・累加」「抑揚」などの応用句法まで精通しておきたいところです。句法は単なる暗記項目ではなく、文意を読み解くための武器です。英語の構文のように、例文の中で用法を確認しながら、文脈とともに理解していくトレーニングをくり返しましょう。

再読文字や置き字も軽視できません。句形とあわせて覚えていくために、白文の書き下しと現代語訳を並行して行うと効果的です。古文と同じく書き込みのない教材やプリントのコピーを用意し、書き出しと訳ができるか、一文ごとに確認していきましょう。句法への深い理解は、選択肢を素早く適切に取捨選択する技術にもつながります。「句法」が得点力の基盤になると捉えておいてください。

さらに近年は、漢詩の出題が増えています。形式や押韻、対句の仕組みは必ず確認しておきましょう。

高3以降は、文章の展開を予測しながら速読する練習に移ります。リード文や注釈を手がかりに、引用や逸話と筆者の主張を区別して読むのがポイント。文構造への理解が深まることで、難度の高い訓点問題や構造把握の設問にも対応できるようになります。「句法」と「構造」への理解を活かした対応が、安定して高得点をとることにつながるのです。

具体的な漢文の勉強法はこちらの記事も参照してください。

「大学受験の漢文勉強法 高得点獲得と志望校別対策のポイント」

得点を伸ばす受験生は、参考書・問題集選びにも戦略があります。基礎固めから実践演習まで、現代文・古文・漢文それぞれで実力を底上げできる最適な教材で効率的に得点力を磨いていきましょう。

共通テストで高得点を目指すうえで、現代文では漢字の失点は絶対に避けたいところです。

基礎固めにおすすめなのが『生きる漢字・語彙力』。最頻出の漢字から紛らわしい読み・書きまで幅広く網羅されており、一問ごとに意味や関連語の解説が付いています。効率よく覚えられる構成で、短時間でもしっかり知識を定着させられるのが魅力です。

語彙と背景知識をまとめて強化したい人には『生きる現代文キーワード』がおすすめ。特に第1章は共通テストに特化した重要語が中心で、学習初期から直前期まで長く活躍します。テーマ別の解説で、文章理解の幅を広げられる点もポイントです。

さらに理系志望の受験生には『生きる現代文 随筆文・小説語句』を強く勧めます。第2問の小説や随筆対策に特化しており、語彙だけでなく、感情や情景のとらえ方も学べます。また共通テストの出題形式に沿った形式で学べるため、実戦力の養成にも最適です。

読解法の定着には『現代文読解基礎ドリル』が心強い味方。各章で1つのテクニックを習得し、すぐに類題で練習できる構成になっています。テクニックの網羅性も高く、「読み方がわからない」という人はぜひ取り組んでみてください。

そして本番を見据えた総合演習としては、『短期攻略シリーズ』が最適です。近年の出題傾向を踏まえ、第3問の実用的文章の対策まで万全に仕上げることができます。

古文の単語学習には『日々古文単語帳365』がおすすめです。毎月約30語ずつの学習ペースが設定されており、高1の初期から共通テスト直前まで使えます。

まずは高1の間に一通りの単語を学習し、高2では苦手な単語や品詞に絞って何度も覚え直すと効率的です。高3では辞書のように、見出し語以外の関連知識の復習とあわせて活用するとよいでしょう。豊富なイラストでイメージとともに覚えやすく、複数の意味をまとめて整理できるのも魅力です。また付録の古典常識も充実しており、語彙・背景知識の両面を効率よく身につけられます。

文法の入門書としておすすめなのが『古典文法10題ドリル基礎編』。短い例文で要点を確認しつつ、章末の「名作に親しむ」では実際の作品を題材に文法知識の利用方法が確認できます。古文の世界観に慣れながら知識を定着させるのに最適です。

ある程度文法を学び終えた人には、『古典文法10題ドリル古文実践編』がよいでしょう。共通テストや二次試験の過去問をベースにした問題で、より実戦的な演習ができます。

単語や文法の知識を読解に結びつけたい人には『古文解釈の方法』を利用してみてください。実際の文章の中で、文法・単語の知識を読解に活かす方法が、具体的な解説と例題で示されています。知識を使った古文の読み方を身につけたい人に特におすすめです。

総合演習には『短期攻略シリーズ古文編』を活用しましょう。複数テキストや対話形式など、共通テスト特有の設問形式を重点的に練習できます。10項目の「合格のカギ」も必読です。

最も重要な句法の学習には、『古典文法10題ドリル 漢文編』がおすすめです。基本的な句法から応用まで幅広く扱われており、短文を使って実践形式で学べるのが魅力です。

入試を意識した「チャレンジ問題」も収録されており、句法ごとに理解を定着させることができます。

さらに再読文字や置き字、漢詩の要点を学べる章もあり、文法知識とともに読みの感覚を磨ける構成です。付録の重要語一覧は品詞別に整理されており、語彙の復習にも最適。まさに漢文の基礎を一冊で網羅できる問題集といえるでしょう。

より深い読解力を養いたい人には、『合格への漢文パズル読解』がぴったりです。訓読のルールや漢詩の読み方など、漢文特有の文構造を「パズルを解くように」学べる一冊で、10題の実践問題を通して、読解のコツをその場で確認できる点も大きな強みです。

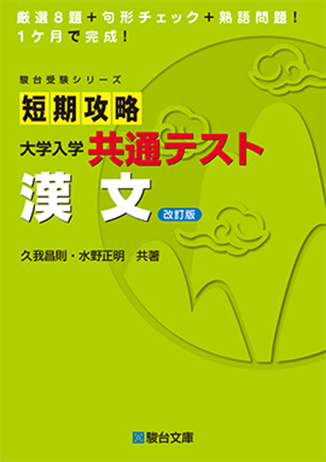

読解の基礎を固めたら、仕上げとして『短期攻略シリーズ 漢文編』に取り組みましょう。共通テストの傾向に沿って構成されており、頻出句法や重要語の最終確認にも最適です。過去問の分析を通して出題形式に慣れながら、得点力を確実に高めることができます。共通テスト直前期のお守り的一冊として、ぜひ手元に置いておきたい参考書です。

共通テスト直前期は、どの科目も実戦的な演習が中心になります。本コラムで紹介した問題集や、共通テスト予想問題を活用してください。また過去問や予想問題は必ず90分計って本番同様の形式で解くようにしましょう。

ただ解くだけでなく、演習記録を残し「振り返り」の質を上げることが得点力アップの鍵です。大問別に得点の記録をつけ、伸びしろのある分野を把握します。

特に重点的に対策を考えるべきは、現代文の漢字・語彙、古文・漢文では単語や句法など短期間で得点アップの見込める知識分野です。その中でも漢文は短期間でももっとも成果が出やすい分野です。句法と文構造を再確認するだけでも正答率が大きく変わります。

時間配分の見直しも欠かせません。最初は第1問20分、第2問20分、第3問10分、第4問15分、第5問15分、見直し5分(残りの5分は苦手な大問に追加)を目安に始め、実際の演習結果をもとに自分に合ったペースを探っていきましょう。時間配分(や解く順番)は人によって異なります。時間を記録し、微調整を重ねることで、自分にとってベストな時間配分を見つけることができます。

国語は一問の配点が高く、実力があっても得点が変動しやすい教科です。模試や過去問の結果に一喜一憂せず、原因を冷静に分析し、次の行動に結びつけていくことが、最後の数週間での飛躍につながります。

これまで共通テストの国語の攻略方法を紹介してきました。国語の勉強のやり方はイメージしづらく、「どうやって対策したらよいかわからない」「問題集を解くだけでいいの?」などといった、やり方に関する悩みが多く聞かれます。しかし実際には「やり方次第」で得点は最後まで伸ばすことができます。国語の土台である読解力は、正しい思考の積み重ねで形づくられるからです。

大切なのは、常に自分の読解を言語化する習慣を持つこと。なぜそう考えたのか、どの表現を根拠に取捨選択をしたのか。思考の過程を自分の言葉で整理できる人ほど、本番でも安定した判断ができます。コツコツ身につけた知識と感覚を結びつけ、自分の思考回路を誰よりも詳しく把握し、修正したり定着させたりすることが、最後まで得点アップにつなげるための道なのです。

共通テストの国語は、思考の深さと表現の正確な理解が試される科目です。直前期であっても焦る必要はありません。1問、1回の復習が、確実にあなたの読解力を底上げしていきます。正しい努力を積み上げて、1点でも多く着実に点数を伸ばしていきましょう。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト