執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

物理は、身近なところにある事象がなぜそうなるのか、世界の不思議を解き明かしていく学問です。受験科目としては、理解できるようになると一気に高得点も狙える科目といえますが、苦手意識の強い人も多い科目です。物理の作法を身に着けて、物理を面白いと感じられるようになる勉強法について学んでいきましょう。

理科の科目のなかでも、物理は好き嫌いがわかれる科目かもしれません。その理由は、物理特有の性質に起因すると考えられます。

物理は、自然現象を、数学を用いて論理的に説明する学問です。そのため、論理的な思考力や数学的な処理能力が高い生徒にとっては、パズルを解くように楽しみながら学ぶことができます。また、物理法則が、私たちの身の回りで起こる現象と密接に関連していることを実感できる生徒は、物理をより身近に感じ、興味を持つことができます。

一方、物理が苦手な生徒にとっては、抽象的な概念や数式が多く、理解が難しいと感じてしまうようです。

例えば、「力」や「エネルギー」といった概念は目に見えず、実感しにくいものです。また、物理法則を理解するためには、数学的な知識や計算力が必要となりますが、数学に苦手意識を持つ生徒にとっては、大きなハードルとなるでしょう。さらに、物理の授業内容が、公式の暗記や問題演習に偏っている場合、物理の面白さや奥深さを実感することができず、苦手意識を強めてしまう可能性があります。

このように、物理の好き嫌いが分かれる背景には、生徒個々の思考力や数学力、学習経験、そして授業内容などが複雑に絡み合っているのです。

高校物理を学ぶ上で、数学の知識は確かに必要です。物理法則は数式で表現され、問題を解くにも計算は欠かせません。

ですが、高校物理で扱う数学は、主に中学校で学んだ内容を基礎としています。例えば、運動の法則を理解するには、速度や加速度といった概念を理解する必要がありますが、これらは一次関数や二次関数の知識で十分理解できます。また、力のつり合いを考える際には、三角比を用いて力の分解を行います。電磁気学では、オームの法則など、比例や反比例の関係を理解することが重要です。

もちろん、微分積分の概念が登場する場面もあります。しかし、高校物理では、微分積分を厳密に理解していなくても、変化率や面積といった概念をイメージできれば十分な場合が多いです。例えば、速度は位置の変化率、加速度は速度の変化率といったように、微分積分の考え方を直感的に捉えることができれば、公式を丸暗記するよりも深く理解することができます。

ただし、数学的な思考力は重要です。物理の問題を解くには、問題文から必要な情報を読み取り、適切な公式を選択し、論理的に解答を導き出す必要があります。この過程で、数学的な思考力、すなわち、問題を抽象化し、論理的に解決する能力が役立ちます。

まとめると、高校物理を学ぶ上で数学の基礎力は必要不可欠ですが、過度に高度な数学力は求められません。中学校で学んだ数学をしっかりと理解し、数学的な思考力を養うことが重要です。物理の学習を通して、数学の知識を活かすことで、より深い理解を得られるだけでなく、数学に対する興味関心も高まるでしょう。

大学受験の数学勉強法 理系・文系、志望校に合わせた入試対策法

理系の場合は2科目の学習を進める人が多いですが、特に現役生は理科2科目に十分な学習時間をかけることができない場合も少なくありませんので、戦略的に学習時間の配分を考える必要があります。受験においては、2科目バランスよく仕上げるよりも、得意な1科目を完璧に仕上げ、残りの1科目を時間制限のなかで可能な限り仕上げる方針がおすすめです。高校2年生のうちにまず1つ自信をもって得意と言える科目をつくることを目標に学習を進めてみてください。

1科目を優先的に仕上げるメリットは2つあります。

1つ目は私立大入試で有利になることです。私立大は入試科目が英語・数学・理科1科目というパターンが一般的ですので、2科目をバランスよく取り組むよりも、1科目得意な科目がある方が有利になるのです。

2つ目は受験の追い込みが効きやすいことです。2科目の完成度「50%-50%」を「70%-70%」に伸ばすよりも、「90%-10%」を「90%-50%」に伸ばす方が容易です。もちろん自分の得意・不得意を考慮する必要はありますが、1科目得意な科目があることは入試で大いに有利にはたらくことを知っておいてください。

物理が得意な人は、高2のうちに力学分野の完成度を高めておきましょう。力学はすべての大学で出題されるといっても過言ではありません。高2のうちに力学を仕上げておくことで、高3の模試でも好結果を期待できます。残り1科目の化学や生物は、高3からの受験勉強に備え、基礎事項の学習に注力します。学校の定期試験を活用し、教科書や傍用問題集レベルの習得を進めてください。

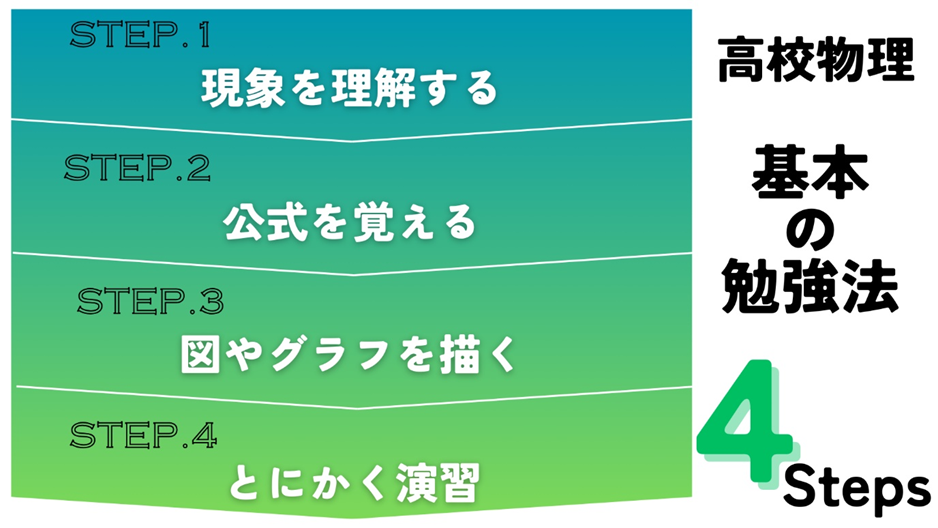

物理では様々な現象を定量的に扱います。時には、直感に反する現象も出てきます。そのような場合でも、1つ1つ自分なりに消化し、納得感を持って学習を進めることが重要です。

例えば、運動方程式から導かれる「慣性の法則」を考えてみましょう。この法則は、「動いている物体は、外部から力がはたらかない限り、そのまま同じ運動を続ける」ということを意味しています。しかし、これは物理の初学者にとって、直感に反するのではないでしょうか。「力が働いていない物体は、いずれ静止するのではないか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。このような疑問を放置せず、「転がるボールが止まるのは、地面から摩擦力という力が働いているから」など、1つ1つ自分なりの解釈で納得し、自分の言葉で説明できるようにすることが大切です。

このような物理の原理的な部分は、教科書や参考書だけでは十分に説明されていないこともあります。授業中の先生の説明や実験を大切にし、理解を深めてください。また、YouTube の動画を活用すると、直感的なイメージで理解しやすくなることもあります。ただし動画は、厳密性に欠ける場合もあることもあります。教科書や参考書を基本に、不足する部分をうまく動画で補足するのが賢い学習法です。

物理の学習において、公式を覚えることは非常に大切です。公式を覚えていないと、問題を解くのに時間が足りなくなってしまいます。しかし、やみくもに暗記するだけでは十分ではありません。物理の公式には2つの種類があります。それぞれに適した学習をすることが求められます。

1つ目は、覚えるしかない公式です。例えば、運動方程式の「F = ma」などがこれにあたります。この式は、地球上での物体の運動を観測した結果、実験的に発見されたものです。何かしらの法則を積み上げてできたものではなく、いわば「原理」にあたるものです。試験場で皆さんがどんなに頭をひねっても、この式を自分で導き出すことはできませんので、覚えるしかありません。

2つ目は、導き出せる公式です。例えば、屈折の法則を表す公式は、ホイヘンスの原理から導き出すことができます。このような公式は丸暗記をするのではなく、その導出過程を自力で再現できるようにする必要があります。復習では白紙のノートに、先生になったつもりで公式の導出を再現する練習をするようにしてください。

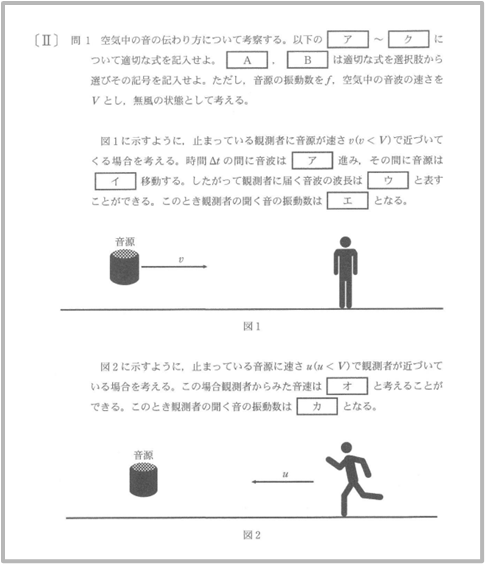

公式の導出は物理の理解を深めるだけではなく、実際の受験でも出題されます。以下の問題は2023年に広島大学で出題された問題です。ドップラー効果に関する問題ですが、公式の導出を穴埋め形式で問われています。公式の導出過程の重要性がよくわかりますね。

物理の学習に図やグラフは不可欠です。図が理解の手助けになるというよりも、図がなくてはそもそも物理を考えることが不可能と言えます。また難しい概念こそ、グラフが理解の助けになります。普段の学習から図やグラフを描くことを心がけてください。特に注意すべきは次の2点です。

物理の図は概念図ではなく、状況を具体的に表現するものです。長さ・角度など厳密に作図する必要はありませんが、物理法則を適切に表現する描き方を守ることが求められます。例えば、力の図示は作用点がわかるように描く必要があります。他にも「作用・反作用の法則」の力を書き込む際は、「反対向きに同じ大きさの力」を描く必要があります。

物理は単位が命です。図に書き込む力の単位をそろえることや、グラフの軸が表している単位に注意を払いましょう。また、物理は「正の向き」を適切に自分で設定する必要がある問題が少なくありません。向きの設定が間違いの原因であることは少なくありませんので、普段から意識して図を描くようにしてください。

まずは授業の図を真似して描くことから始めましょう。可能であれば先生の「図の描き順」を見ることができれば、より理解が深まるはずです。自分で問題を解くときは、問題集に描いてある図を自分でノートに再現し、その図に描き込むようにします。問題集の図は小さかったり、他の情報を描き込むスペースが不足していることが多いからです。

物理の学習において、問題演習はとても重要です。原理や公式を教科書で読むだけで理解を深めるのはほぼ不可能と言っても過言ではありません。問題を解くことで、公式や原理がどのように使われるのか、具体的なイメージを持つことができます。

試験前にまとめて問題を解く人も少なくありませんが、物理を受験科目に使用する人であれば、普段から演習をしておく必要があります。問題演習を習慣化するためには、毎日の学習計画に問題演習の時間を組み込むことが大切です。例えば、授業で習った内容の復習として、その日のうちに関連する問題を解いてみる、週末にまとめて問題集を解き進める時間を確保する、など、自分に合った方法で問題演習に取り組んでみましょう。

物理は、ある程度理解は曖昧なまま演習に取り組み、問題演習を通して理解を深めることになります。問題演習をする際には、解答解説を読み込むことを意識してください。いきなり問題を解くのが難しいと感じる場合は、自分で考えるのは短時間で切り上げ、解答解説で学ぶことに時間を割くのが効率的です。

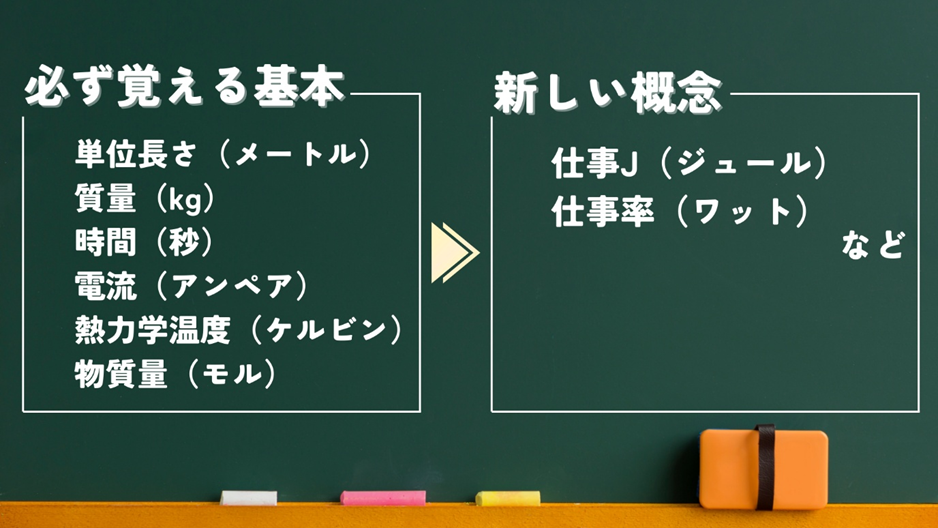

物理の学習において単位はきわめて重要です。様々な概念は単位の計算を通して定義されるからです。例えば、力の単位と言われるニュートンという単位は、質量kgの単位に、重力加速度のm/s^2を掛け合わせたものです。このように、力という概念は他の単位を掛け合わせたものとして定義されます。

上の例の「kg」や「m」や「s」は基本となる単位であり、「N」はそれらを組みあわせて定義される単位です。基本となる単位と、それらを組み合わせた単位を区別し理解することが重要です。

必ず覚えるべき基本単位としては、

長さ(メートル)、質量(kg)、時間(秒)、電流(アンペア)、熱力学温度(ケルビン)、物質量(モル)があります。

これらは基本単位として覚えておきましょう。

これを覚えた上で、新しい概念を理解していきます。例えば、「仕事J(ジュール)」は「」と定義されます。さらに「仕事率(ワット)」は、仕事をさらに秒で割ったもの、つまり「W=J/s」ですから、「

」として定義されます。

このように、基本単位をどのように組み合わせて新しい単位が生まれるかを理解することで、概念の理解が深まります。仕事という概念や単位が先にあるのではなく、単位を通して仕事という概念が定義されるというところが重要です。

普段の勉強、特に計算問題では、単位を意識して学習してください。特に公式を覚えたり、復習する際は、「仕事[J]=力[N]×距離[m]」のように、積極的に単位を含めた式を書くことで、公式に対する理解を深めることができます。

物理は、自然界の法則を理解する上で非常に重要な科目ですが、その学習には特有の難しさがあります。特に、誤った学習法に陥ってしまうと、理解を深めるどころか、かえって混乱を招く可能性もあります。今回は、高校物理で陥りがちな誤った学習法を2つ取り上げ、その改善策を提示します。

物理の問題を解く際に、図を描くことは非常に重要です。図を描くことで、問題文の状況を視覚的に把握し、物体の運動や力の関係を明確に理解することができます。しかし、一度解いた問題を復習する際に、図を描くことを省略してしまう生徒は少なくありません。

「一度解いた問題だから大丈夫」「図を描かなくても頭の中でイメージできる」と思うかもしれません。しかし、これは大きな落とし穴です。物理の問題は、一見似ていても、わずかな条件の違いで解答が大きく変わる場合があります。図を描き直すことで、問題の状況を再確認し、前回解いた時とは異なる視点で問題を捉え直すことができるのです。

物理を学ぶ上で、現象をイメージすることは重要です。しかし、イメージや直感だけに頼りすぎると思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。物理は、数学的な厳密さに基づいており、数式やグラフなどを用いて論理的に考察することが不可欠です。

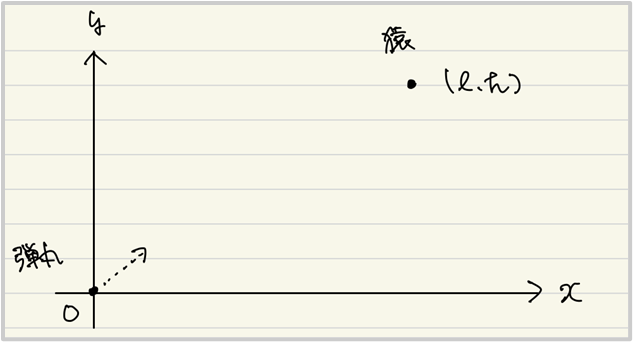

例えば、次の問題を考えてみましょう。

銃を持ったハンターが木の上にいる猿に弾丸を命中させることを考える。ハンターが銃を撃つと同時に猿は木から落ち、その場で自由落下するものとする。xy平面でハンターの位置を原点、猿の位置を(l,h)とする。重力加速度を(g)、空気抵抗を無視するとして、ハンターはどのように狙いを定めれば、落ちる猿に的確に命中させることができるか。

みなさん、どのように考えたでしょうか。撃ったと同時に猿が落ちるので、少し下を狙って撃つ必要があると考えた人が多いのではないでしょうか。正解は実は「今猿がいる場所(l,h)に照準を合わせて撃つ」です。少し意外に感じますね。

厳密には計算をして示す必要があるのですが、「良い直感」がはたらく人であれば、「同じ時間であれば、猿も弾丸も重力によって同じ距離落下する」ので、最初から猿を狙って撃てばいいと理解できます。このように、「良い直感」とは、厳密な分析を重ねた結果として身につくものであり、最初から直感やイメージを優先し過ぎるのは危険であると心得てください。

物理の学習において、ノートの使い方というのはとても大切です。今回は、ノートの取り方について、授業を受ける際と、自分で問題を解く際のポイントを解説します。

授業中のノートは、板書を写すことに加えて、先生の口頭説明をメモすることが重要です。物理の直感を育てるには、さまざまなイメージをどんどん重ね合わせていくことが重要になります。教科書に定義や法則は書いてありますが、その定義が持つ意味やイメージは、先生の口頭解説でより深く理解できることが多いものです。

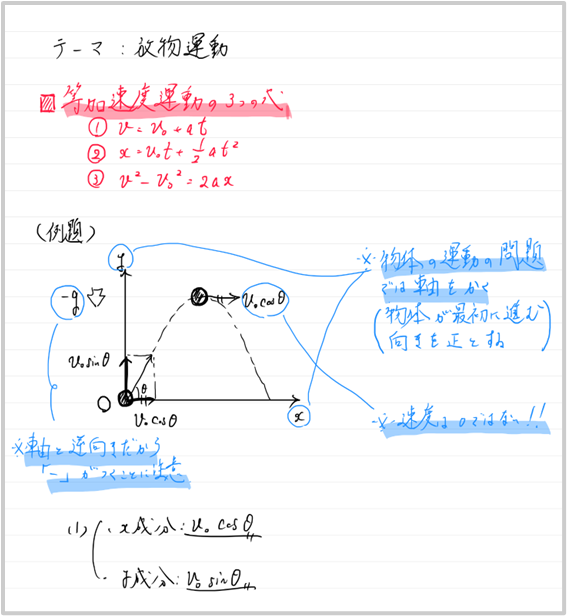

例えば、物体の運動に関する問題を考えてみましょう。等加速度運動の3つの式の使い方や図の描き方など、最初は戸惑うかもしれません。そんな時、先生が「物体の運動の問題では必ず軸を書きましょう。物体が最初に進む向きを正としましょう」などと口頭で説明してくれることがあります。板書には載らない、先生独自の解説や考え方をメモしておくと、後から見返した時に理解が深まります。授業中は、先生の言葉に耳を傾け、重要なポイントを逃さずメモしましょう。重要公式は赤色、口頭での補足内容は青色で書くなど、ペンの色に意味を持たせるのもおすすめです。

演習時のノートは、数学と同じように、途中式をしっかり書くことが重要です。特に、物理では図やグラフを描くことが非常に大切です。問題文で与えられた状況を図示することで、問題の理解を深め、解法への糸口を見つけることができます。また、解き直しをする際には、図やグラフを見直すことに注力しましょう。物理は、図を見てその現象を正しく理解することが、問題を解く上で半分くらいの重要性を占めます。回答の図を見るだけでなく、自分で図を再現できるかどうかにこだわって解き直しをすると、より深い理解を得られます。

当然ですが、自分のレベルにあった問題集を選択することは大切です。特に物理は、単元間ごとに得意・不得意がわかれやすく、「力学は得意だが、熱力学は苦手」ということが往々にして起こります。苦手な単元だけ基礎的な問題集を使用するなど、自分の単元ごとのレベル別に合わせた取り組みが有効と言えます。

基礎の学習には学校の教科書傍用問題集を使用します。教科書傍用問題集を軽視してはいけません。難関大を除く大部分の入試問題は、教科書傍用問題集が完璧であれば解くことができます。特に高1・高2の生徒は必要以上に新しい問題集に手を出す前に、教科書傍用問題集を完璧にすることに注力してください。

その後は自分の志望校や習熟度に合わせて問題集を使い分けることが大切です。共通テスト対策としては、『短期攻略 大学入学共通テスト 物理基礎』『短期攻略 大学入学共通テスト 物理』がおすすめです。単元別にまとめられていますので、共通テスト対策にはもちろん、苦手単元の総復習にも使えます。難関大学対策としては『物理 理系上級問題集』がよいでしょう。難関大学の入試問題を中心に、良問90問が抜粋されており、総仕上げに相応しい問題集と言えます。

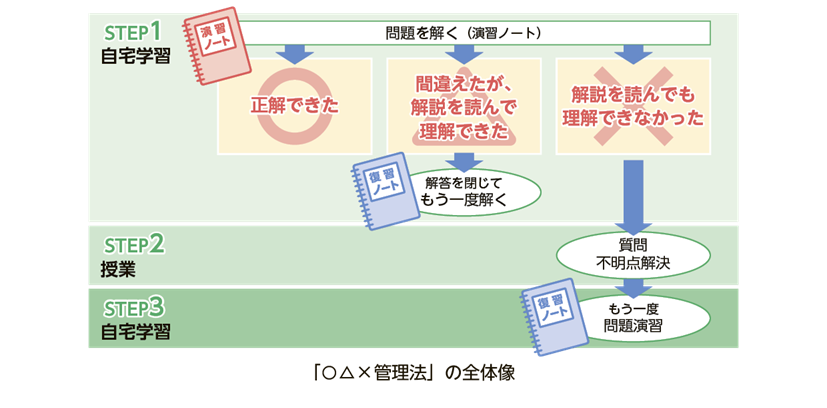

参考書や問題集は使い方が重要です。いたずらに複数の本に手を出すのではなく、1冊ずつ丁寧に仕上げるのが基本です。問題集は、自分の「解けない問題」を適切に復習し、1問ずつ「解ける」に変えていくために、問題ごとに「自分の理解度を見える化」する必要があります。

数学の勉強法の記事でもご紹介した通り、「〇△✖管理法」で演習を進めてください。ポイントは2つあります。

1つ目は自分で理解する姿勢です。「△」の問題は、解答解説を読んだり、参考書を読み直すことで理解できる問題も少なくありません。時には時間がかかることもありますが、じっくりと腰を据えて解答解説に向き合うことは、物理の学力向上に欠かせません。

2つ目は人に聞くことです。「✖」の問題、つまり自分で解答解説を読んでも理解できないときは、必ず人に聞いて解決するようにします。書籍のみの学習には限界があります。特に物理は、概念的な理解が重要になることも多く、人に聞くことで解決することも少なくありません。

関連リンク:駿台文庫 物理参考書

物理の学習の基本は学校の定期試験にあわせて勉強することです。

物理の成績向上には多くの問題演習が必須ですので、演習する習慣を身につけることが重要です。定期テスト対策のコツとして、次の3つを意識してください。

授業があった日には、問題を解いて復習しましょう。時間に余裕があれば教科書傍用問題集に取り組むのもおすすめですが、なかなか時間が取れない人は教科書の例題を解くだけで十分です。教科書やノートを見るだけではなく、実際に自分で手を動かして解くことで、その日学んだ内容が圧倒的に定着しやすくなります。

物理は比較的短期集中の学習に向いている教科と言えます。ある程度まとまった時間に、同じ単元の問題を数多く解くことで、その分野の理解を深めることができます。「土曜日の21-23時」のように、決まった時間にまとめて演習するのがおすすめです。普段なかなか時間がない人も、テスト前にまとめて解くことは大いに意味があります。試験直前まであきらめず、1問でも多くの問題を解くことを意識してみてください。

授業や教科書だけで物理の現象を理解することは困難です。授業でたくさんの疑問を感じるのはむしろ自然な状態と言えます。授業で疑問に感じたら、その現象を理解している人に質問するのがおすすめです。

特に、

「仕事ってそもそも何?」

「質量と重力って同じじゃないの?」

といった素朴な疑問こそ、授業後に理解できている人に質問してみるべきです。このような問いに答えるのは意外と難しく、物理が得意な友人でも解答に窮することもあるかもしれません。得意な人でも真に現象の理解をするのが難しいことを実感することは、完璧主義に陥るのを防ぎ、バランスのよい学習につながるとても意味のあることと言えます。

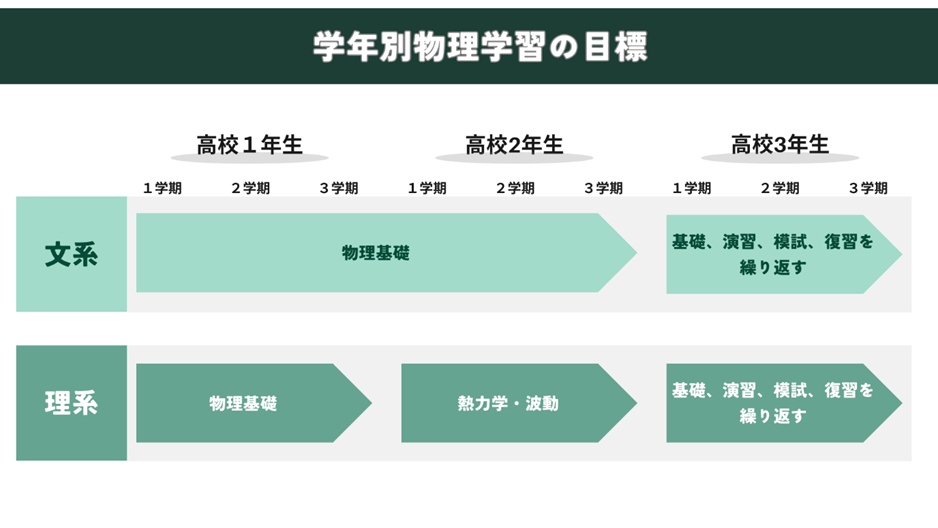

高校1年生の理系にとって、物理基礎をマスターすることは、その後に続く物理の勉強をスムーズにするために極めて重要です。物理基礎で学ぶ力学、熱力学、電磁気学などの基礎知識は、物理の土台となるものです。この土台がしっかりしていなければ、応用問題を解く際に苦労することになります。

文系のみなさんも、物理基礎をマスターすることは大切です。この時期に物理基礎の完成度を上げておくことで、高2以降で他の科目に時間を割くことができます。英語や国語の勉強に集中したい人にとっても、物理基礎を早めに仕上げておくことは大きなメリットになります。

基本的には学校の進度に合わせて進めることになりますが、受験から逆算して考えると、高1のうちに物理基礎の学習を終えるのが理想です。学校の進度によって異なりますが、履修範囲は共通テストの物理基礎で60%の得点率を目標にしてください。

高1の物理の学習では教科書傍用問題集を効果的に使いましょう。教科書の内容を理解したら、問題集で演習を繰り返すことで、知識の定着を図ることができます。傍用問題集は問題数が多く苦手と感じる人が少なくないようですが、高1のうちにその壁を乗り越え、物理の学習を習慣化することを目指してください。

高2以降の物理の学習は、学校・学習塾によってカリキュラムが大きく異なります。理系で物理を受験科目に用いる人は、熱力学・波動までを終えることを指標にしてください。これよりも遅れると、受験勉強に間に合わせるのが難しくなります。学校のカリキュラムがこれよりも遅れる場合、学習塾の力を借りたり、自学で先取りしたりすることも有力な選択肢と言えるでしょう。

また物理は物理基礎と比較し、現象の理解により重きをおいた学習が必要です。物理はある意味、問題を解けるようになった後に、真に現象を理解できる科目です。解法を覚えればその場では問題を解くことができますが、現象そのものを理解していなければ入試に通用する力は育ちません。

例えば物体を水中に沈めると、物体は「浮力」を受けます。浮力の公式を覚えていれば解ける問題も多いですが、みなさんはこの「浮力」という現象を説明できるでしょうか。「物体の上面と下面にかかる水圧の差が浮力の正体である。なお、左右面にかかる水圧は相殺されるので、見た目には水圧がかかっていないように見える」と解答できれば正解です。最初は公式を覚えることも必要ですが、高2からは現象の理解にも注力してください。

文系の場合は高2までに物理基礎の学習を一通り終えることができるはずです。志望校にもよりますが、高2の共通テストの同日模試で70%レベルまで仕上げておけると、後の受験勉強が楽になります。

受験生になったら、高校物理の全範囲をできるだけ早く一通り学習を終えることを目指します。一通りの学習が終わって初めて、入試レベルの問題演習に取り組む土台ができます。基礎固めが遅れてしまうと、演習に十分な時間を割くことができず、本番で実力を発揮できない可能性があります。

基礎固めが終わったら、いよいよ演習です。模擬試験を目標に、計画的に学習を進めていきましょう。特に現役生は模擬試験で、なかなか思うように点数が取れないこともあるかもしれません。しかし、大切なのはすでに演習を終えた範囲の得点率です。演習済みの単元で高得点を取れているなら、学習方法に問題はありません。自信を持って勉強を続けてください。

逆に、学習した範囲で得点率が低い場合は、学習方法を見直す必要があります。苦手な単元がある場合は、期間を決めて集中的に復習しましょう。例えば、電磁気が苦手なら、2週間ほど電磁気学のみに集中して学習する期間を設ける、といった具合です。物理は単元ごとに独立しているので、集中的な復習が効果的です。

過去問演習は、遅くとも12月からは始めましょう。この時期からは、共通テスト対策と並行して、志望大学の過去問を解き、傾向を把握することが重要です。大学や学部によって、出題される単元や問題の傾向が異なります。傾向を把握することで、効率的な学習計画を立てることができます。

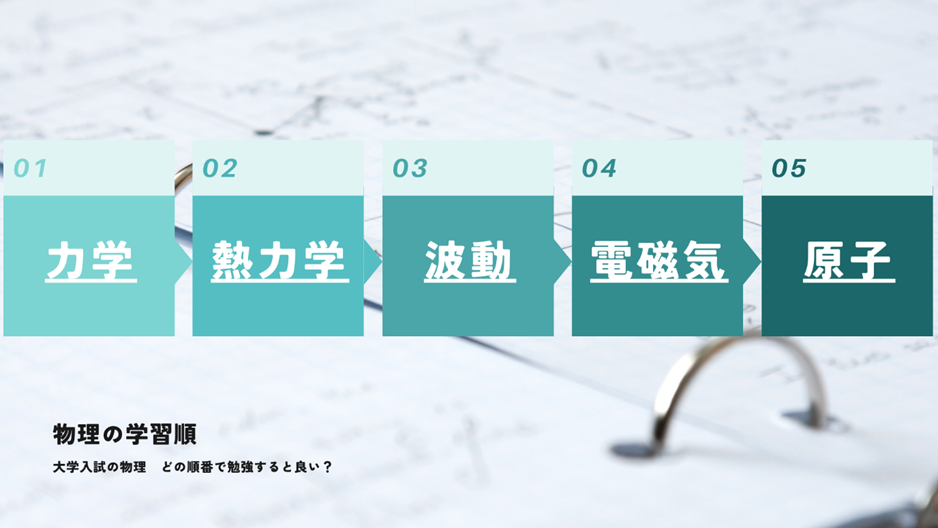

基本的には教科書通りの順番、つまり力学 → 熱力学 →波動→ 電磁気 → 原子の順で学習するのが良いでしょう。力学は他の分野の基礎となるため、最初に学ぶことが重要です。一方、熱力学・波動・電磁気の順番は入れ替えても構いませんが、積極的に学習の順序を入れ替える必要はないので、特に理由がなければ、教科書の順番で学習するのがおすすめです。

なお、時間がなく短期間で学習する必要がある受験生は、力学を学習した後、志望大学の入試傾向に合わせて、集中的に出題される単元から学習を進めるのも有効な戦略です。特に多くの大学で頻出の力学・電磁気を優先して学習するのがいいでしょう。

微積物理を学ぶ必要性が気になる生徒も少なくないようです。物理を真に理解するには微積分は必須です。物理の定義の多くは微積分で記述されており、微積分なしで学ぶことは、真に理解しようとしても難しいと言えます。高校の教科書では微積分を使わずに説明するため、物理現象を正確に記述しきれていない部分もあります。

しかし、微積分を用いた学習は、厳密性がある反面、計算が難しく、概念的にも高度になるため、高校生にそれを求めるのは難しいという一面もあります。また高校生向けの参考書や問題集は微積分を使用していないものもあり、教材が選定しづらい点もデメリットと言えます。

教科書の内容をしっかりと理解していれば、難関大学でも合格点を取ることは可能です。

しかし、物理を得意科目にしたい、大学以降も通用する力をつけたいという場合は、微積分を用いた学習に挑戦する必要は出てくるでしょう。

微積分を用いた学習をするかどうかは、自分の希望、残された時間、能力などを総合的に考えて慎重に判断しましょう。

共通テストの「物理」は60分で100点満点の試験です。問題のページ数が30ページを超えることもあり、分量は少なくありません。物理が得意な人も、ある程度共通テスト型の演習を重ねて慣れておくことが必須です。

探究活動を題材にした問題が出題されるのも大きな特徴です。見慣れない設定を丁寧に読み解き、自分の知っている物理現象とつなぎ合わせて考える力が求められます。問われている内容はさほど難しくないことも多いですが、不慣れな設定で自信をもって解答するのが難しく、限られた時間のなかで解答するために対策が不可欠と言えるでしょう。

小問集合も出題されますが、基本的には特定の物理現象に対して、考察を掘り下げるスタイルの出題がメインです。普段から実験と考察の意味を俯瞰して理解する習慣を身につけましょう。共通テストでは断片的な知識ではなく、実験の流れに対する理解を問うため、「複数の問題をセットで正答すること」が求められることがあります。特に教科書に載っているような有名な実験はその一連の流れで覚えておきましょう。

近似や実験の誤差などに対する理解も問われます。2025年の共通テストでは「緯度の異なる2つの地域の重力加速度の小さな差」に関する出題がありました。理想的な状況を仮定する問題だけではなく、現実的な実験を通した物理現象への深い理解とともに、「そもそも重力加速度とは」といった疑問に対して、普段から深く考察する姿勢が求められていると言えます。

「物理基礎」についても大きな傾向は変わりませんが、60分の時間内で選択した基礎科目2科目を受験しなくてはいけません。解く順序や時間配分はあらかじめ練習しておく必要があります。物理基礎は理科の基礎科目のなかでもっとも受験者数が少ない科目です。好んで選択されることは少ないですが、物理が得意な人は受験するのも悪くない選択肢と言えます。

教科書傍用問題集をマスターし、共通テスト対策問題集に取り組むことで7割をとることは十分可能です。基本的な典型問題の解法を身につけることを重視し、1冊の問題集を丁寧かつ徹底的に仕上げることに注力してください。教科書傍用問題集では、実験や考察を深める問題は解くだけではなく、実験の一連の流れや物理的な意味を、俯瞰して自分なりに納得することを意識してください。

共通テスト独特の形式に慣れることも重要です。共通テスト模試は積極的に受験するようにしてください。受験生の9月以降は定期的に共通テスト型の演習を取り入れ、自分なりの時間配分や解く順番の戦略を固めていきます。特に探究型の出題が続いている大問2を中心に、復習にも注力してください。

9割を超えるためには共通テスト型の対策だけではなく、国公立大学の2次試験や私立大学の個別試験など、よりレベルの高い問題に取り組む必要があります。教科書傍用問題集に加え、より発展的な問題集に取り組むことが必要です。共通テストで9割を目指す受験生の多くは、その後難関大学の個別試験を受験すると思います。共通テスト7割を超えた後は、難関大学受験対策を進めることが、そのまま共通テスト9割の対策になります。

東京大学の物理は大問3問の記述式の試験です。理科2科目で150分の試験で、2科目の時間配分や解く順番は受験生に委ねられています。自分の目標得点を決め、事前に戦略を決めておく必要があります。例えば物理が得意な人であれば、化学は計算問題にあまり時間を割き過ぎずに60分程度で切り上げ、残り時間を物理に使って高得点を狙う、といった戦略も有力です。

東京大学の入試問題は力学・電磁気が毎年出題されます。波動・熱力学・原子は年によって出題の有無がわかれます。ただし分野融合問題も出題されるため、必ずしも3つの分野のみの出題とは限りません。例えば2024年は順に「力学」「電磁気」「波動」の大問3問構成でしたが、前年の2023年は、第1問は力学と原子の分野融合問題でした。力学と電磁気に特に力をいれて取り組むべきですが、苦手な分野をつくらず広く学ぶことが求められていると言えます。

記述式の対策が気になる人もいるかと思いますが、さほど気にする必要はありません。東大の理系の受験生であれば、数学で十分に記述力は鍛えられているはずです。物理の解答用紙のスペースはさほど広くなく、そういった意味においても数学ほど詳細に記述が求められているというわけではありません。適用する法則と立式、そして結論が書ければ十分と考えてください。逆に、記述式の問題は部分点をもらうチャンスと考えることができます。最後の結論に到達しない場合であっても、途中の過程を書いておくようにしましょう。

京都大学の物理は大問3問で構成されます。他の理科の1科目とあわせて180分の試験です。時間配分や解く順番を戦略的に決めておく必要があります。解答は長い誘導形式の空欄補充をメインに、各大問の最後に記述式が1~2問出題されます。見たことのない設定が出題されることが多く、丁寧に問題文を読むことが求められる試験です。逆に、目新しい出題は誘導が親切なものが多く、しっかりと読めば問題自体は解きやすいことも少なくありません。

ここ数年は大問1が力学、大問2が電磁気から出題されています。大問3は年によって異なりますが、波動・熱力学・原子からの出題であり、分野ごとのバランスは非常にオーソドックスです。力学・電磁気をしっかりと仕上げつつ、他の分野もまんべんなく学習する必要があります。

また微分方程式を背景とした問題や、複雑な近似の計算が求められることもあります。微積物理が必須というわけではありませんが、グラフ中の面積が表す物理量に注目したり、極限の計算を用いた定性的な現象の解釈をしたり、普段から数学的なアプローチも十分に取り入れることが望ましいと言えます。

医学部受験の出題傾向は国立大学か私立大学かで大きく分かれます。国公立大学は他の学部と共通した問題なので、オーソドックスな出題が多く、高得点が求められます。基本的な学習を早期に終わらせ、過去問演習など実戦的な演習を数多く積むことが合格につながります。

一方で私立大学の入試は大学によって出題傾向が大きく異なります。例えば慶應義塾大学の医学部では大問1は小問集合で、「放射線が人体に与える影響」や「人の耳が聞くことができる音波の振動数」など、医学に関係する内容から出題されるという特徴があります。他の大学でも医学に関係のあるような出題もありますが、特別な対策が求められるわけではありません。見た目に惑わされることなく、丁寧に問題の設定を理解することが求められています。

他にも特徴的な出題が多数あります。次の問題は2024年の東京慈恵会医科大学の問題です。ガウスの法則そのものに対する理解を問う問題であり、小手先の解法暗記ではなく、物理法則に対する正しい理解を求めていることがわかります。

私立大学の医学部の解答形式は、記述式・マーク式が混在しています。制限時間も決して楽ではありませんが、大学によってその厳しさはまちまちです。受験生になったら、早い段階で自分の受験する大学の過去問を見て、出題傾向を必ず確認しましょう。私立大学の医学部受験は、複数の大学を受験するのが一般的です。過去問演習に十分に時間を割くために、過去問演習以前の学習をなるべく速く終わらせるようにしてください。

物理は「高得点が取りやすい」受験科目と言われます。一方で苦手意識を持つ人も多く、得意・不得意がわかれやすい科目と言えるのかもしれません。共通テストにおける物理基礎の受験者数は圧倒的に少なく、文系選択者は物理を避ける傾向があるのも、それが理由なのかもしれません。

物理が苦手な人が多い理由の一つに、理解に時間がかかる点が挙げられます。物理は抽象的な思考や直感と反する法則を扱うため、独特の計算手法や考え方に慣れるまで時間がかかります。公式の運用方法やものの見方など、物理の作法を身につけるまでに挫折してしまう人が多いと考えられます。一方で、物理の作法を身につければ、問題が一気に解けるようになるのも物理の特徴です。最後まで学習を続ければ高得点を狙いやすく、受験で有利にはたらく可能性も高いと言えます。

物理の面白さは、これまで説明できなかった現象を、自分で物理法則を用いて説明できるようになる点にあります。最初は難しく感じるかもしれませんが、物理法則を本当に理解でき、様々な現象を説明できるようになる感覚は、物理ならではの魅力です。受験対策として物理を勉強する際は、単に問題を解くだけでなく、物理法則の面白さや奥深さも感じながら学習を進めていってもらえればと思います。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト