執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

大学入試において、現代文は大半の受験生が避けて通れない科目です。普段、日本語を使っているのに、いざ入試科目となると得点が伸びない、勉強のやり方がわからない、という人が多い科目でもあります。入試対策はどうすすめるべきか?大学受験における現代文の勉強方法と参考書の選び方・使い方を解説します。

大学入試の現代文は「とらえどころがない」と感じている受験生が多く見受けられます。学習をしても成績がなかなか伸びない、あるいはもともと持っている「センス」に左右されるものだ、という認識が広がっているためです。その結果、学習の意義を見出すことができず、モチベーションが上がらずに、学習の継続が難しくなるケースも少なくありません。

しかし実際には、語彙力や背景知識、読解技術を着実に身につけていくことで、現代文の力は確実に伸ばすことができます。入試問題は、そのような力をつけた受験生が高い点数を取れるように設計されているのです。

自身に不足している技術・知識・学習姿勢を的確に見極め、それに合った参考書を選び、学習を積み重ねていくことが重要です。

現代文は地歴などの科目と異なり、参考書と同じ文章が出題されることはめったにありません。それゆえ、現代文の参考書の意義を見出せない人も少なくないようです。参考書から何かを学ぶというより、「とにかく慣れることが大切だ」と考え、ただひたすら過去問題を解き続けるという学習スタイルを取る生徒も珍しくありません。

もちろん、演習量や慣れという意味では、文章問題を解き続けることも決して悪いことではありません。しかし、今の自分の読解の課題が語彙力にあるのか、背景知識の理解にあるのか、あるいは読解の技術にあるのか…そういった課題を理解することなく、いたずらに問題を解き続けることは、決して効率のいい学習とは言えません。

自らの学習上の課題を的確に解決してくれる、それが現代文の参考書の意味合いだと言えるでしょう。

【関連コラム】

大学受験の現代文勉強法 学び方で伸びる!4つのポイント

現代文の学習に役立つ参考書選びで悩む人は少なくありません。 現代文は明確な学習単元や「学年相当の進度」を決めることが難しいため、自分の現在地をはかることが難しいことが大きな理由でしょう。「誰にでも有効な、絶対的なお勧め」があるわけではありませんので、参考書を使う目的や、自身の学習進度を見極め、適切な難易度の参考書を選ぶことが重要です。

現代文の参考書には、大きく分けると目的別に3つのタイプがあります。

現代文学習の根幹となる、語彙力をつけるための参考書です。漢字の読み書きを学ぶタイプと、現代文の頻出単語を学ぶタイプの2つに大別されます。

前者は、試験の漢字問題で点数を取るためだけの目的に限らず、一つ一つの漢字の意味や熟語の意味、類義語や対義語なども学習し、語彙力をつけることも可能です。後者は、大学入試の現代文に頻出する文章を読み解くために欠かせない単語を学習できるものです。文章読解演習と並行して語彙学習を行うことで、語彙力を効率よく高めることができるでしょう。

文章を読み解くための背景知識やテーマを理解するための参考書です。先述した語彙知識を学ぶ参考書や、後述する読解問題演習の参考書と一緒になっていることも多くあります。難関大学の入試現代文は、ある程度の背景知識やテーマに対する理解がないと、内容の読解が困難なものも多くあります。このタイプの参考書を使うことは、文章内容を深く理解し、より精度の高い解答を導くために有効だといえるでしょう。

「現代文の参考書」と言われて最も強くイメージするであろう、いわゆる「読解演習」のための参考書です。文章内容を深く解釈・理解することを目指すタイプや、設問の解き方や記述の書き方に重きを置いたタイプ、あるいは大学ごとの傾向と対策を紹介するタイプなど、様々なものがあります。学習者自身の学習進度や目標とする大学や試験の形式に合わせて、適切なものを選択することが大切です。

自分の理解度に合った適切な難易度の参考書を選ぶことも大切です。

特に読解問題の演習を積むタイプの問題集で、自分に合わないレベルの参考書を選んで苦戦してしまう生徒も多くいるようです。見本等の文章・設問・解説に少し目を通し、自分の学習状況や志望校、文系か理系などを考慮し、「無理なく取り組めそう」と判断できるものに取り組みましょう。「少し易しいかもしれない」と思うくらいが最適です。

現代文の文章読解演習は「コンスタントに継続する」ことが大切です。無理なく続くレベルで演習を行い、解答・解説を丁寧に読み込みながら、継続的な学習を行うことを優先しましょう。

難易度について自分で判断がつかないときは、先生や職員に相談しましょう。自分のことを知っている先生であれば、自身の学習進度や難易度を適切に判断してもらうことができるでしょう。

高校2~3年生では、大学受験の受験形式も視野に入れつつ参考書を選びましょう。

たとえば、国公立大学の文系受験であれば、マークシート式の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)と、記述式の個別試験(二次試験)の両方を対策していく必要があり、私立大学受験であれば主に選択肢式の個別試験対策となります。理系受験で現代文は共通テスト対策のみ必要、という受験生もいるでしょう。その場合は他教科との兼ね合いを考えながら、効率よく共通テスト対策ができる参考書を選ぶことが大切になります。

また、ひとくちに「現代文」といっても、各大学の個別試験の特色は大いに異なります。文章の長さ、難易度、設問の形式や量など、様々な違いがあります。受験する大学の過去問題傾向を把握して、目標に合わせた参考書を選ぶことも大切です。

先に説明したように、現代文の参考書は「目的」と「学習進度・難易度」によって自身に最適なものを選ぶことが大切です。次の表は、駿台文庫の参考書・問題集を「目的」(縦)と「学習進度・難易度」(横)で一覧にしたものです。この後に述べる、各問題集の詳しい使い方を参考にしながら、自身に最適なものを選んでください。

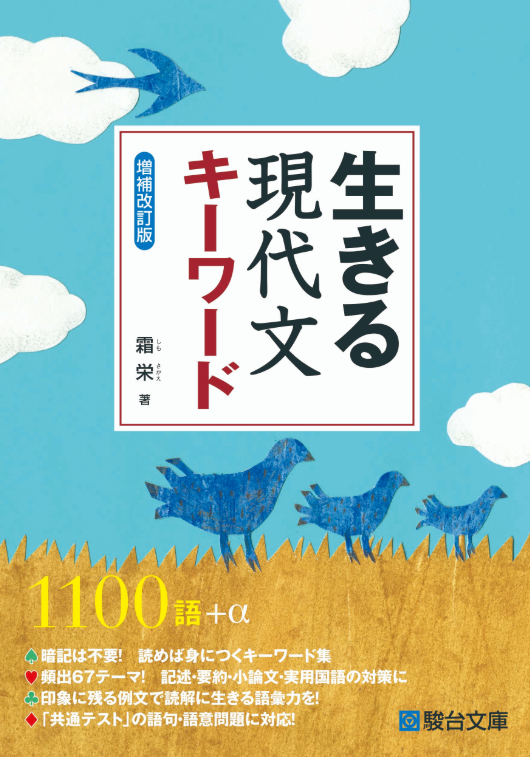

現代文学習の根幹となる、語彙力をつけるための参考書です。この参考書では、現代文の頻出単語を学ぶことができます。

現代文の問題は文章を読むことがまずその最初のステップですが、正確な読解のためには、まずは単語の意味が理解できなければなりません。大学入試の現代文では、普段聞き慣れない単語が多く登場します。それらの単語を学ぶことが現代文学習の第一歩です。

ただ単語学習は、「単語と意味の一対一暗記」の学習にとどまってしまうことも珍しくありません。たとえば、「アイデンティティ」を「自己同一性」とだけ答えられるような状態です。しかし、その「自己同一性」とは、「自分が自分であるという確固とした認識」という意味であることを理解していなければ、文章内容を理解することはおそらく困難でしょう。単に意味を覚えるのではなく、その用語を真に理解することで、大学受験に通用する語彙力が養成されるのです。

この参考書では、単語を背景知識や頻出テーマと結びつけ、文章の形で解説がなされています。一対一の暗記のみならず、関連した単語をネットワークとしてつなげ、文章読解に応用しやすい生きた知識として理解しやすい構成になっています。語彙力を高める単語学習と、文章の背景にあるテーマの理解を同時に可能にしてくれる参考書だと言えるでしょう。

現代文の試験には漢字問題が出題されることも珍しくありません。1点で勝負が決まる大学入試ですから、漢字問題を確実に押さえることも、現代文の試験対策として重要なことです。また同時に、漢字を勉強するということは、漢字の意味や熟語の用例を理解し、語彙力をつけるチャンスとも言えます。ただ漢字の読み書きだけにとどまらず、同時に語彙力をつけることも目指す漢字学習を行うのが理想的です。

この参考書には、受験生にとって身近に感じられる例文が多く盛り込まれ、熟語の意味や漢字そのものの意味の理解を深める解説がついています。たとえば、「凝縮」という熟語には「密度が高い」という解説が付けられ、「凝視」「凝る」、「縮図」「恐縮」など、同じ漢字を用いた関連語も多くリストアップされています。身近な例文や、意味や関連語の解説をよく読みながら学習をしていくことで、漢字力・語彙力を同時に、そして効率良く身につけることができるはずです。

ここから紹介するのは、現代文の文章の読み方や設問の解き方を紹介する参考書です。冒頭に述べたように、現代文は読解や設問を解くための確かな技術があります。それらを身につけ、着実に得点力を高めることを可能にしてくれる参考書だといえるでしょう。

現代文の文章読解に慣れていない人ほど、「書かれている情報を、書かれている順に読む」ことだけに終始しがちです。しかし、限られた試験時間の中で正確に問題を読み解いていくためには、文章の構造を分析し、情報を自ら整理していく思考も同時に働かせなくてはなりません。たとえば、対比の構造──AとBが比べられている―、あるいは具体と抽象─Cという例を用いてDという主張がある―、というような考え方です。

この参考書では、文章を読み解くための基本的な読み方・考え方を学ぶことで、文章読解の際に「何を考えればよいのか」を身につけることができます。また、収録されている練習問題のほとんどが「1問10分未満、設問1問程度」の短いものですので、手軽に基本的な練習を積むことができるでしょう。

上記の『現代文読解基礎ドリル』で読み方を身につけ始めた人は、次に『現代文読解力の開発講座』を使って学習するのがおすすめです。この参考書では、読解問題は通常の試験の大問のように、1つの文章に対して複数の設問で構成されています。より実戦的な文章読解にチャレンジすることができるでしょう。

そしてこの問題集の最大のポイントは、文章・設問のすべてに対して詳細な解説がついている点です。その解説は、よくある「模範解答の補足解説」ではなく、「そもそもこの文章はどう読むべきか」「読み取った内容からどう解答を導くべきか」という、現代文読解演習のやり方の根本を詳細に示すものです。今後の読解に生かすべきポイントも、わかりやすくまとめられています。

筆者が授業で親しみやすく語りかけるような文体の解説を読み進めることで、現代文の読み方・解き方についての理解を着実に積み上げていくことができるでしょう。

文章読解の難易度は、含まれる単語や必要とされる背景知識の難しさ、文章構造の複雑さによって決まると言えるでしょう。現代文の難易度やレベルを上げていくということは、より難しい単語が含まれ、より構造の難しい文章を読み解いていくことにチャレンジするということになります。

この参考書では、先述した『現代文読解基礎ドリル』で紹介された考え方を踏襲しつつ、より難しい文章問題が収録されています。基本的な読解技術のトレーニングを重ねながら、より難しいテーマの文章を読み解く練習を積んでいくことができます。分かりにくい言葉や理解が難しい文章に出会った時には、先に紹介した単語帳(『生きる 現代文キーワード』)を併用して理解を深めていくのも有効なやり方です。

現代文の問題では、文章を読み解くだけでなく、設問に正しく解答することができなければ得点を取ることができません。文章読解は文章の筆者のメッセージを正しく読み取ることですが、それと同じくらい大切なのが、設問で問われる「出題者のメッセージ」を読み取り、それに正しく応答(解答)する、ということなのです。

文章読解の技術を学び、ある程度「読み慣れてきた」と感じる生徒でも、なかなかテストや模試で得点が伸びない原因が、ここにあることも多いのです。

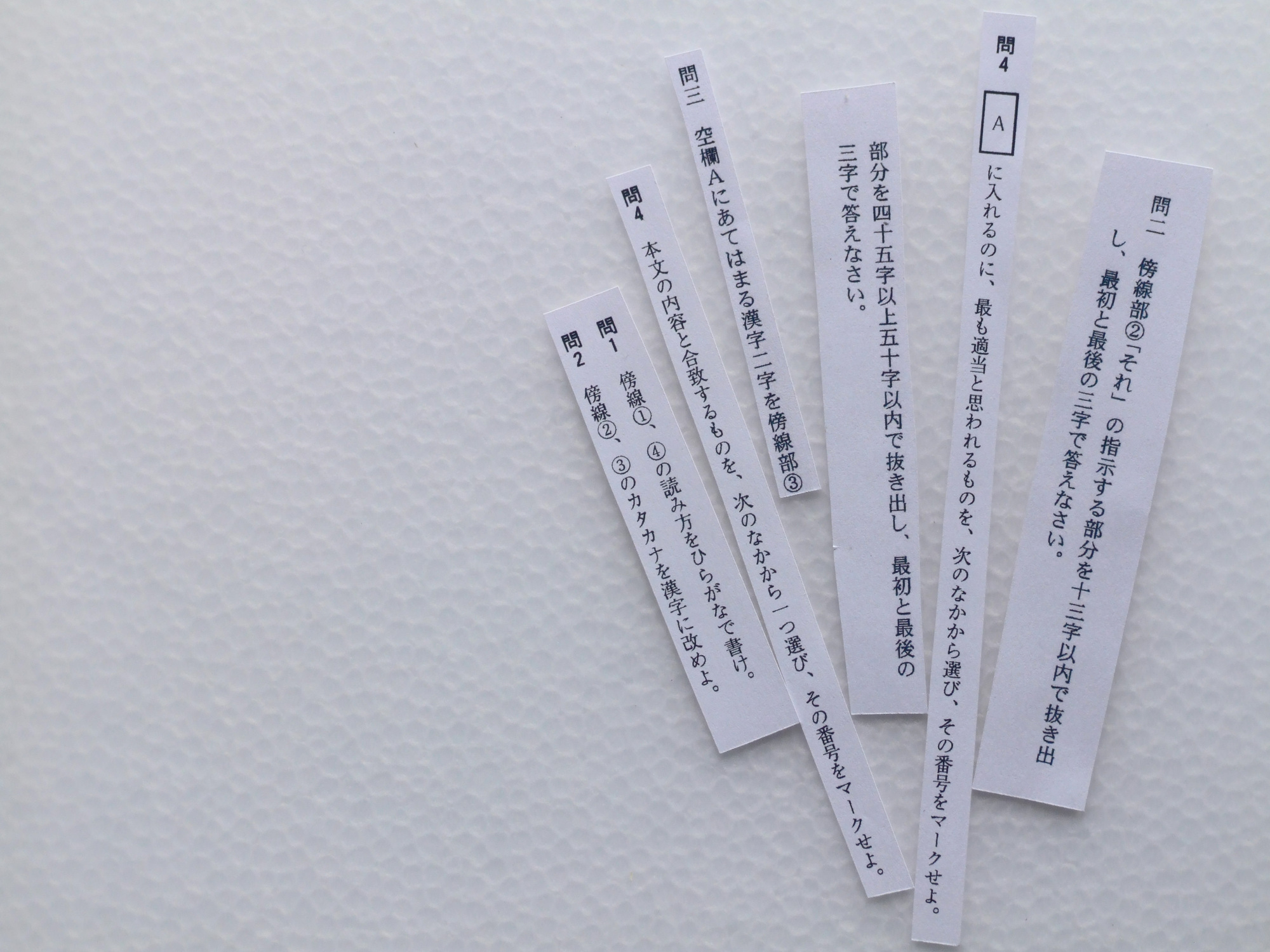

現代文の設問は様々な形で問われます。選択肢問題や空欄補充問題、記述問題など、設問の「形式」も様々ですし、言い換えや因果関係など、問われる「内容」の違いもあるのです。設問ごとに、「何が、どのような形で問われているのか」≒「どう答えるべきか」を理解することは、正しい解答を導くために欠かせないことです。

この参考書では、設問パターン別の考え方・解答方法を一つ一つ解説していますので、「問いに対してどう考え、どう答えるべきか」を学ぶことができます。全ての文章、全ての設問に講義のような丁寧な解説が付いていますので、それをじっくりと読むことで、確かな解答力を鍛えることができるでしょう。

共通テストの現代文では、受験生の読解力と思考力が厳しく試されています。特に目立つのは、読解すべき文章・資料の量の多さと解答時間の制限です。「どの試験よりも時間制限が厳しい試験」と言っても過言ではないでしょう。限られた時間内で大量の文章・資料を読み解き、設問に答えなければなりません。

8~9割の高得点を狙う場合は、正確性を伸ばし、ミスを減らす技術が求められます。設問に正確に解答するための方法を身につけましょう。文章中の情報を読み漏らさないための高度な語彙力・読解力に加え、選択肢の細部を見落とさない・誤読をしないなど、ミスを減らすことも求められます。共通テスト型の参考書・問題集で演習を積むことが有効でしょう。

また、読解技術を身につけた受験生でも、小説・随筆文の語句の意味を問う問題で失点するケースがよく見られます。「わかっている」と思っていた語句・表現でも、短い選択肢で意味を問われると意外にも苦戦する、ということも珍しくありません。特に9割の得点率を目指したい受験生には、取りこぼしは許されません。次の参考書は、共通テスト第2問で出題される語句を、共通テスト同様の選択肢形式で学習することができます。上手く活用してみてください。

「複数参考書」形式の読解問題や、実用的な文章・資料の読解・解釈が求められることも、共通テストの大きな特徴です。メインの文章に加えて、関連した内容の短めの文章やグラフなどの図表資料を読み取り、両者の関連性を見極めながら思考力を発揮することが求められます。

共通テストの受験生には、オーソドックスな形式の読解演習を積み、基礎的な読解力・解答力を磨くだけでなく、共通テスト特有の形式の問題演習を積み、傾向に合わせた時間配分・解答戦略を身につける練習が必要となります。

この参考書では、論理的文章の問題(共通テスト第1問)、文学的文章の問題(同第2問)、資料読解型問題(同第3問)それぞれの実戦的な演習を積むことができます。冬の共通テスト直前期の模擬問題を解く前に、大問ごとの傾向をつかむための教材として重宝することでしょう。

共通テストの現代文は、全ての問題がマークシート形式の試験となります。また、多くの設問で選択肢が非常に長いのが特徴です。この選択肢問題を攻略することが、高得点への道となるでしょう。

まずは、設問文の正確な解釈こそが、マークシート形式の国語試験で求められる最も重要なスキルと言えます。設問が問うているのは、傍線部の言い換えなのか、傍線部の理由なのか。こうした問題文の要求を正しく理解することなくして、選択肢の分析は始まりません。

そして共通テストの選択肢は、本文の表現をそのまま使うのではなく、言い換えや抽象度の調整が施されています。重要なのは、長い選択肢を適切に区切り、各要素が問題文の求めるものに合致しているかを確認することです。これにより、不要な選択肢を削ぎ落とし、正解へ近づくことができるでしょう。

先に紹介した実戦的な参考書や、共通テスト模擬問題を用いて、選択肢問題を攻略するための実戦的な演習を積んでいくとよいでしょう。

高3の1学期~夏休み以降は、志望校の出題傾向に合わせた対策を行うことが大切です。ここからは、主要な大学の個別試験(二次試験)の傾向と対策について紹介します。

東大の現代文は、文系は大問4問中の2問、理系は大問3問中の1問で出題される傾向にあります

文章の難易度・長さともに、入試現代文としては特別難解ではありません。しかし、全問記述式で、端的な記述解答が求められる傾向があります。文章の論理構造を丁寧に整理しつつ、言葉一つ一つの意図を正確に読み取り、理解した内容を明確かつ端的に表現する力が求められます。

語彙力や読解技術を身につけ、オーソドックスな問題演習を重ねてきた受験生は、上記のような参考書を用いて、過去問題・模擬試験によって東大現代文の形式で演習を積むことが、対策の集大成になるでしょう。充実した解答・解説を読み込んで学ぶことはもちろん、身近な先生の添削指導を受けることで、効果的な学習につながります。

京大の現代文は、文理ともに大問3問中の2問で出題される傾向にあります。

京大の現代文は、要素が凝縮された簡潔な文章が多く出題される傾向があります。全問記述式ですが、求められる字数は東大よりも長めです。どれだけ豊富な要素を持って記述できるかが勝負です。比喩の説明や、本文に書かれていない内容、筆者の言わんとする内容を行間から推測して答える問題などがあり、本文の表現を自分自身の言葉で補いつつ解答を書くことが求められる点で、非常に難しい試験だと言えるでしょう。

過去問題や模擬試験での演習を積みながら、「どのように言葉を補い、記述していくか」を学ぶことが効果的な学習になるでしょう。以下の参考書は、京大実戦模試の問題集です。京大に合わせて出題された文章や設問での演習で実戦感覚を養いながら、解答・解説を読み込み、表現の仕方を学ぶことを意識しましょう。演習後に「読めなかった」「書けなかった」と感じたときには、語彙・背景知識を単語帳で復習することも、有効な学習になります。

阪大は、文系学部のみ国語が課されます。文学部では大問4問中の2問、他の学部では大問3問中の2問で出題される傾向にあります。文学部とそれ以外の学部の問題構成が異なることが、大きな特徴です。

他学部ではオーソドックスな評論文2問の構成ですが、文学部の問題は大問2問のうち1問で小説や随筆が出題されることが多く、評論文も難解なテーマの文章が出題されることが目立ちます。解答欄が枠のみで、自ら必要な要素・記述量を考えながら記述解答を構成することが求められる問題が多く含まれますので、高度な知識・記述力を備えておく必要があるでしょう。

特徴的な試験形式に慣れるために、過去問題や実戦模試の問題集を用いた演習を積むのが効果的だといえるでしょう。特に文学部志望の受験生は、解説にある模範解答を読み込み、記述解答の分量や、記述表現のコツを学んでおくと良いでしょう。

上記以外の旧帝大(北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州大学)ではおおむねオーソドックスな文章・設問形式の問題が出題されていますので、参考書・過去問題を用いて対策を進めるのがよいでしょう。

ただ、特殊な出題形式がある大学として注目したいのが、一橋大学です。他大学より字数の短い(30~50字)記述が求められることや、200字要約だけの大問があることに加え、「文語文」が多く出題されることが大きな特徴です。文語文とは、文語文法で書かれた明治~大正時代の文章のことです。古典分野の単語・文法知識を前提としつつ、現代文のような論理的な読解を行う必要があります。

一般的な現代文読解の参考書で対策を進めることは難しいため、この参考書を用いて、「文語文」の文体に慣れるための演習を積むとよいでしょう。

他の国公立大学では、オーソドックスな文章・設問形式の問題が出題されることが多いようです。基本的な読解技術の強化に加えて、記述力の強化をはかりましょう。記述形式の問題が多く含まれる参考書を用いて対策を進めることが有効です。

次の参考書は、国公立大学の過去問題から厳選された良問が収録されているものです。評論文・随筆文・小説の3ジャンル構成で合計20問と、ボリュームが多く、実戦的な演習を多く積むことができます。また、全ての問題に詳細な「採点基準」があり、自身の解答の完成度を詳細に分析することが可能です。高3の夏休み頃、過去問題に取り組む前の記述力の仕上げとして活用できるとよいでしょう。

早稲田大学の現代文は、学部によって傾向が異なりますが、概して抽象的で難解な課題文が出題される傾向にあります。文章読解の難易度は、東大や京大以上であることも少なくありません。設問はマーク式の問題が多いですが、学部によっては記述問題が含まれることもあります。難解なテーマを読み解くための高度な語彙力と背景知識が求められる点が、早稲田大学の現代文の特徴と言えます。

過去問題の演習を通して、早稲田大学の文章・設問レベルに慣れていくことが有効ですが、文語文・現古漢融合問題が出題される文化構想学部の対策として、以下の参考書を用いて慣れておくのも良い対策になります。

私立大学は、入試難易度によって「MARCH」「関関同立」「日東駒専」とまとめて語られることも多くありますが、現代文(国語)の試験傾向に関しては、それぞれの大学の中でも、大学・学部・試験日程によってかなりの違いがあるものと考えたほうがよいでしょう。題材となる文章は評論文がほとんどですが、大問の数、設問の形式はそれぞれ大きく異なります。

たとえば私立大学の中でも、明治大学や立教大学のように短い記述問題が出題される試験もあれば、選択問題のみの試験もあります。また、大問構成についても、古典とあわせて出題される試験もあれば、法政大学のように「現代文の大問3題だけの試験」となっている試験もあるように、多種多様な特徴が見られます。過去問題に目を通し、志望する大学・学部・日程の傾向をよく把握しておくことが大切です。

また、その大学・学部に特徴的な設問形式を確認したら、先に紹介した『現代文解答力の開発講座』で設問種別ごとの解答方法を確認・演習することも有効な対策になるでしょう。

現代文は、暗記科目とは異なり、学習の成果を実感しにくい科目といえるかもしれません。他の教科のように明確な「単元」がなく、覚えた知識や技術が直接問われることが少ないからです。それゆえ、継続的な学習の意欲を持ち続けることが難しくなることもあるでしょう。

しかし、だからこそ、現代文の学習には長期的な視点で実力の向上をはかることが欠かせません。演習や試験の結果に一喜一憂せず、学習をコンスタントに積み上げ続けることを意識しましょう。

一方で、「ただ解き続ければよい」というわけではありません。常に「自身の読み方・解き方を振り返り続ける」思考も大切です。毎回の演習を解きっぱなしにしないことはもちろん、問題を解いたら必ず解答・解説を読み、自身に足りなかった知識や技術を突き止め、「次回に活かす読み方・解き方の教訓」を得ることを心がけましょう。単に正解を確認するだけでなく、問題の意図を汲み取り、自分の読解プロセスを振り返ることが大切です。

試験や模試も、自身の読解力を振り返る大きなチャンスです。大問ごとの得点状況や、設問種別ごとの得点傾向を細かく分析し、自分の強みと弱みを把握して次の演習に生かしましょう。

自身の強み・弱みを常に振り返り続けるという主体的な姿勢は、学習者の現代文の読解力を必ず伸ばし、入試における得点源とする大きな助けになるでしょう。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト