執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

執筆:八尾直輝

「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長

ここでは暗記に関する効果的な学習法を3つ紹介します。まずは暗記や記憶に関する研究を整理し、その上で具体的な学習法を紹介していきます。

1つ目はドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスの記憶に関する研究です。この研究では再学習時の学習時間を計測することで、再学習により記憶が強固になることが確かめられました。

エビングハウスは2000個以上の無意味な音節を作り、それをグループに分けて覚え、記憶に要する時間を計測しました。時間経過と再学習に必要な時間を測定したのです。

この研究からわかることは3点です。

1.特に意味のない事柄に関する記憶は、時間の経過と共に忘れてしまう

2.一度記憶したことの再学習は、初めて学習するときよりも時間を節約できる

3.繰り返し学習をすることで、記憶は強固なものになる

1 日で60%以上忘れてしまうというデータも登場しますが、「無意味な音節」に関するデータであることを考慮しましょう。そうすると、実際の学習ではもっと記憶に定着していると考えられます。

しかし、覚えるべき事項を無意味に「丸暗記」だけしていると、1日後にはその大半を忘れてしまっている可能性があるので、要注意です。

再学習のタイミングについては、「Spacing effect(学習の間隔効果)」に注目し、適切なタイミングで行うことで、学習効果を向上させることができます。1か月後のテストであれば1週間後に、3か月後のテストであれば2~3週間後に再学習するのがもっとも効果的であることが示唆されています。

再学習のやり方としては「テスト効果」を活用するのがよいでしょう。覚えたことを「自力で思い出す」ことで、長期的に記憶の定着率が向上します。

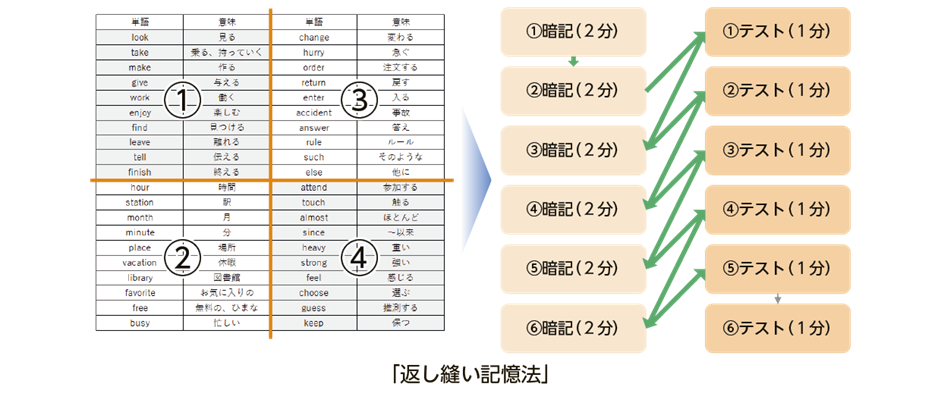

覚えてからすぐにテストをするのでは「テスト効果」の恩恵にあずかることはできません。普段の単語の記憶などをテスト化し、効率よく覚える方法が「返し縫い記憶法」です。覚えるべき内容をブロックに分け、「暗記」の後に少し時間をおいてから「テスト」をすることで、マンネリ化しやすい「覚える作業」を効果的な学習にすることができます。

◆ 「返し縫い記憶法」の3ステップ

1.単語帳など、覚える教材を準備する

上の図のように、覚えるべき事項をまとめます。単語帳などの教材をそのまま利用するのも可です。

2.覚えるべきことリストを、小さなブロックに分ける

上の図のように、2分程度で覚えられるブロックに小分けにします。社会の参考書などであれば、覚えるべき分量に注意して、ページ単位で小分けにします。

3.暗記とテストを返し縫いの要領で繰り返す

「暗記」で覚えたら、1つ前のブロックに戻って1分程度で「テスト」します。この要領で暗記とテストを繰り返し、学習を終えます。

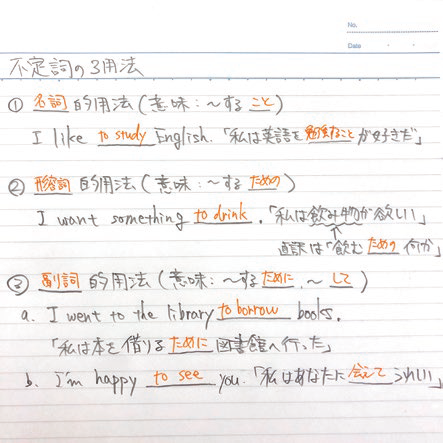

授業中に復習しやすいノートをつくることで、復習の際にすぐに「返し縫い記憶」で復習することができます。

たとえば上の図のように、重要部分をオレンジペンで書いておけば、赤シートを被せることでノートを「テスト」にすることができます。ブロックにわけて「返し縫い」で覚えることで、効率よく復習できそうですね。

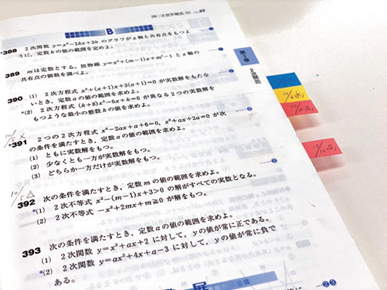

「復習予約ふせん」は効果的な復習のタイミングを主体的に考え、容易に実行に移すことを可能にする学習法です。

◆ 「復習予約ふせん」の3ステップ

1.「○△✕」に仕分ける

こちらのコラムで紹介している「○△✕管理」の要領で復習すべき問題を明らかにします。△✕については通常通り、まずその場で1回目の復習を実行します。

2.復習日を予約する

1回目の復習が終わったら、2回目の復習日を決め、日付をふせんに書き、問題集のページに貼ります。例えば、学習ルーティンで日曜日を「復習日」とすることで、復習の予約日を決めやすくなります。また問題集を必ず開くので、ふせんを見落としづらくなるというメリットもあります。

3.復習日が来たら、復習を実行する

復習を実行します。各科目の基本的な勉強法に則って復習するのが基本になりますが、「自力で解く」ことを意識することが重要です。内容を忘れている場合は、復習日をより早く設定するようにしましょう。逆に内容をまだ覚えてしまっており、「自力で思い出す」感覚で取り組めない場合は、復習日をより遅らせると良いでしょう。

ふせんを貼る際に「絶対に解き直す!」と思った問題でも、あとから復習するときはその気持ちを忘れてしまっているものです。復習の重要度にあわせてふせんの色を変えるなど工夫できると、解き直しの優先順位をつけやすくなります。

ふせんが増え過ぎないように、学習ルーティンに復習日を設けるのもおすすめです。毎週土曜日など、決まった時間に復習するようにしてみましょう。

\ 駿台公式SNSをフォロー /

編集担当が選ぶピックアップ記事

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所

八尾直輝 株式会社プラスティー教育研究所 「勉強のやり方」を教える塾プラスティー・塾長。 「できない」を「できる」に変換する独自の学習法と習慣形成の支援を行う「学習コーチ」というサービスを開発・提供。 共著には『ゲーミフィケーション勉強法』『小学生から自学力がつく』があり、雑誌『螢雪時代』への寄稿や、講演会の開催、学校・予備校・教育サービス開発に広く携わっている。

プラスティー公式サイト